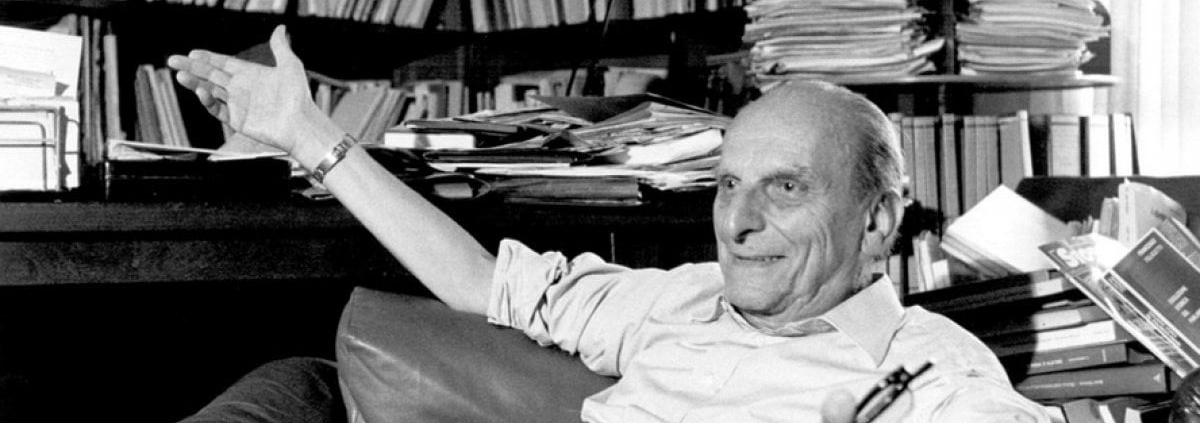

Bobbio “perplesso” sulla nonviolenza. Una discussione

Per Bobbio, le vie della pace sono: il pacifismo giuridico, politico; la via morale (nonviolenza, o pacifismo assoluto mediante riforma morale), che è la più efficace ma la più lunga.1

Poiché mi occupo soprattutto di questa via alla pace, che è la nonviolenza, vorrei vedere qualche punto del pensiero di Bobbio sulla nonviolenza.

Egli ammira ma non confida nei mezzi nonviolenti. Si dice “perplesso”, e non “persuaso”come è Capitini. Si veda la sua bellissima e profonda Introduzione a Aldo Capitini, Il potere di tutti, La Nuova Italia 1969, pp. 9-39.

Bobbio ha ragione ad interrogare la nonviolenza. La nonviolenza si propone qualcosa di più del pacifismo. Questo mira ad evitare la violenza della guerra. La nonviolenza attiva e positiva – il gandhiano satyagraha – mira a togliere, o ridurre al minimo grado possibile, anche le violenze strutturali e, ancor più, le violenze culturali, i dati di cultura che sono causa e giustificazione delle altre violenze. Il pacifismo non basta. La nonviolenza include e supera il pacifismo. La pace è pace se è anche giustizia e se c’è cultura pacifica.

Per Gandhi la pace (nelle menti e nelle relazioni sociali di ogni tipo) è la via alla pace. I mezzi determinano la qualità del risultato, che sarà omogeneo ad essi, qualunque sia l’intenzione. Occorrono mezzi giusti (nonviolenti) per ottenere una pace giusta.

Il principale “manuale” di Johan Galtung è La pace coi mezzi della pace (Esperia 2000)

*

Da una lettera di Bobbio del 2 agosto 1995, ho estratto sei domande, sei stimoli a riflettere sulla nonviolenza. Le chiamo con una frase di Bobbio stesso: «domande che i nonviolenti devono porsi».

Nella sua lettera Bobbio, scrivendomi da Cervinia, commentava e interrogava ciò che avevo scritto in una lettera pubblicata, il 29 luglio, su La Stampa, nel momento più duro delle guerre nell’ex-Iugoslavia, col titolo “Mettiamo la guerra fuori dalla storia”:

«Ha ragione il Papa quando ricorda l’ovvio diritto di un popolo di difendersi da un’aggressione. Non ha ragione il Papa quando non vede altra difesa che la guerra, e perciò la giustifica. Così non esce dalla vecchia cultura politica ancora regnante, quella dell’era precedente, pre-atomica, superata anche dalla nostra Corte Costituzionale (sentenza n. 164, 24-5-1985: l’at. 52 Cost. significa non solo difesa militare, ma anche non armata).

Esistono da sempre forme di difesa senza guerra, che le scienze della pace documentano nella storia di tutti i tempi e luoghi, ma che i politici non capiscono, neppure oggi, di dovere predisporre e praticare. Il vero problema, non facile ma neppure insolubile, è rispondere alla guerra senza raddoppiare la guerra. L’Onu, e non singoli Stati o coalizioni, deve fare efficace azione di polizia, ma mai la guerra, vietata dal suo statuto. La differenza è sostanziale ed evidente. Ma l’Onu è indebolita e screditata proprio dagli Stati “sovrani” più potenti, che la strumentalizzano e non assolvono i loro doveri statutari (finanziari e militari) perché sono incapaci, non meno dei nazionalismi feroci, di vivere nella nuova mondialità. Le grandi tradizioni culturali e religiose vedono più lontano dei capi politici e religiosi e ripropongono oggi il giusto spirito e i modi concreti di gestire i conflitti tra i popoli senza violenza, per mettere la guerra fuori dalla storia».

Non ebbi occasione di pubblicare le riflessioni che stesi allora, sotto la sollecitazione delle domande di Bobbio. Le riprendo ora, aggiornando la riflessione. Sono domande serie e gravi, non ignorate dalla ricerca per la pace, ma certo non esaurite. Le raccolgo qui una per una, con risposte sicuramente non conclusive, ma riflessive su problemi aperti di somma importanza civile.

Un piccolo passo indietro. Due anni prima, dalla sua lettera del 16 agosto 1993, avevo tratto otto obiezioni di Bobbio alla nonviolenza, che egli riconobbe come sintesi dei suoi pensieri, sulle quali ho tentato di ragionare in difesa dei metodi nonviolenti su il foglio n. 204 e 205, novembre e dicembre 1993 (www.ilfoglio.info ).

Nell’occasione di questo confronto, Bobbio propose il dibattito su “Quale pacifismo?”, avvenuto in due tempi nel Centro Gobetti, il 21 gennaio e il 7 febbraio 1994.

Le sue obiezioni, sulle quali discutemmo allora, si potevano riassumere così:

1. C’è un pacifismo assoluto e uno relativo: il primo, col rifiuto totale della violenza, lascia libero corso ai violenti.

2. La nonviolenza personale (non portare armi neppure in situazioni come la Resistenza o in società violente e minacciose), è possibile e lodevole, mentre è impossibile e irresponsabile la nonviolenza collettiva, politica, in un mondo violento.

3. Il nonviolento non può sfuggire al dovere di difendere efficacemente il debole.

4. Il pacifismo assoluto mette in dubbio persino la giustezza della guerra contro Hitler.

5. E se, per fare un’ipotesi, oggi la Serbia pretendesse Trieste, i pacifisti rifiuterebbero la difesa armata?

6. Il pacifista nonviolento dimentica di accompagnare all’etica delle buone (buonissime) intenzioni, nei rapporti di convivenza, l’etica della responsabilità.

7. Il pacifista nonviolento crede di poter dire che la violenza è una malattia guaribile della natura umana.

8. Il pacifista nonviolento vuole il disarmo degli stati. Ma non serve che io da solo mi disarmi. Neppure serve che tutti si disarmino meno uno, il quale si farebbe padrone del mondo.

Ma torniamo alle 6 «domande che i nonviolenti devono porsi», del 2 agosto 1995. E mi sembrano anche domande che Bobbio poneva a se stesso, da sempre, come per verificare un desiderio che temeva impossibile.

D 1 – È proprio sicuro che la nonviolenza, oltre che come un nobile ideale, è praticabile, sempre, in ogni caso?

D 2 – Non può essere l’impotenza un incoraggiamento alla prepotenza?

D 3 – Si può svolgere “efficace azione di polizia”, come lei chiede giustamente all’Onu senza istituire un corpo armato che dovrebbe agire, se non altro come extrema ratio, con la forza, come tutte le polizie di questo mondo?

D 4 – L’inefficacia dell’Onu che lei lamenta non dipende proprio dal fatto che non hanno mai avuto esecuzione gli articoli che prevedevano la formazione di un esercito internazionale?

D 5 – Siamo proprio sicuri che le “difese senza guerra” in cui lei ripone la sua fiducia, siano già oggi preparate a respingere una forza belluina scatenata come quella dei serbo-bosniaci, che ora pare (pare) arrestarsi soltanto di fronte alla forza altrettanto belluina dei croati?

D 6 – L’impotenza dimostrata dagli stati europei non è un tipico caso, condannato da Gandhi, della nonviolenza del vile?

Il mio intervento oggi, qui, è dunque una discussione con Bobbio sulla nonviolenza come via alla pace. Egli ci ha insegnato a discutere. Le sue proposte erano sempre delle spinte a pensare ancora. Alle sue domande si può rispondere con altre domande, con proposizioni da esaminare, sia che portiamo dei dati di fatto, sia che cerchiamo delle vie da aprire al pensiero e all’azione.

Quando Bobbio compì 90 anni, scrivemmo tra l’altro in il foglio n. 264, novembre 1999:

«La sua dottrina può essere discussa su questo o quel punto o giudizio, naturalmente. Si può dissentire dalla sua “perplessità” sul senso generale della vicenda umana. Infatti, un maestro del dubbio critico non gradirebbe alunni acritici. Ma è l’appello alla tensione morale, trasfusa con umiltà e rigore nel suo pensiero, lo stimolo che egli continua a rappresentare nei confronti di tutta una classe intellettuale e politica»..

Per dire i limiti di questi miei appunti attorno alle domande di Bobbio del 1995, vi leggo il parere di Giuliano Pontara, a cui ho mostrato in questi giorni queste pagine.

Giuliano Pontara, 1 marzo 2010:

“A livello di ricerca, oggi credo che quello di cui vi è maggiore bisogno sia una ulteriore, approfondita analisi comparata di concrete lotte nonviolente – o, forse meglio, non armate – nei vari contesti storici e sociali in cui si sono verificate, al fine di cercare di mettere bene in luce le condizioni (ed eventuali tratti comuni ad esse) che le resero possibili e – dove lo furono – efficaci.

Nell’ambito di tale ricerca empirica credo sia pure importante un approfondimento della tesi situazionista- cui ho accennato nell’ultima parte del mio pezzo nel numero di Parolechiave n. 40, dicembre 2008, dedicato alla nonviolenza.

Tesi situazionista (in sintesi): per la grande maggioranza delle persone vale che, se agiamo in modi violenti, disumani, ciò dipende molto dal tipo di situazione in cui ci troviamo coinvolti e dalla nostra percezione di essa, più che non da disposizioni individuali particolarmente forti, stabili e coerenti nel variare delle situazioni, ad agire in modi violenti e disumani (Parolechiave, cit. p. 17. Cfr esperimenti di Milgram e Zimbardo. Cfr conclusione pp. 20 e 21).

Inoltre ritengo sempre più importate il discorso del “pacifismo giuridico” sulla necessità della presenza del “terzo assente”, un governo mondiale detentore del monopolio della forza al fine di bandire la guerra; come sai era anche un discorso che non dispiaceva a Gandhi (ne ho accennato, sia pur concisamente, alle pp 284-85 del mio L’Antibarbarie, Ed. Gruppo Abele 2006).

*

Ma affrontiamo le 6 «domande che i nonviolenti devono porsi» (del 2 agosto 1995)

D 1 – È proprio sicuro che la nonviolenza, oltre che come un nobile ideale, è praticabile, sempre, in ogni caso?

R 1 – No, non sono “sicuro”. È un problema “non facile ma neppure insolubile”. L’importante è affrontarlo. Se non la si prepara, facendola crescere come cultura e come pratica, la nonviolenza non diventerà mai una praticabile alternativa alla guerra.

La nv è una ricerca, non una ricetta. Ma è una ricerca necessaria (Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, p. 13 dell’edizione 1979) e possibile, è la sola via d’uscita dai pericoli e danni immensi, già attuali, della crescita degli armamenti, del mito insensato della guerra, e della cultura antropologica che la genera, la subisce come inevitabile, o la giustifica.

La “buona domanda”. Scrive J.M. Muller (Il principio Nonviolenza, Pisa University Press 2004, p 163): «La riflessione filosofica non ci autorizza ad affermare che la nonviolenza sia la risposta che offre in tutte le circostanze i mezzi tecnici per affrontare le realtà politiche, ma ci porta ad affermare che la nonviolenza è la domanda che, di fronte alle realtà politiche, ci permette in tutte le circostanze di cercare la migliore risposta. Se, immediatamente, volessimo considerare la nonviolenza come la risposta buona, noi non vedremmo altro che le difficoltà a metterla in atto e rischieremmo di convincerci rapidamente che esse sono insormontabili. Invece, se noi consideriamo la nonviolenza come la domanda buona, potremo allora guardarla come una sfida da raccogliere e applicarci a cercare la migliore risposta che possa esserle data. Fino ad oggi gli uomini generalmente non si sono posti la (buona) domanda della nonviolenza e hanno accettato subito la (cattiva) risposta offerta dalla violenza. Affermare che la nonviolenza è sempre la buona domanda ci deve far evitare di credere troppo in fretta che la violenza sia la buona risposta. Infatti, se è vero che la domanda buona non ci dà immediatamente la risposta buona, essa orienta la nostra ricerca nella direzione in cui abbiamo le maggiori probabilità di trovarla. E questo è già decisivo. Poiché il fatto di porre la buona domanda è una condizione necessaria, benché non sufficiente, per trovare la buona risposta»

Se fosse abbastanza preparata, sarebbe forse la difesa nonviolenta praticabile “in ogni caso”? Non lo sappiamo, ma non possiamo escluderlo. Gandhi ammetteva qualche estrema eccezione, Capitini assai meno. Per lui la vita senza morte comincia col non uccidere. Certo, la politica deve essere realistica, ma diventa stolta quando rifiuta di sviluppare ogni possibile alternativa al vigente “sistema di guerra”, che l’umanità conosce fin troppo sulla propria pelle. L’unica spiegazione sembra essere che la cultura della difesa è dominata dal monopolio militare e armaiolo, giustificato dalla “ragion di stato”.

Nonviolenza praticabile “in ogni caso”? Prendiamo un caso estremo, il nazismo. Michael N. Nagler (Per un futuro nonviolento, Ponte alle Grazie 2005) si pone la domanda sulla nonviolenza davanti al nazismo e, dopo alcune pagine di analisi dei fatti (pp. 125-132), conclude:

«La nonviolenza ogni tanto “funziona”, ma è sempre efficace.

La violenza ogni tanto “funziona”, ma non è mai efficace».

Che cosa intende Nagler col termine “funzionare”, che mette tra virgolette? Vuol dire che la nonviolenza a volte, ma non sempre, ottiene del tutto ciò che vogliamo, ma ha sempre un effetto positivo sull’intero sistema. Neppure la violenza vince sempre (per il vinto in guerra la violenza delle armi è fallita), ma di certo non lascia mai un seme fecondo. Quella che Nagler chiama qui “efficacia”, non è altro che quella “fecondità” di cui parla Merleau-Ponty: «La regola dell’azione non è (…) l’efficacia a ogni costo, ma anzitutto la fecondità» (Segni, Il Saggiatore 1967, p. 102).

Ancora Nagler: «Come si può affermare che qualcosa non funziona se non è stato messo alla prova? Tranne poche eccezioni (…), l’unica arma usata dalla gente contro il nazismo fu la passività – un vero disastro – o la violenza che, come abbiamo visto, può avere un successo limitato. L’obiezione si basa dunque su una pura speculazione. E inoltre è falsa» (p.126).

Nagler, tra vari altri casi, cita un testimone della morte di padre Kolbe, offertosi per sostituire un condannato a morte: «Fu uno choc enorme per tutto il lager. Ci rendemmo conto che uno sconosciuto, in quella notte spirituale, alzava la bandiera dell’amore. (…) Quindi non è vero, ci dicemmo, che l’umanità è persa e calpestata. (…) Migliaia di prigionieri si convinsero che il mondo reale continuava a esistere e che le torture che subivamo non sarebbero bastate a distruggerlo» (p. 130). «La nonviolenza ha funzionato contro i nazisti. Ha funzionato quando è stata utilizzata (…). Funzionerà sempre contro gli oppressori, sempre che voi siate preparati quanto lo sono loro» (p. 131).

Dunque, non «sempre, in ogni caso», come chiede la prima domanda di Bobbio, ma abbastanza per poter dire che ha un’efficacia o diretta, o indiretta, o dissuasiva (Jacques Semelin, Senz’armi di fornte a Hitler, Ed. Sonda 1993), o successiva nel tempo.2

Da quel 1994 fino ad oggi ho raccolto, e continuo ad aggiornare per quanto posso, una già ampia bibliografia su casi storici di lotte nonviolente: cliccare in Google “Difesa senza guerra”.

*

D 2 – Non può essere l’impotenza un incoraggiamento alla prepotenza?

R 2 – Lo è certamente. Ma la nonviolenza benintesa e ben fondata non è “impotenza”, bensì una grande forza, alternativa alle armi omicide e al dominio, forza della resistenza (c’è più forza nel resistere che nell’attaccare3), della volontà, dell’unità popolare (condizione necessaria), della capacità di soffrire piuttosto di far soffrire, della non-collaborazione al male, dunque alla violenza e alla tirannia (Tirannia servitù volontaria, di Étienne de la Boétie, nel 1500). Il satyagraha di Gandhi è la forza dell’anima, l’attenersi fermamente a ciò che conosciamo della verità e del bene della vita umana, che non consiste in offesa, violenza, distruzione.

Se ci rappresentiamo la lotta nonviolenta come impotente, contro la prepotenza non rimane che una potenza ancora più grande. Ecco l’inseguimento verso l’alto delle forze offensive e distruttive. La nonviolenza è da cercare, prima che per motivi di moralità umana, per allontanarsi e invertire la direzione di escalation della distruttività.

Se difendiamo una causa giusta, un giusto diritto, con la violenza, dobbiamo farci più violenti dell’offensore violento (così diceva Gandhi agli inglesi, nel 1940: vedi Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi 1996, p. 248-251). Allora, quanto resta della nostra giustizia? La lotta violenta – lo ha mostrato Bobbio più volte: la guerra è «l’antitesi del diritto» (Il problema della guerra e le vie della pace, quarta edizione, Il Mulino 1997, pp. 59 e 66) – non premia la ragione o il diritto, se non per caso, ma premia solo la violenza maggiore, quindi la disumanizzazione.

*

D 3 – Si può svolgere “efficace azione di polizia”, come lei chiede giustamente all’Onu senza istituire un corpo armato che dovrebbe agire, se non altro come extrema ratio, con la forza, come tutte le polizie di questo mondo?

R 3 – L’azione di polizia, pur armata, non è guerra. Bisogna illustrare questa differenza che non è di parole (come fece Andreotti nel ’91 per entrare nella guerra del Golfo) ma di sostanza.4 L’atto di “violenza” del poliziotto sul violento non altrimenti neutralizzabile non è la guerra. Questa (almeno nelle forme attuali, che tornano ad essere sterminio di civili, come nell’antichità) è distruttività scatenata fino ad ottenere l’annientamento o il dominio del nemico (debellatio).

Non deve essere debellatio l’azione legale di polizia, per la quale il delinquente è un cittadino da neutralizzare temporaneamente, in quanto è socialmente pericoloso, ma non è un nemico da distruggere o assoggettare. Il soldato ha nemici, il poliziotto no. Parliamo di due azioni che, pur somigliando sotto alcuni aspetti, vanno in due direzioni opposte: il poliziotto, nello stato di diritto, ha l’arma leggera, non devastante, come minaccia; è in grado di usare singoli atti di forza, se necessario, ma deve tendere al minimo di tale uso, nel rispetto degli inalienabili diritti umani del delinquente; il soldato minaccia con l’arma, è predisposto al massimo di violenza utile, lo trattiene soltanto il calcolo del proprio interesse o rischio, non il diritto altrui.

La polizia è soggetta alla legge; nessuna legge ha mai potuto davvero limitare la guerra, che è, per essenza, la rottura di ogni legge e patto e dialogo. La polizia è resistenza (l’aspetto duro della più ampia resistenza della società al crimine), l’esercito è guerra. Quando una polizia crede di dover fare la guerra – come è avvenuto a Genova nel 2001 – degenera in struttura di violenta oppressione. Neppure resistenza e guerra si possono semplicemente identificare. Ha detto bene Lidia Menapace: nella Resistenza le armi avevano carattere strumentale, non fondativo.5 Infatti, una resistenza può essere nonviolenta, una guerra no.

La polizia tende a ridurre la violenza, l’esercito da guerra tende ad aumentarne il volume complessivo, per vincere, cioè sopraffare, il nemico.

La distinzione polizia-guerra corrisponde alla distinzione tra forza e violenza, nonostante la confusione nel linguaggio corrente. La forza è un elemento della vita, è costruttiva. La violenza offende fino alla morte, è distruttiva. Usata contro la violenza o le infrazioni alle regole sociali, la forza è contenitiva, costrittiva, costringe a non violare, la violenza infligge violazioni, è distruttiva.

La distinzione, reale e non verbale, tra polizia e guerra è necessaria per vedere che l’azione di forza, che è dovere estremo dell’Onu di fronte a violazioni della pace, non può essere guerra, né autorizzazione di alcuno (stato o coalizioni) a fare la guerra. L’Onu, nata col primario fine statutario di abolire la guerra, non può fare la guerra, ma deve fare efficace polizia internazionale.

Chi impedisce questo ruolo dell’Onu non sono altro che gli stati (specialmente i più potenti) che non vogliono rinunciare al diritto di guerra, alla loro assolutezza anarchica, alla “sovranità”, sinonimo di insubordinazione a qualunque regola di convivenza, se non viene attenuata entro un ordinamento giuridico superiore agli stati. (cfr Jacques Maritain , L’uomo e lo Stato, Marietti 2003: «Il concetto di sovranità è tutt’uno con il concetto di assolutismo»”, p. 49; «I due concetti di sovranità e di assolutismo sono stati forgiati insieme sulla stessa incudine. Insieme devono essere messi al bando», p. 53).

Ma anche la cultura politica, giuridica, morale è tornata, negli anni ’90 (per non dire dei successivi), a giustificare la guerra di difesa (da alcuni momenti della posizione discontinua di papa Wojtyla, a Bobbio stesso per la guerra del Golfo 1991) più che a elaborare nella ricerca teorica e nelle pratiche conseguenti il superamento di ogni guerra.

Questa ricerca può avvenire sulla via realistica della resistenza dei popoli e del contenimento di polizia internazionale degli atti di guerra, senza ricadere, per opporsi alla guerra, nella sua imitazione e riproduzione. La guerra-anti-guerra, conseguenza del monopolio militare della difesa sottratta alla società, è la vittoria delle micidiale logica distruttiva.

*

D 4 – L’inefficacia dell’Onu che lei lamenta non dipende proprio dal fatto che non hanno mai avuto esecuzione gli articoli che prevedevano la formazione di un esercito internazionale?

R 4 – Le forze armate dell’Onu (cap. VII dello Statuto) non possono essere un esercito, se questa parola ha il senso che ha avuto finora, ma devono avere il carattere di polizia. Gli stati, certo, sono inadempienti nel fornire all’Onu mezzi finanziari, uomini, armi, soprattutto autorità, per la polizia di pace. Purtroppo, un grave difetto nello Statuto dell’Onu, è la permanenza in vigore dell’art. 106, una disposizione transitoria che svuota l’art. 43 e fa dei membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza (in quanto vincitori della seconda guerra mondiale) la vera “cupola” – come ha detto Antonio Papisca – della comunità dei popoli, contro il senso primario dell’Onu e contro i diritti dei popoli! L’Onu istituzione per la pace è organicamente fondata sul diritto di guerra. È questa una delle ragioni della necessaria urgente riforma democratica dell’Onu come condizione di giustizia e di pace mondiale. Occorre un movimento di cultura politica, e di immaginazione progettuale per fare evolvere l’Onu da spettatore impotente ad attore politico e di ordine pubblico, ma né attore di guerra, né legittimatore di guerra condotte da stati o da coalizioni.

*

D 5 – Siamo proprio sicuri che le “difese senza guerra” in cui lei ripone la sua fiducia, siano già oggi preparate a respingere una forza belluina scatenata come quella dei serbo-bosniaci, che ora pare (pare) arrestarsi soltanto di fronte alla forza altrettanto belluina dei croati?

R 5 – No, non ne siamo affatto sicuri. Anzi, bisogna dire che le “difese senza guerra” non sono pronte perché politica e cultura non le predispongono. Tuttavia, quelle difese sono reperibili in tutta la storia, ma quasi sempre improvvisate dai popoli, non predisposte, perciò più deboli eppure spesso efficaci. Sono le alternative da conoscere e far crescere, perché la guerra non difende dalla guerra. La ricerca storica deve interessarsi, scoprire, evidenziare e documentare i casi storici reali di difesa e liberazione o nonviolente o nonarmate (cioè, o per una scelta di principio, o per ragioni pragmatiche). Perché devono essere solo i piccoli movimenti nonviolenti a conoscere e documentare con una letteratura ormai ampia e crescente i casi storici di lotte nonviolente? Perché l’occhio degli storiografi si lascia attrarre più dall’albero che cade rovinosamente che dalla foresta che cresce silenziosamente?

La cultura di pace lavora su tempi necessariamente lunghi, per risalire la china millenaria delle civiltà belliche, per costruire soluzioni non distruttive nei conflitti. La guerra come violenza organizzata non è una natura fatale, ma un’istituzione storica, culturale: è provato che ha ha un’origine nel tempo e può avere una fine. (Cfr almeno Piero Giorgi, Violenza inevitabile: una menzogna moderna, Jaka Book 2008: uno studio sulla base delle neuroscienze e della paleoantropologia).

Non si può fare carico ai pacifisti di non saper interrompere una guerra in corso. Si deve piuttosto riconoscere che i movimenti per la pace sono vivi e crescono in qualità, naturalmente con alti e bassi (cfr l’efficace descrizione, per gli anni ’80 e ’90, di Giulio Marcon in La terra vista dalla luna, n. 5-6, luglio agosto 1995, pp. 14-17). La guerra è un incendio: si deve prevenirlo; quando è scoppiato si può solo salvare qualcuno, fuggire, gettare acqua, limitare la distruzione circondando la zona di linee tagliafuoco (p. es. l’embargo assoluto delle armi), aprendo corridoi per chi fugge (civili, disertori, obiettori). Questo gli stati possono farlo subito, ma non lo fanno davvero. Chi poi si fa incendio che uccide, sceglie anche di essere ucciso.

Ma è meglio arrendersi che far regnare l’incendio. «Se metti sui piatti della bilancia vantaggi e svantaggi, ti accorgi che è molto meglio una pace ingiusta di una guerra giusta», ripeteva il grande Erasmo.6 Nella guerra l’ingiustizia ha più probabilità della giustizia di affermarsi: «Silent in bello leges», dicevano già, in vari modi, i saggi antichi citati anche da Erasmo. Invece, nel coraggioso tacere delle armi cresce la coscienza della giustizia, che può affermarsi in una lotta condotta con la forza della verità, dell’unità, della resistenza. La resistenza alla violenza è anzitutto fermezza nell’essere diversi dalla violenza. Chi muore in questa lotta condanna l’uccisore davanti alla coscienza universale e genera forza nuova nei resistenti. Chi invece muore uccidendo giustifica chi lo uccide perché lo imita, e offusca anche le giuste ragioni che lo hanno mosso.

È innegabile che a volte con le armi si è affermata la giustizia, ma bisognerebbe fare l’intero bilancio morale e storico degli effetti dell’uccidere per liberarsi, che potrebbe essere un bilancio negativo. Questi sono spunti di ulteriore ricerca, per non accontentarsi del punto attuale; non sono affermazioni che si pretendano incontestabili. Sembra invece piuttosto chiaro che l’organizzazione dell’uccidere – l’apparato militare bellico – serve più facilmente e più spesso al sopruso che alla liberazione.

*

D 6 – L’impotenza dimostrata dagli stati europei non è un tipico caso, condannato da Gandhi, della nonviolenza del vile?

R 6 – Credo proprio di sì. Ma forse è peggio. Non è solo viltà, ma calcolo e profitto su una tragedia (le guerre tra i popoli dell’ex-Iugoslavia) che i politici o non hanno saputo evitare o hanno provocato, e che industriali e mercanti di armi sfruttano bestialmente. È il caso del forte che non usa con saggezza e giustizia la sua forza.

Ma tra viltà e guerra non ci sono proprio altre vie? Tanto più che la tragedia della Bosnia dimostra l’impotenza delle armi dei terzi a risanare il male della guerra e risolvere un conflitto storico, culturale, religioso. Può farlo solo la cultura della società con grandi passi morali e civili, che guariscano le memorie di un passato avvelenato. È per questo che la guerra di Bosnia riguarda noi tutti, non tanto come pericolo quanto come responsabilità delle culture, come fatto che compete ad ogni singola persona. È per questo che questa guerra ha visto intervenire più volontari civili di pace di quanti generosamente andarono a combattere nella guerra di Spagna in difesa della repubblica aggredita.

Un conflitto come quello bosniaco chiede alla politica di saper salire ad orizzonti più ampi. Così fa, ultimamente, la proposta dell’Associazione “Pace e diritti” di associare gradualmente all’Unione Europea tutte le repubbliche dell’ex-Iugoslavia, allo scopo di «creare uno spazio comune fra i nuovi soggetti politici statuali, che sdrammatizzi il problema delle frontiere e delegittimi la pulizia etnica, rendendola al contempo inutile e impossibile». L’ingresso in Europa dovrebbe comportare anzitutto l’estensione a tutti delle garanzie della progettata cittadinanza europea (libera circolazione delle persone), nel primato dei diritti delle persone sopra quelli dello stato-nazione confinario e monoculturale. L’Europa dei molti popoli e culture ha il problema balcanico come problema proprio, che mette alla prova non solo la sua sicurezza, ma la sua civiltà composita, arrivata dopo tante guerre alla pace tra diversi. L’Unione Europea, che vuole essere «unione tra i popoli dell’Europa» (Atto finale di Maastricht), che assume come soggetti «i popoli», è il modello di tipo federativo di un più largo spazio politico, in cui i diritti umani delle popolazioni iugoslave riprendano il primato sulle pretese violente degli stati etnico-territoriali. Già ora il trattato di Maastricht prevede differenti modi e tempi dell’integrazione per diversi stati e popoli, il che può valere anche per i soggetti ex-iugoslavi, realisticamente. Sola condizione dovrebbe essere la sospensione delle ostilità e l’accettazione degli obiettivi dell’Unione Europea.

Durante la procedura per l’ingresso nell’Unione, dovrebbe essere inviata dall’Onu nell’ex-Iugoslavia «una forza di protezione di almeno centomila uomini e donne, militari e civili, prevalentemente europei, armati e non armati, con compiti di presidio, di vigilanza, di assistenza alle popolazioni civili, di aiuto al risanamento delle ferite della guerra e alla ricostruzione delle strutture sanitarie, sociali ed economiche distrutte». Questo progetto dell’Associazione “Pace e diritti” avrebbe potuto valere anche nel caso, che si andava profilando mentre scrivevo, di una pace consistente nella spartizione etnica della Bosnia. Il progetto venne proposto alla discussione di base per essere definito e quindi presentato al Presidente della Repubblica e al governo perché se ne facciano promotori attivi. Non ebbe seguito.

Alla fine di quel decennio 1990-1999, venne la guerra della Nato alla Serbia per il Kosovo, luogo di inizio e fine – o congelamento – delle guerre iugoslave. Ma la guerra venne dopo quasi un decennio di resistenza nonviolenta esemplare, guidata da Ibrahim Rugova e altri – quanti hanno seguito e poi letto la documentazione su questa vicenda? – della popolazione albanese alla pressione e dominio serbo, quando fu disconosciuta l’autonomia goduta sotto Tito. Ma la politica degli stati non ebbe né occhi per vedere né intelligenza per capire quella politica di difesa popolare nonviolenta. Quando alcuni settori albanesi persero la fiducia nella resistenza senza armi, e le armi arrivarono a far nascere l’UCK, allora la politica degli stati capì questo linguaggio abituale. La situazione e le relazioni si inasprirono, crebbe la violenza, gli stati vollero la guerra, scartando le vie diplomatiche e una possibile “invasione civile” di mediazione, che sarebbe costata infinitamente di meno in vite, dolori, distruzioni, denaro, e peso sul futuro. E la guerra non ha davvero orientato ad addolcirsi il conflitto etnico-culturale-religioso, che su questo piano andava affrontato.7

*

Norberto Bobbio ci ha insegnato molte cose di grande valore. Ha visto la necessità storica di superare l’enorme minaccia insita nell’”equilibrio del terrore”. Ha lavorato alla formazione e consolidamento della “coscienza atomica”. Ha visto anche, proprio nei giorni dell’abbattimento popolare del muro di Berlino, mentre tutti esultavamo, il nuovo pericolo del monopolarismo mondiale, quando disse cupo, quella sera al Centro Gobetti: «Può essere la guerra». Ed ha avuto purtroppo ragione nel prevedere il tempo delle “nuove guerre”, del “decennio perduto” (Gorbaciov) dal 1990 al 2000 e al brutto seguito.

Riguardo alla nonviolenza, in quanto obiettivo più ampio del pacifismo, egli è rimasto «perplesso» davanti a Capitini «persuaso». Anche nella corrispondenza con me torna con insistenza sulle difficoltà ed esprime forte scetticismo riguardo alle possibilità reali della opposizione nonviolenta alle violenze.

E tuttavia ha scritto più volte – in due momenti estremi della sua riflessione sulla pace, nel 1979 (sebbene con parole non ripetute nelle riedizioni del libro), e nel 2001 – che la nonviolenza è il problema fondamentale del nostro tempo:

1979: «Era ormai venuto il momento di rimettere in onore il tema della nonviolenza, di cominciare a considerarlo il tema fondamentale del nostro tempo».8

2001: «La non violenza è il tema fondamentale che fin da subito mi aveva personalmente affascinato nell’opera di Capitini, dalla quale ho creduto di poter ricavare una filosofia della storia fondata sul passaggio dalla violenza alla non violenza».9

Addirittura, la nonviolenza era per lui una chiave di lettura del possibile e necessario cammino di sviluppo umano, quindi un senso razionale della storia umana. Nello stesso tempo, egli vide sempre sia la necessità sia la difficoltà di usare efficacemente la nonviolenza nei conflitti umani gravi.

Mi pare che alla fine abbiano prevalso in Bobbio le obiezioni e i dubbi sulla praticabilità della lotta nonviolenta. Ma, tra i pensatori politici, egli resta uno dei pochi, molto pochi, che hanno preso sul serio il problema della nonviolenza, e ha sfidato i nonviolenti a dare risposte nella realtà. Accettare la sua sfida è, per la ricerca dei nonviolenti, un impegno e un onore.

Note

1 Il riferimento principale è Norberto Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, in quattro successive edizioni, con alcune differenze, dal 1979 al 1997.

2 Ho scritto, su richiesta, per uno dei prossimi numeri di Politica e società, un articolo sulle resistenze nonviolente al nazismo. Politica e società (Carocci editore; [email protected]) nasce dall’idea di un gruppo di studiosi di Filosofia politica della Sapienza di Roma, analizza le forme di partecipazione politica e riflette sullo sviluppo di nuove forme di organizzazione democratica, affronta lo studio dei conflitti sociali in relazione ai mutamenti economici, politici, giuridici e religiosi.

3 Tommaso d’Aquino: «Principalior actus fortitudinis est substinere, idest immobiliter sistere in periculis quam aggredi» (Summa Theologica, IIa IIae, q. 123, art. 6)

4 Nel seguito di questa risposta ho utilizzato parte di un mio intervento in un convegno, indetto dal Centro Studi Difesa Civile, che si svolse a Roma il 24 e 25 novembre 1995, i cui atti sono pubblicati nel libro La Resistenza nonarmata, a cura di Giorgio Giannini, Sinnos editrice, Roma 1995. Il brano citato, con alcune modifiche, si trova alla p. 58. In quel convegno si distinguevano bene, oltre che polizia e guerra, anche resistenza e guerra.

5 Op. cit., p. 103.

6 Erasmo da Rotterdam, Dulce bellum inexpertis, n. 14, in Adagia, edizione a cura di Silvana Seidel Menchi, Einaudi, Torino 1980, p. 264 e 265; in Eugenio Garin, Erasmo, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole 1988, p. 88. Il pensiero è ripetuto in Il lamento della pace, edizione a cura di Luigi Firpo, Utet, Torino 1967, p. 65; edizione a cura di Federico Cinti, Bur, Milano 2005, p. 145; nel volume citato di Garin, p. 122. Tommaso Moro suggeriva anche di “comperare” la pace (nel capitolo sulla guerra, in Utopia, benché ammetta persino la guerra preventiva!).

7 Si veda, da ultimo, dopo tanti documenti precedenti, Alberto L’Abate, Il Kossovo e la riconciliazione. Una speranza o una tradizione perduta?, in AA. VV., Teoria e pratica della Riconciliazione, Edizioni Qualevita 2009, pp. 55-69

8 Norberto Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino 1979, p. 13. Questa espressione non si ritrova nelle edizioni successive, fino alla quarta del 1997.

9 Norberto Bobbio, Il sogno di un uomo nonviolento. La marcia della pace, in La Stampa, 13 ottobre 2001.

Relazione presentata l’11 marzo 2010 nel Seminario “Culture politiche dell’Italia contemporanea”, “Le vie della pace. Capitini e Bobbio”, presso il Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino. La relazione su Capitini è stata tenuta da Pietro Polito

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!