A 80 anni dalle leggi razziali. Un ricordo di Arpad Weisz

Il 1938 è stato uno degli anni più bui della storia italiana. Anzi, diciamolo in modo meno vago e più esplicito, quell’anno ha visto materializzarsi l’evento più vergognoso, perlomeno sul versante della politica interna, da quando nel 1861 l’Italia è diventata uno stato unitario, vale a dire la cancellazione di alcuni diritti fondamentali di una parte della popolazione, responsabile agli occhi di chi governava il Paese di una cosa soltanto: essere di «razza ebraica». Così suona l’espressione che si può leggere nel testo dei provvedimenti legislativi che in quell’anno sancirono le basi di questa discriminazione legale (dalla quale, per particolari benemerenze, alcune famiglie ebraiche furono escluse, ad esempio quelle con un componente caduto in guerra o iscritto al Partito Nazionale Fascista prima del 1923).

Queste si possono considerare le tappe principali: il 5 settembre apparve il decreto legge Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana, che impedì ai ragazzi ebrei la frequentazione della scuola pubblica; il 7 dello stesso mese un altro decreto, Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, sancì per questi ultimi l’impossibilità di prendere dimora in Italia e tolse la cittadinanza a quanti l’avevano ottenuta negli anni precedenti, a partire dal 1919. Il 6 ottobre la Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo aumentò il fardello delle discriminazioni nei confronti della popolazione ebraica. Infine il 17 novembre del 1938 un decreto legge intitolato Provvedimenti per la difesa della razza italianadiede una prima sistematizzazione alle disposizioni del Gran Consiglio e ai decreti legge apparsi nei mesi precedenti.

Nella prima parte dell’anno, quando le leggi vere e proprie non erano ancora state formulate, si poté assistere al progressivo insorgere di un clima ostile nei confronti degli ebrei, in gran parte fomentato dalla propaganda antisemita dei mezzi di informazione. Il documento noto come Manifesto della razza rappresenta forse il momento più significativo ed emblematico di questa lugubre temperie culturale che andava formandosi; apparso per la prima volta il 14 luglio su «Il Giornale d’Italia» venne ripreso nei giorni seguenti da altri giornali e riviste.

L’avvio di questa discriminazione razziale costituirà la premessa della devastazione della Shoahche, dopo l’8 settembre del 1943, comincerà a funestare anche il territorio italiano. Le deportazioni verso i lager nazisti furono l’atto estremo e l’esito mortale di quella barbarie antisemita a cui nel 1938 il fascismo, qui da noi, aveva dato il via.

Non è facile, anche per chi sia dotato delle migliori intenzioni, riuscire a far agire su se stessi il ricordo di eventi di tale smisurata grandezza. Come si può abbracciare una memoria di sofferenza così vasta? La sola Italia conta circa 7.000 morti nei campi di concentramento e 6.000 ebrei costretti, negli anni tra il 1938 e il 1941, a dolorosi esili forzati. La vita quotidiana di oltre 40.000 persone, caricata di angoscia e disperazione, venne stravolta quasi da un giorno all’altro. Allora dopo aver ricordato la vicenda in modo collettivo, per provare ad accostarsi a tanta sofferenza può essere indicato riversare la propria attenzione su una sola di queste vite oppresse, seguire una singola traiettoria esistenziale capace di rivelarci meglio il senso dell’intero. La storia che si è scelto di raccontare è quella di un uomo di sport, lo sport più popolare in Italia, il calcio.

Nato in Ungheria alla fine del secolo, Arpad Weisz è stato prima un buon giocatore, arrivato sino alla nazionale del proprio Paese, poi un allenatore, la cui carriera si è svolta quasi interamente in Italia. Non un allenatore fra i tanti però, bensì uno dei padri riconosciuti del calcio moderno. Del 1930 è un manuale, Il giuoco del calcio, da lui scritto assieme ad Aldo Molinari, che sarebbe ben presto divenuto un testo di riferimento in materia. Un libro che proprio quest’anno, in occasione del Giorno della Memoria, è stato ripubblicato dalle Edizioni Minerva. All’epoca uscì con un’introduzione elogiativa di Vittorio Pozzo, a sua volta destinato a diventare una leggenda del calcio italiano grazie ai due campionati del mondo vinti consecutivamente nel 1934 e nel 1938.

Nato in Ungheria alla fine del secolo, Arpad Weisz è stato prima un buon giocatore, arrivato sino alla nazionale del proprio Paese, poi un allenatore, la cui carriera si è svolta quasi interamente in Italia. Non un allenatore fra i tanti però, bensì uno dei padri riconosciuti del calcio moderno. Del 1930 è un manuale, Il giuoco del calcio, da lui scritto assieme ad Aldo Molinari, che sarebbe ben presto divenuto un testo di riferimento in materia. Un libro che proprio quest’anno, in occasione del Giorno della Memoria, è stato ripubblicato dalle Edizioni Minerva. All’epoca uscì con un’introduzione elogiativa di Vittorio Pozzo, a sua volta destinato a diventare una leggenda del calcio italiano grazie ai due campionati del mondo vinti consecutivamente nel 1934 e nel 1938.

Weisz è un innovatore, nella tattica di gioco e nel metodo di allenamento, e la sua maestria trova conferma nei molti trionfi ottenuti. Ad oggi resta il più giovane allenatore ad aver vinto un campionato italiano, quello del 1929-30, che vide per la prima volta la serie A strutturata con un girone unico. Weisz aveva allora 34 anni e guidava l’Internazionale, squadra costretta dal fascismo a mutare il proprio nome in Ambrosiana per evitare possibili ammiccamenti alla galassia socialista. All’Inter fece esordire in prima squadra il diciassettenne Giuseppe Meazza, uno dei più forti calciatori italiani di sempre. Altri due scudetti arriveranno con il Bologna, nel 1936 e nel 1937, anno in cui vinse anche il Trofeo dell’Esposizione a Parigi, una competizione antesignana dell’odierna Champions League.

Nel 1938 Weisz (da tempo divenuto Veisz, causa l’allergia del regime a quella lettera iniziale di matrice straniera) può dunque ritenersi un uomo all’apice della sua carriera professionale, un maestro di calcio stimato, abituato a comparire sui giornali sportivi, benvoluto dai propri giocatori, con una moglie affascinante, a quanto riportano le testimonianze dell’epoca, e due bambini di 8 e 4 anni. Ma la vita della famiglia Weisz è sul punto di essere stravolta, di sprofondare nel baratro senz’altra ragione che quella di essere formata da un uomo e una donna di «razza ebraica» e da due figli che, anche se battezzati come cattolici, le leggi antisemite assimilano in tutto ai genitori: «è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica».

Razzisti convinti o meno a non pochi italiani la discriminazione fa semplicemente e cinicamente comodo, si liberano dei posti da occupare, si crea maggiore spazio per delle carriere professionali. Gli ebrei vengono accusati di essere presenti in modo sproporzionato, rispetto al loro numero complessivo, in alcuni ruoli sociali di rilievo. Ad allenare in serie A, ad esempio, sono 2 in un campionato a 16 squadre. Troppi, secondo il nuovo sentire. Il collega di Weisz, Ernö «Egri» Erbstein, è ungherese anche lui e come lui un nome di rilievo nella storia dell’Italia calcistica, sarà direttore tecnico e allenatore del Grande Torino. Più fortunato di Weisz, riuscì con i suoi famigliari ad attraversare indenne l’abisso della Shoah. Ma anche per «Egri» il destino avrà in serbo una scomparsa prematura, morirà con tutta la sua squadra nello schianto di Superga il 4 maggio 1949.

Dunque Weisz e la sua famiglia, in quel 1938, si eclissano. Il 26 ottobre è costretto a lasciare l’incarico di allenatore del Bologna; a suo figlio Roberto, il maggiore, viene impedita l’iscrizione alla terza elementare. È l’ingresso in un cono d’ombra, i giornali sportivi che tanto spazio gli avevano dedicato e con i quali aveva talvolta collaborato riservano al suo congedo una semplice riga: «Quanto a Veisz, sembra che lascerà l’Italia a fine anno», così il «Calcio illustrato», che soltanto l’anno prima l’aveva celebrato come «un’intelligenza purtroppo non comune nei nostri allenatori».

Le tracce di Arpad Weisz per molti decenni sono sembrate perdersi, nemmeno la sua morte nel genocidio ebraico poteva considerarsi un dato certo, anche se era supposta per l’assenza di notizie documentate e per il mancato rientro in Italia. Con una sola eccezione, negli anni Sessanta quando il Bologna guidato dal grande Fulvio Bernardini, che di Weisz era stato allievo, conquistò il suo ultimo titolo sulla rivista della squadra comparirono alcune notizie precise sulla sorte dell’allenatore ungherese e della sua famiglia. Null’altro. Persino Enzo Biagi, che negli anni Trenta abitava a Bologna e tifava per la squadra della città, era all’oscuro di tutto, in Novant’anni di emozioni accennò a Weisz soltanto per dire che «era molto bravo ma anche ebreo e chi sa come è finito».

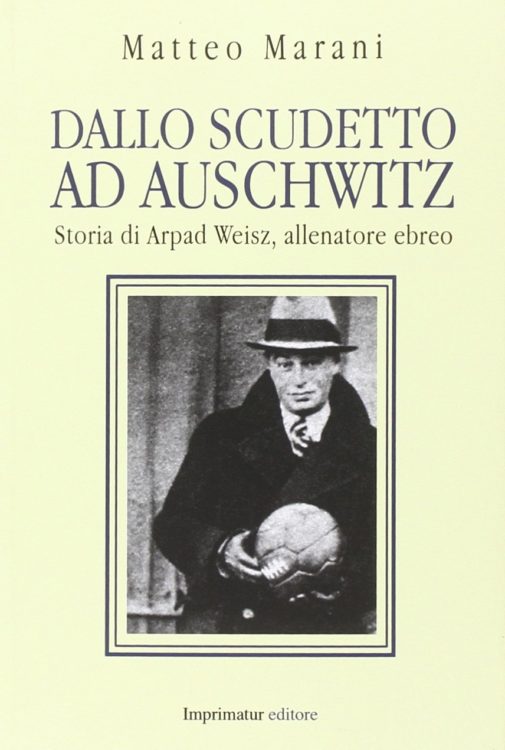

Passati 60 anni un eccellente giornalista sportivo, Matteo Marani, colpito da questo vuoto di notizie ha provato a mettersi sui passi fatti dall’allenatore ebreo a partire da quell’infausto 1938, per riportare un po’ di luce su quelle vite perdute e dimenticate. Per fare questo è diventato, come lui stesso ha avuto modo di definirsi, «un detective della memoria». Espressione suggestiva che rimanda a un compito culturale che, se assolto con scrupolo, possiede un ruolo centrale in una democrazia viva e in salute, quello dello storico. E da vero storico Marani è riuscito a riannodare i principali fili di questa vicenda che era stata inghiottita dal tempo, portando ad Arpad Weisz e ai suoi cari l’unico tributo che a così tanta distanza è possibile concedere alle vittime della Shoah, come di ogni altra violenza della storia: la dignità della memoria, ovvero l’atto speculare rispetto a quanto gli aguzzini nazisti si erano proposti con quella sistematica cancellazione di vite umane.

Il libro di Marani, uscito nel 2007 presso Aliberti, si intitola Dallo scudetto ad Auschwitz. Vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo. Qui apprendiamo, per prima cosa, la data esatta nella quale la famiglia Weisz lasciò l’Italia: il 10 gennaio del 1939 dal confine di Bardonecchia, direzione Parigi. Nella capitale francese rimasero per circa tre mesi, durante i quali Arpad si mise, senza esito, in cerca di un ingaggio. Una proposta di impegno professionale giunse però dalla squadra di Dordrecht e così i Weisz si trasferirono in quell’Olanda nella quale pochi anni prima Anne Frank e la sua famiglia, in fuga dalla Germania hitleriana, avevano trovato rifugio.

Nei Paesi Bassi, che una trentina di anni dopo sarebbero stati protagonisti di una rivoluzione tattica capace di segnare il calcio mondiale, il gioco del pallone occupa all’epoca un posto ancora modesto, l’ambiente è assai diverso da quello italiano, i giocatori sono dilettanti e quasi non si sa cosa siano schemi di gioco e allenamento. In questa piccola realtà Arpad Weisz si cala con grande umiltà e professionalità, e ancora una volta riesce a dare prova della sua bravura. Presa, a poche giornate dalla fine del campionato, la squadra sull’orlo della retrocessione conquista un’inattesa salvezza. La stagione successiva sotto la sua guida il Dordrecht sarà protagonista di una piccola impresa sportiva con il quinto posto in classifica nel girone, traguardo da allora mai più eguagliato.

Ma la soddisfazione per i risultati calcistici è effimera e di ben scarsa consolazione, le nubi che si stanno addensando sull’Europa intera sono nerissime. Ora dirlo è facile certo, ma con il trasferimento del 1939 in Olanda i Weisz sono andati dritti in un cul-de-sac, finendo per gravitare troppo vicino alla Germania nazista invece di provare a cercare la salvezza dirigendosi dall’altra parte dell’oceano o in Palestina, come altri scelsero di fare. Per l’idea che mi sono fatto mi azzardo però a pensare che per Weisz questa fosse una soluzione difficilmente concepibile, si trattava sì di un uomo dall’orizzonte cosmopolita, ma il suo perimetro culturale era europeo, forse faticava a immaginarsi una vita distante da questa parte di mondo. In ogni caso, come sappiamo, la situazione era destinata a precipitare. Il 10 maggio 1940, poco dopo la fine del campionato, i paracadute dei primi soldati tedeschi si stagliano nel cielo olandese, «il punto strategico», scrive Marani, «risulta proprio Dordrecht».

Da qui in avanti si assiste a un rapido susseguirsi di provvedimenti sempre più stringenti e discriminatori nei confronti della popolazione ebraica. Del gennaio del 1941 è il decreto che dà il via al censimento degli ebrei presenti in Olanda, nell’agosto dello stesso anno i beni di proprietà sono bloccati e in seguito confiscati, rendendo sempre più esile una possibilità di fuga, anche perché dal primo luglio i passaporti ebraici vengono contrassegnati con la lettera «J». Il 29 settembre i dirigenti della squadra del Dordrecht ricevono una lettera proveniente dal commissariato, vi si legge: «Ad Arpad Weisz, allenatore della Vostra associazione, è proibito di trovarsi su un terreno dove sono organizzate partite accessibili al pubblico». La pena è lenita dal fatto che il presidente della squadra, Van Twist, non lo abbandona e continua a sostenere finanziariamente lui e la sua famiglia. Ma nel maggio del 1942 è la volta di un provvedimento che prelude al peggio, agli ebrei viene imposto di portare sui vestiti la stella gialla che permette l’identificazione a vista. La macchina omicida dei nazisti prosegue senza esitazioni e la mattina del 2 agosto 1942 la Gestapo bussa alla porta di casa Weisz.

Tutta la famiglia viene trasferita nel campo di Westerbork. Anche Anne Frank passerà da qui due anni più tardi, Westerbrok infatti non è un campo di sterminio ma di transito, come in Italia quelli di Fossoli e Bolzano, una sorta di limbo che precede l’inferno, vi si sosta prima di partire per l’ultimo viaggio, quello verso le camere a gas. E da qui infatti – ma più precisamente dalla stazione di Hooghalen a un paio di chilometri di distanza, perché a Westerbork mancava un binario che verrà ultimato qualche settimana dopo – i Weisz il 2 ottobre del 1942, inumanamente stipati su un carro bestiame, partono verso Auschwitz. Secondo quanto Marani è stato in grado di appurare, molto probabilmente Arpad è stato fatto scendere con un gruppo di trecento uomini a Cosel dove per l’ultima volta ha potuto guardare negli occhi la moglie Elena e i loro piccoli, Roberto e Clara. Se così non fosse stato, quello sguardo venne rimandato solo di poche ore, perché il 5 ottobre a Birkenau Elena e i suoi figli troveranno la morte in una camera a gas.

Arpad comunque non risulta registrato ad Auschwitz. Dove sia finito di preciso dopo la discesa a Cosel non siamo in grado di dirlo, ma le condizioni di vita certo possiamo immaginarcele. Non sappiamo se, nell’ignoranza della loro morte, si sia aggrappato alla speranza di poter di nuovo rivedere i propri cari, se si sia dato forza coltivando l’attesa di un’uscita dall’orrendo incubo dentro al quale era precipitato, o abbia invece trascinato i suoi giorni come un fantasma disperato aspettando soltanto la fine di tutto. Quello che sappiamo è che questa fine avvenne il 31 gennaio del 1944. Il suo fisico da atleta gli ha concesso una resistenza prolungata, ma Weisz è entrato nel lager troppo presto per avere concrete possibilità di uscirne vivo, del resto se uscirne vivo significava uscire solo forse nemmeno l’avrebbe voluto.

Dopo che Matteo Marani ha dissepolto questa storia anche la memoria istituzionale ha iniziato a fare dei passi per rendere alla vita e alla carriera professionale di Arpad Weisz un riconoscimento ufficiale. Nel 2009 una targa a lui dedicata è stata collocata sotto la torre di Maratona dello stadio Renato Dall’Ara (il presidente del Bologna durante gli scudetti di Weisz). Tra il 2012 e il 2014 altre targhe commemorative sono apparse negli stadi di Milano e Novara e nei pressi di quello di Bari, tutte città nelle quali aveva allenato. Infine dal gennaio di quest’anno, sempre a Bologna, la curva San Luca è stata intitolata al grande allenatore ungherese.

Come si è detto all’inizio, forse fissare lo sguardo sui tormenti di una sola vita può aiutare, a distanza di anni, a sviluppare un legame di partecipazione più profondo, a cogliere con maggior nitidezza l’enormità di quello che è accaduto. Le vicende della famiglia Weisz non sono state che un’ordinaria storia di brutalità, ripetutasi per centinaia di migliaia di altre famiglie. È proprio questa normalità famigliare, nella quale le nostre vite e la nostra quotidianità possono facilmente rispecchiarsi, che ci consente di cogliere da vicino l’essenza disumana dell’odio razziale. Se un uomo pacifico e laborioso come Arpad Weisz, se una ragazzina brillante e di precoce intelligenza come Anne Frank sono stati perseguitati unicamente in ragione della loro appartenenza etnica, o meglio della loro tradizione culturale, allora altro non ci occorre per intendere la natura mostruosa del nazismo e il suo svilupparsi come un cancro dell’umanità, persino se l’esito finale della morte non fosse stato previsto. Ma quest’esito, come sappiamo bene, ci fu, venne cercato e perseguito e nel caso di Arpad Weisz, della sua famiglia e di altri 7.000 ebrei italiani o presenti sul territorio italiano le premesse della fine vennero poste dalle discriminazioni razziali volute nel 1938 da Mussolini e dal regime fascista, avallate dal re, Vittorio Emanuele III, e accolte con silenziosa indifferenza dalla parte preponderante della popolazione italiana.

Il Centro Studi Sereno Regis ricorderà l’anniversario delle leggi razziali il 20 ottobre con il reading 80 ANNI FA LE LEGGI RAZZIALI. Voci di oppressi e oppressori

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!