Politiche di pace e nonviolenza

Si fa un gran parlare di pace, in modo retorico e spesso superficiale, e al tempo stesso non se ne parla abbastanza, sulla base di argomentazioni più specifiche e rigorose. Questa è, in breve, la situazione in cui ci troviamo.

Passiamo improvvisamente dagli happening delle grandi manifestazioni stile “seconda potenza mondiale” allo sconforto di fronte all’incapacità di fermare le guerre, dagli slogan del “mai più guerre” alla delusione del “sempre più guerre”, in uno stato di confusione mentale impressionante.

Forse questa è stata la realtà di sempre, oggi accentuata dal maggior potere di un apparato mediatico che consente di manipolare l’informazione amplificando oppure ignorando gli eventi, costruendo vere e proprie campagne di disinformazione di massa (armi di disinformazione di massa invece che armi di distruzione di massa) e di propaganda nel miglior stile goebbelsiano, con uno specifico ruolo assunto dal Pentagono e dal complesso militare-industriale nell’informazione. (Si veda: “Coercizione mentale: come militari e servizi segreti si sono impadroniti delle notizie”, http://www.comedonchisciotte.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1221)

Di cosa dovremmo parlare?

C’è un enorme bisogno di conoscere e approfondire i legami tra modelli di difesa e modelli di sviluppo.

I modelli di difesa, nei quali prevale l’opzione militare con una distruttività crescente e senza limiti, creano violenza diretta. I modelli di sviluppo, prevalentemente centrati sui paradigmi della crescita illimitata, delle fonti energetiche ad alta potenza (fossili e nucleare) e del neoliberismo, creano violenza strutturale e perenne instabilità. E al di sotto di tutto ciò ci sono le culture profonde, che alimentano la violenza culturale.

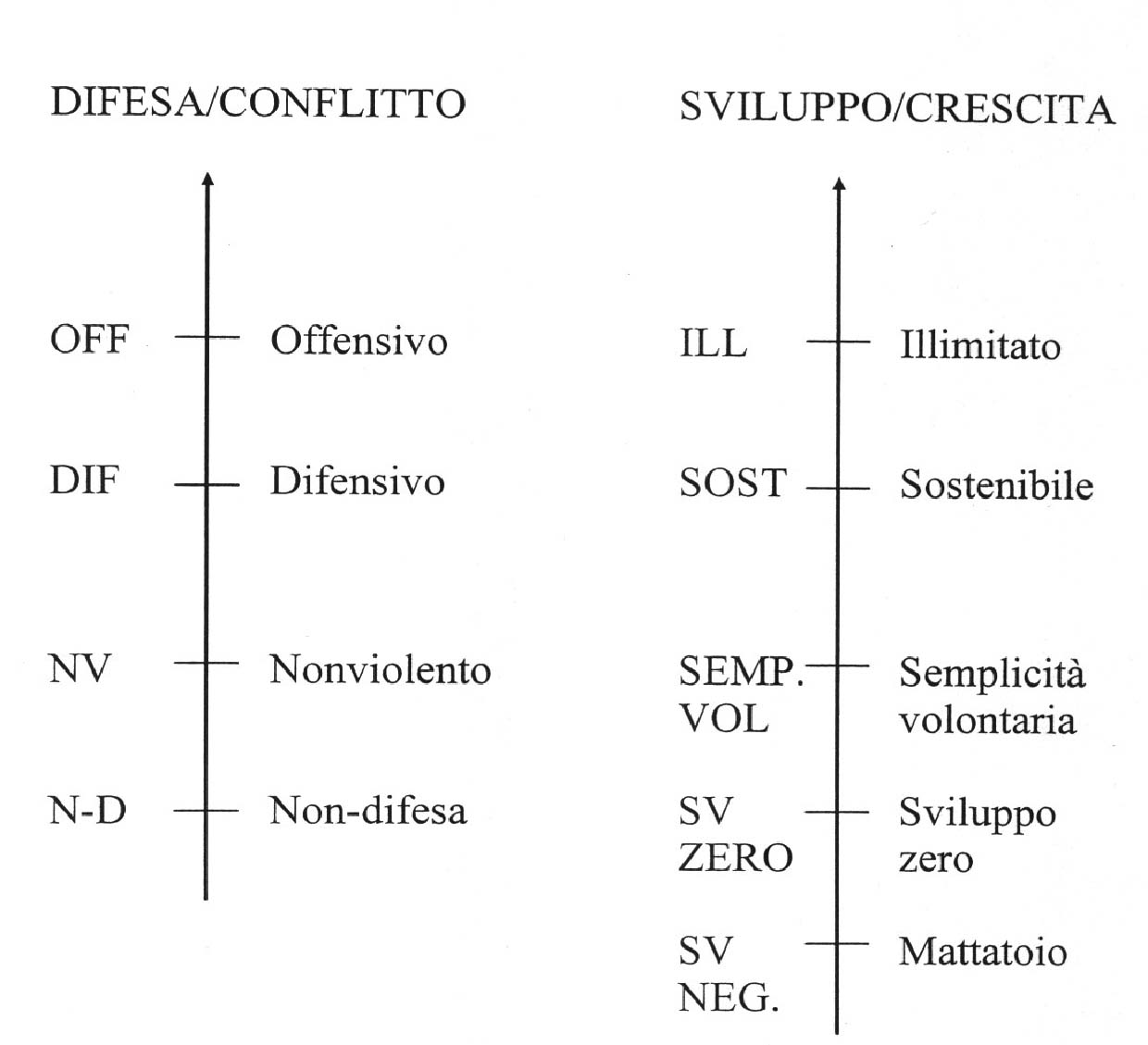

Nello schema sottostante sono evidenziate le correlazioni tra i principali modelli teorici di difesa e quelli di sviluppo (Si veda anche: “Energia e modelli di sviluppo”:

Fig. 1 – Correlazioni tra modelli di sviluppo e modelli di difesa

Ma questi temi sono quasi totalmente ignorati. Provate a cercare anche nella letteratura accademica e troverete ben poco, se non nulla. Eppure è una questione cruciale e centrale di tutta quanta la problematica pace, ambiente, sostenibilità, nonviolenza.

Le conseguenze di questo vuoto teorico, concettuale e di dibattito sono palesi e devastanti: crescita abnorme e continua delle spese militari un po’ ovunque nel mondo (dall’Italia agli USA alla Cina); nuova guerra fredda estesa su scala planetaria e non solo tra USA e URSS come ai bei tempi (vedi: Johan Galtung, The Missile Shield and Cold War II, http://www.transcend.org/tms/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=27); caos climatico e instabilità economica generalizzata; guerre per il controllo delle risorse, in primis petrolio tanto da aver creato un vero e proprio complesso militare-petrolifero che integra e va oltre il classico complesso miltare-industriale (fra i moltissimi contributi che si possono segnalare, si veda: Nick Turse, The Military-Petroleum Complex, http://www.fpif.org/fpiftxt/5097); crescente disparità tra ricchi e poveri e fallimento delle politiche ONU del Millennium; crisi delle democrazie che tendono sempre più a trasformarsi in “democrature”.

Tutto questo avviene mentre noi, allegramente, continuiamo a danzare sul Titanic che affonda, anestetizzati dal gigantesco divertimentificio consumistico planetario (Neil Postman, Divertirsi da morire, Marsilio, Venezia 2002).

AAA: Politici persuasi della nonviolenza cercansi

Avete mai visto un programma politico in cui si parli seriamente di questi temi in una prospettiva specificamente nonviolenta? A chi interessano? Provate a esaminare i programmi dei principali partiti nell’ultima, disastrosa, competizione elettorale (aprile 2008). Quando esistono sono semplicemente deprimenti. Ma nella maggior parte dei casi sono più simili a una pubblicità per detersivi che a un autentico programma politico.

Nei rari casi in cui ci è stato possibile confrontarci direttamente con qualche leader politico, il risultato è stato sconcertante: palese ammissione di aver violato il dettato dell’art. 11 della Costituzione (Luciano Violante) con la guerra in Kossovo, senza che a questa ammissione sia seguito un qualche ripensamento. In altri casi, a una richiesta di confronto la risposta è stata in perfetto stile staliniano “quante sono le vostre ‘divisioni’?”, seguita dal commento “non servite neppure a eleggere un deputato”.

Tra i partiti di governo, di destra come di sinistra, con rare eccezioni personali, l’accordo generale è sui seguenti punti: aumento delle spese militari (con la gara a chi è più bravo), impegno nell’ambiguo ossimoro di “missioni di pace”, senza l’onestà intellettuale per chiamarle almeno con il loro vero nome. (Si veda la critica, da destra, di Gianandrea Gaiani, Iraq-Afghanistan Guerre di Pace italiane, Studio LT2, Venezia 2007, e quella, da sinistra, di Gaspare De Caro Roberto De Caro, La Sinistra in guerra, Colibrì edizioni, PadernoDugnano (Milano) 2007.)

Le poche volte che si riesce a discutere, ci si trova sistematicamente di fronte allo scoglio della classica domanda: “Cosa avreste fatto contro Hitler”, ignorando totalmente sia le forme di resistenza civile non armata e propriamente nonviolente, di cui c’è oggi una significativa letteratura (si veda la bibliografia curata da Enrico Peyretti, Bibliografia di casi storici di difesa senza guerra, http://www.peacelink.it/storia/a/6421.html) sia le disastrose conseguenze della seconda guerra mondiale, tanto da porre con serietà il dubbio che quella guerra l’abbia vinta, in realtà, proprio l’Hitler che si voleva sconfiggere (Walter Graziano, Hitler ha vinto la guerra, Arcana, Roma 2005).

Nel frattempo, mentre noi cincischiamo su questi aspetti della questione, nientemeno che ampi settori della politica USA hanno scoperto la rilevanza delle tecniche di lotta nonviolente per abbattere le dittature, grazie al fondamentale lavoro di Gene Sharp. Ma anche qui si innesca una curiosa situazione. Le cosiddette “rivoluzioni colorate” sono state criticate, da sinistra, per presunte interferenze della CIA oltre che di quelle esplicite di George Soros e vengono ignorate dalla destra e dall’establishment militare perché se si riconoscesse il valore delle tecniche di lotta nonviolenta si metterebbero in crisi le loro dottrine e il loro ruolo.

(Vedi: Andrea Riscassi, Bandiera arancione la trionferà. Le rivoluzioni liberali nell’est europeo, Melampo, Milano 2007. Il dibattito ha coinvolto vari autori, a cominciare da Gene Sharp e la sua scuola, documentato in: http://www.aeinstein.org/organizations_attack_responses.html. Sempre su questo tema si veda il contributo di Stephen Zunes, Nonviolent Action and Pro-Democracy Struggles, January 24, 2008, http://www.fpif.org/fpiftxt/4923 e infine la critica di Michael Barker, A Force More Powerful: Promoting ‘Democracy’ through Civil Disobedience, http://www.stateofnature.org/forceMorePowerful.html).

In attesa che anche i religiosi si convertano alla nonviolenza

Anche tra i religiosi delle diverse confessioni si fatica ad andare oltre la riflessione generale, l’auspicare la pace, le considerazioni spesso retoriche e la sostanziale, seppur cauta, adesione alla teoria della “guerra giusta”. Tra le massime autorità religiose, così pronte a entrare nel dettaglio quando si tratta di problematiche legate alla sfera della sessualità, non c’è quasi alcun cenno alle concezioni alternative della difesa basate sulla nonviolenza. E’ quasi totalmente assente una “cultura del conflitto”, tanto che anche in recenti pubblicazioni sull’argomento si continua ad usare il termine conflitto come sinonimo di guerra (si veda per esempio il pur pregevole, per altri aspetti, lavoro di Daniele Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento, Il Mulino, Bologna 2008, che porta come sottotitolo: “Verso una delegittimazione religiosa dei conflitti”, mentre dovrebbe trattarsi di una delegittimazione delle guerre).

Quanti sono coloro che hanno letto, studiato, commentato e criticato i lavori degli studiosi più accreditati di “ricerca per la pace? Assai sovente, la riflessione teologica si riduce a un esame filologico dei testi sacri, senza riuscire ad andare oltre alla lettera e alla giustificazione, così frequente, della guerra e della violenza. Ma Gandhi e Badshah Khan hanno saputo reinterpretare i rispettivi testi sacri in una chiave coerentemente nonviolenta (Gandhi commenta la Bhahavad Gita, Edizioni Mediterranee, Roma 1988; Easwaran Eknath, Badshah Khan. Il Gandhi musulmano, Sonda, Torino 1990, è in corso di stampa una nuova edizione in occasione del ventesimo anniversario della morte) che ha permesso loro di coinvolgere centinaia di migliaia, e milioni, di persone nelle lotte nonviolente del subcontinente indiano.

Politologi: avete detto realismo?

Buoni ultimi in Europa siamo riusciti anche noi, negli ultimi anni, ad avviare un paio di corsi di laurea in scienze per la pace. In un paese dove all’Università si insegna di tutto e basta cambiare una parolina per istituire un nuovo corso, c’è una sorta di strana avarizia per quanto riguarda le tematiche della pace della nonviolenza.

A parte i pochi studiosi che da anni hanno tentato di smuovere l’inerzia del mondo universitario, si assiste a un quasi totale vuoto nella ricerca scientifica. I manuali di scienze politiche ignorano totalmente la nonviolenza come dottrina politica. Il “falso” realismo imperversa ovunque. E’ falso perché la politica nonviolenta di Gandhi fu di uno straordinario realismo.

Ma è anche falso perché non ha una solida base epistemologica. Con l’introduzione delle armi nucleari, le dottrine militari della dissuasione si basano su ipotesi che in presenza di errore non ne consentono la correggibilità. Esse sono pertanto non razionali, purché si sia d’accordo che lo scopo razionale è quello della sopravvivenza dell’intero genere umano.

Il movimento per la pace: un movimento che non c’è

Anche la salute del movimento per la pace è piuttosto malferma. Pur essendo noto da tempo che è un movimento altalenante, che dopo le grandi mobilitazioni si comporta come un fiume carsico, che si inabissa e scompare, sarebbe auspicabile che uscisse dallo stato comatoso in cui sui trova. E’ a partire da questa constatazione che qualcuno è stato indotto a decretarne la morte. (Enrico Euli, Il pacifismo è morto, e altri interventi, tra i quali il mio: Il pacifismo è sempre vivo e sempre morto.

In realtà è un “movimento che non c’è”, che diventa visibile solo durante improvvise mobilitazioni all’insegna prevalentemente dello spontaneismo. Se gli eserciti fossero organizzati in questo modo, sarebbe ben difficile per loro entrare in guerra. Invece essi operano ventiquattr’ore al giorno con un gran numero di addetti a tempo pieno (centinaia di migliaia in Italia e circa venticinque milioni nel mondo), e utilizzano risorse colossali, che da sole sarebbero sufficienti ad avviare a soluzione tutti i principali problemi dell’umanità (Nanni Salio, “Che cosa faresti con un trilione di euro all’anno?”, in: Massimo Zucchetti, a cura di, Il male invisibile, sempre più visibile, Odradek, Roma 2005). E quante sono le “divisioni” del movimento per la pace? Sebbene sia vero che le “divisioni del Papa” non esistevano, ma sono riuscite a scalzare l’impero sovietico senza colpo ferire, nella straordinaria stagione del 1989, è altrettanto vero che lo smantellamento del complesso militare-industriale-corporativo-scientifico-petrolifero richiede ben altro impegno e continuità. Nell’attuale movimento per la pace, ci sono solo “divisioni” interne, quelle che finora hanno reso impossibile la costituzione di una forza capace di trasformare in profondità l’assetto organizzativo, economico, politico culturale e militare dell’intero pianeta.

Nonviolenti di tutto il mondo unitevi

In una serie di importanti contributi, lo storico statunitense Lawrence S. Wittner sottolinea con forza e sulla base dell’evidenza storica che il movimento per la pace è riuscito a ottenere dei risultati positivi quando le sue molteplici componenti hanno saputo operare unite per un programma politico preciso e con obiettivi condivisi (How The Peace Movement Can Win, 26 aprile 2007, www.fpif.org/fpiftxt/4177, traduzione di Renato Solmi per il Centro Studi Sereno Regis, Torino http://lists.peacelink.it/pace/2007/06/msg00229.html; si veda anche: G. Lodi, Uniti e diversi, Il Mulino, Bologna 1984).

Al momento attuale il movimento è frammentato in una miriade di gruppi e associazioni, privi di un programma comune, con pochissimi mezzi a disposizione, senza un impegno preciso per dotarsi delle indispensabili risorse logistiche, e pertanto non è in grado di esercitare la necessaria pressione sull’opinione pubblica e sulle forze politiche presenti in parlamento.

Nonostante i molti inviti rivolti per superare questa situazione di disorganizzazione e di debolezza, sinora non si è riusciti in questo intento. Tuttavia, pur con queste debolezze, sono da segnalare alcuni risultati parzialmente positivi.

L’IPRI-Rete Corpi Civili di Pace (www.reteccp.org) aggrega in un’unica associazione le principali esperienze di intervento nonviolento in aree di conflitto armato e costituisce un significativo esempio dell’efficacia dell’azione nonviolenta e dell’alternativa al peacekeeping militare.

A tale proposito è significativo fare riferimento al lavoro di Dietrich Fischer, direttore della rete Transcend, il quale ha messo a confronto il costo della mediazione internazionale operata da civili, come nel caso dei CCP, con quello dell’intervento militare. (On the relative cost of mediation and military intervention, http://econpapers.repec.org/article/uwejournl/v_3A1_3Ay_3A2006_3Ai_3A2_3Ap_3A13-16.htm).

Egli ricorda che: “Negli anni ’80, il timore di una guerra nei Balcani si concentrava sulla Romania, dove 1,6 milioni di ungheresi e più di trenta milioni di persone appartenenti a altre minoranze convivevano con una popolazione di 23 milioni di romeni. Romania e Ungheria erano nemiche in entrambe le guerre mondiali ed entrambe commisero atrocità e si contesero reciprocamente alcuni territori. Timore e diffidenza avevano radici sempre più profonde. Ma Allen Kassoff e due suoi colleghi del Project on Ethnic Relations di Princeton riuscirono a far incontrare quattro rappresentanti senior del governo romeno e quattro rappresentanti delle minoranze. In due riunioni di tre giorni ciascuna in Svizzera e Romania, contribuirono al raggiungimento di un accordo che dava alla comunità ungherese il diritto di usare di nuovo la sua lingua nelle scuole e nei giornali locali, in cambio della promessa di rinunciare alla secessione. Con questo sforzo è stata evitata un’altra guerra civile come quella scoppiata nell’ex-Jugoslavia.

Per contro, le operazioni internazionali di peacekeeping per concludere una guerra in corso richiedono non giorni o settimane, ma anni. Le truppe delle Nazioni Unite stazionano a Cipro da più di 30 anni e sono tuttora necessarie; non si tratta di pochi individui, ma di decine di migliaia di soldati. 20.000 soldati delle N.U. non riuscirono a bloccare i combattimenti e i massacri in Bosnia Erzegovina. Furono inviati 60.000 soldati NATO per imporre un cessate-il-fuoco, tuttavia non si raggiunse una riconciliazione. Ciò significa che fu necessario impegnare un numero di persone circa 10.000 volte superiore rispetto a quelle impegnate in una riconciliazione, per un periodo di 100 volte più lungo. I costi per un’operazione di peacekeeping risultano pertanto di un milione di volte maggiori dei costi di un tentativo di mediazione. Anziché spendere qualche migliaio di dollari per una sala di riunione e qualche biglietto di aereo, si spendono miliardi di dollari. Peggio ancora: nel 1991 la guerra del Golfo condotta per espellere l’Iraq dal Kuwait costò 100 miliardi di dollari, senza contare le distruzioni causate. Ma la cosa più importante è che la prevenzione di una guerra, prima che questa scoppi, salva molte vite umane. La differenza tra peacekeeping una volta che la guerra è scoppiata e mediazione consiste nello spendere almeno un ordine di grandezza in più ad ogni passo.”

Se si prendessero in considerazione i costi dell’attuale guerra degli USA contro l’Iraq si arriverebbe a conclusioni ancor più allucinanti. Terry Jones ha stimato che “Gli USA hanno speso un milione di dollari per ogni morto iracheno” (They have made a killing The US has spent a million dollars for every dead Iraqi – is that what they mean by value for money?, The Guardian, Saturday January 6 2007, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/jan/06/comment.usa).

Siamo dunque di fronte a un’evidenza teorica ed empirica impressionante. Ma sappiamo anche che i cambiamenti di paradigmi non avvengono solo sulla base di decisioni razionali prese a tavolino. E’ fondamentale la pressione dal basso esercitata da gruppi, movimenti, associazioni per convincere i politici della necessità del cambiamento.

L’obiettivo della istituzione dei CCP, dentro un più ampio cambiamento strutturale del modello di difesa verso la difesa popolare nonviolenta, deve diventare l’obiettivo prioritario dei movimenti per la pace sia nel nostro paese sia su scala internazionale.

E’ inoltre da segnalare il “Comitato consultivo per la difesa civile non armata e nonviolenta” (previsto dalla legge istitutiva del Servizio Civile Nazionale) che ha il compito di avviare forme di sperimentazione di difesa non armata, primo passo di un programma di transarmo verso una difesa nonviolenta.

Anche l’azione di educazione alla pace e alla nonviolenza, centrata sulle tecniche di mediazione e trasformazione nonviolenta dei conflitti, si è andata estendendo, a partire dal programma delle Nazioni Unite per il “decennio dell’educazione alla nonviolenza” le cui linee programmatiche sono state recepite a livello ministeriale (www.lapacesifascuola.it/materiali/linee_guida.pdf).

Ma i cambiamenti più significativi richiedono un impegno economico ben diverso da quello seguito sinora. Per progettare e realizzare la transizione verso modelli di difesa e di sviluppo nonviolenti occorre “mettere mano al portafoglio”, ovvero impegnarsi in una politica che di anno in anno promuova la riconversione dell’intero settore bellico (attori, strutture e culture del complesso militare-industriale) e di ampi settori del sistema produttivo ed economico.

L’agenda di questo progetto è riassumibile sinteticamente nei seguenti punti:

1. Ridurre le spese militari con un tasso del 5% all’anno per una legislatura e utilizzare i fondi così liberati per costruire i CCP italiani, europei, delle Nazioni Unite e finanziare un programma capillare di educazione alla trasformazione nonviolenta dei conflitti dal micro al macro, dalla scuola al quartiere all’intero tessuto sociale.

2. Avviare parallelamente la trasformazione dell’attuale sistema energetico programmando la riduzione del 5% annuo dei consumi petroliferi e fossili e delle emissioni climalteranti e la sostituzione con fonti energetiche solari rinnovabili, in un più ampio quadro di efficienza energetica e di riduzione controllata dei consumi.

3. Promuovere la costruzione e la diffusione di una cultura della pace e della nonviolenza trasformando l’attuale sistema mediatico in uno strumento per “dire la verità” e fare giornalismo e informazione di pace, in stretto contatto con i centri di ricerca per la pace, come ad esempio la rete Transcend (www.transcend.org/tms).

Programma ambizioso? No, semplicemente realistico rispetto alle grandi sfide che ci attendono, prima che sia troppo tardi!

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!