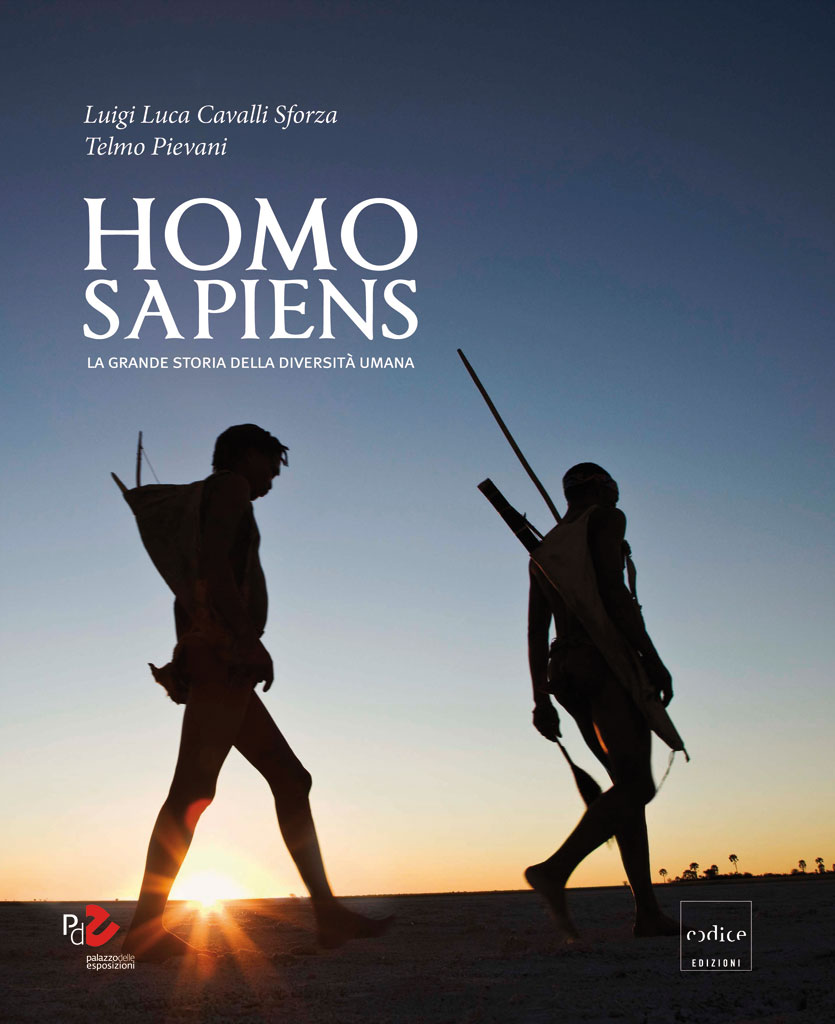

Homo Sapiens. La grande storia della diversità umana

Luigi Luca Cavalli Sforza, Telmo Pievani, Homo Sapiens. La grande storia della diversità umana, Codice Edizioni, Torino 2011.

MEDITAZIONE

Poco invero tu stimi, uomo, le cose.

Il tuo lume, il tuo letto, la tua casa

Ma che strazio sofferto fu, e per quanto

tempo dagli avi tuoi, prima che una

sorgesse, tra le belve, una capanna;

che il suono divenisse ninna-nanna

per il bimbo, parola pel compagno.

Che millenni di strazi, uomo, per una

delle piccole cose che tu prendi,

Qualunque lettore interessato alle vicende più remote della storia umana – quelle tradizionalmente chiamate, un po’ riduttivamente, preistoria – credo apprezzerà molto il volume coordinato da Luigi Luca Cavalli Sforza e Telmo Pievani che fa egregiamente il punto – spingendolo anche in avanti qua e là – riguardo a quanto ne sappiamo oggi. A questa eccellenza contribuisce anche e non poco l’eccellente apparato iconografico (questo perché il libro edito dall’Editore Codice, oltreché un’opera valida per sé costituisce il catalogo di una splendida mostra di reperti , esposta a Novara e – attenzione – visitabile fino al giorno 28 del corrente mese.

Certo, la paleoantropologia, la scienza che principalmente fa della preistoria il suo oggetto, sussidiata da altre discipline via via più agguerrite, ha fatto molta strada da quando (1868) l’abate Giacomo Zanella nei suoi versi Sopra una conchiglia fossile celebrava la comparsa dell’uomo sulla terra con accenti di chiara ispirazione creazionista:

T’avanza, t’avanza, divino straniero,

riempi la stanza che i fati ti diero.

Non sapeva, forse, il buon abate che pochi anni prima (1858), con l’Origine della specie Charles Darwin aveva dato scacco al creazionismo e alla teoria dell’uomo «divino», cioé diretta creatura di Dio, e «straniero», ossia estraneo al mondo naturale. E’ innegabile, è vero, che il genere Homo – comparso nello spread di variabilità genetica della famiglia dei Primati in un arco di tempo relativamente breve rispetto a quello trascorso tra la formazione della Terra e la nostra comparsa su di essa – si sia mostrato capace di insignorirsi di tutta la superficie del pianeta: non è questa, si argomenta, la prova che l’intero universo è stato creato e preordinato al suo successo, così come vuole il cosiddetto «principio antropico», versione aggiornata del creazionismo ottocentesco? I «fati», ovvero la Provvidenza divina, non hanno dimostrato di essere davvero dalla sua parte? La scienza, però, ammonisce sulla scarsità, e forse l’irreperibilità, di dati empirici a sostegno di questo principio; anzi, come ricorda il nostro libro, tali dati parlano piuttosto contro la tesi della «fatalità» certa del nostro successo, serbando memoria della precarietà dimostrata in una o più di quelle circostanze che i paleontologi chiamano colli di bottiglia (riduzioni drastiche si talune specie o intere cenosi causate da improvvisi cambiamenti ambientali).

E’ questa una delle parti più interessanti del libro. Purtroppo lo spazio non ci concede di sostare su essa dovendo fare almeno un cenno del tema che, anche stando al sottotitolo costituisce il filo conduttore dell’opera, vale a dire la diversità umana. E’ indubbio che di diversità umana si debba parlare perché se della specie Homo sapiens non esistono razze pure, esiste invece una quantità pressoché illimitata di ibridi. Siamo insomma tutti dei meticci e questo nel libro è detto e ripetuto, ed è bene che lo sia, perché non si dimentichino tristi storie di razzismo che hanno funestato il passato dell’Europa, un passato che, a quanto pare, purtroppo passato del tutto non è.

E sempre in tema di diversità umana è importante tener presente che sono esistite in passato specie differenti del genere Homo, convissute con Homo sapiens, la nostra specie, alcune per decine di migliaia di anni, talvolta in argomento questo ben approfondito nel libro e meritevole da parte nostra di qualche riflessione. Questi individui che appartenevano al genere Homo – e quindi erano a loro modo uomini – ma non appartenevano alla nostra specie – e quindi non erano a modo nostro degli uomini – come dovevano essere e furono considerati e trattati dai nostri antenati, come devono essere, non dico trattati, perché appartenenti a specie tutte estinte, ma considerate da noi? Quando noi parliamo di umanità, umanesimo, dignità umana possiamo considerare queste espressioni riferibili anche alle specie altre del genere Homo ora estinte?

Se noi giriamo queste domande alla genetica, noi che dalla paleoantropologia sappiamo già che questi quasi uomini sapevano fare cose intelligenti quanto i nostri antenati e nutrivano sentimenti simili ai nostri, ne riceviamo una risposta, parrebbe, inequivoca e cioé che tra i due DNA, il nostro e quello neanderthaliano, la differenza è minima: essendo addiritura identici al 99,84 percento. «Eravamo davvero cugini stretti, quasi fratelli», dice il mio libro. Sembra proprio inevitabile che si debba far posto anche a Neanderthal nella tribuna d’onore dell’orgoglio umano, e così pure alle altre specie di uomini-non uomini oggi scomparse. Il guaio è però, come si vede, che se ci si arrende alle evidenze della genetica non sai più dov’è la linea di separazione tra umanità e non.

Il pensiero va subito allo scimpanzé la scimmia che da tempo conoscevamo come la più antropomorfa delle scimmie antropomorfe. Su di essa quarant’anni fa, un gruppo di studiosi americani, scrisse un saggio, pubblicato in italiano in appendice a un volume di B. Chiarelli (Origine della socialità umana, Vallecchi, Firenze 1976), intitolato: Uno specchio per l’uomo: lo scimpanzé creerà una crisi di identità per l’Homo sapiens?e che si concludeva con queste parole: «la storia della scienza ha portato un graduale cambiamento nella concezione che l’uomo ha di sé stesso. In futuro questa concezione potrà essere modificata in base alla nuova concezione che l’uomo avrà dello scimpanzé».

Bene, quel futuro è arrivato perché la genetica ha sentenziato che il suo DNA è vicinissimo, a quello di Neanderthal e dunque al nostro, e quindi è tempo di por mano a una nuova concezione di noi stessi, che muova dal presupposto di una tendenziale identificazione di noi, Homo sapiens, con Pan-troglodytes (nome scientifico, e più dignitoso di scimpanzé) Un compito eminentemente filosofico. Ma che ne dirà Emanuele Kant quando lo informassimo che la sua norma etica più famosa è da modificare nel modo seguente: Considera pure lo scimpanzé anche come fine mai come semplice mezzo? Forse si sentirebbe franare il mondo addosso, come a noi del resto quando abbiamo letto nel libro di Cavalli Sforza e Pievani che «spesso dimentichiamo di avere una cospicua percentuale genetica in comune con la banana, con il topo, con lo scorpione,con un fungo».

Sul terreno filosofico e scientifico ci muoviamo in un mondo di macerie, ma forse è nel medesimo libro che troviamo una traccia per uscirne ed è dove cogliamo la citazione d’una frase scritta da Darwin nei suoi taccuini giovanili, nel 1837: «Siamo tutti legati in unica rete» «»

Certo è così, però ciò comporta una revisione di noi anche sul terreno etico che ci chiede di anteporre al compito nobile ma non troppo faticoso di censori del razzismo quello ben altrimenti impegnativo di attivi militanti della lotta contro lo specismo, tabe morale tutta nostra e di tutti noi.

Tema del quale per occasionale fortuna si parla in alcune pagine di questo sito e alle quali rimando.

Per accennare a un’ultima cosa, questa pertinente con il ruolo di recensore che mi compete in questa sede.

Trattasi di alcuni aspetti delle comunità paleolitiche, argomento, per la verità, toccato solo di sfuggita dal libro di Cavalli Sforza e Pievani, ma che rivestono un certo interesse anche in rapporto alla contemporaneità

Un carattere evidente delle sopraddette comunità fu quello di apparire molto coese e solidaristiche al proprio interno e molto chiuse ed ostili verso l’esterno (Georges Goriely «le comunità umane nascono chiuse dal grembo della natura»). Una ragione di questa loro ancipite caratteristiche la si può forse rintracciare nel fatto che per decine di migliaia d’anni, come s’è detto, le comunità umane della nostra specie si trovarono a convivere con comunità umane di specie diverse e quindi, verosimilmente le differenze riscontrate da una parte e dall’altra possono essere state un fattore di ripugnanza reciproca e quindi di ostirità ed aperti conflitti. Probabilmente atteggiamenti simili versi gli «altri» si sarebbero mantenuti anche quando la nostra specie rimase l’unica in campo ma la diversità ora soltanto culturale continuò a connotare negativamente hli «altri». Questo è il caso, si ricorderà, del giudizio di Aristotele sui barbari (in greco antico: balbuzienti ) chiamati tali, non che naturalmente destinati alla schiavitù non perché incapaci di parlare ma perché parlavano una lingua incomprensibile agli elleni.

Che i nazionalismi otto-novecenteschi abbiano serbato anch’essi memoria di tempi in cui straniero era sinonimo di nemico?

grazie Giuliano! sempre chiaro ed efficace