Plasticene. L’epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra

Nicola Nurra, Plasticene. L’epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra, ilSaggiatore, Milano 2022, pp. 318, € 22,00, stampato su carta FSC misto

Perfezionamento dello spreco*

*Herbert Marcuse nel 1964 usò queste parole per definire la nostra società, che vive, si comporta e consuma come se avesse a disposizione 1,7 pianeti-Terra

Non un libro sulla plastica.

Non un libro sul mare.

Ma di plastica e di mare tratta tutto il libro. Anche perché – purtroppo – il mare sembra risultare pieno di plastica e la plastica sopravvive nel mare, pare per sempre…

Non aspettatevi neanche un libro pieno di dati, numeri e tabelle terrificanti. C’è molta scienza, ma raccontata – appunto – come un racconto. I 7 capitoli sembrano altrettante sceneggiature. E difatti in più di una pagina c’è riferimento a pellicole (cosiddette “catastrofiste” che oggi, pochi anni dopo, andrebbero ribattezzate come “realiste”) che ci avevano avvertito… Come il Club di Roma nel 1972 e come anche un altro scienziato, nello stesso anno, la cui testimonianza trova spazio nelle pagine del libro presentato questa settimana, a proposito della “zuppa di plastica”:

«L’intuizione che i polimeri plastici si sarebbero prima o poi trasformati in un problema serio, in particolare per l’ambiente marino e acquatico, fu sollevata nel primissimi anni settanta da alcune ricerche pionieristiche che, col senno di poi, potremo definire quasi profetiche. Correva il 1972 quando il biologo americano Edward Carpenter del Woods Hole Oceanographic Institution […] pubblicava su science un paio di articoli molto originali, d’avanguardia, che passarono più o meno inosservati. Eppure, riletti a distanza di quasi cinquant’anni, i lavori di Carpenter suonano come un “non ditemi che non vi avevo avvisati!”», p. 85.

Pile? No. Pile? Nemmeno

E da lì (ma anche prima) parte una serie di dati, cifre, report ecc., compresi i danni del pile (“ma è tanto comodo…”, no? No). Sono lieta di avere rinunciato all’utilizzo, all’acquisto, al dono, alla diffusione del pile (come anche delle pile, cioè le batterie. Che non per caso hanno lo stesso nome, anche se le lingue sono diverse). Mi ha sempre dato fastidio toccare il pile (anche quando non sapevo nulla sui danni che provocava) … evidentemente era tutta un’intuizione: trovavo strano che non si bagnasse, che non si strizzasse, era strano che non fosse il risultato di un incrocio di fili («tessuti», appunto, come dice il nome). Il pile non è un tessuto, andrebbe venduto in negozi specializzati, non insieme ai vestiti. Un negozio specializzato in … plastica! Ecco dove.

«Tra i capi sintetici, apprezziamo del pile il fatto che sia lavabile in lavatrice, irrestringibile, ingualcibile, leggero, traspirante, economicamente accessibile e in grado di favorire l’isolamento termico. Quando, nel 1979, l’americana Malden Mills lanciò il suo prodotto di punta sul mercato con il nome di Polartec, il successo mondiale fu immediato. Il pile diventa così in breve tempo un indumento indispensabile, presente in ogni guardaroba di ogni località nella quale ci sia bisogno di far fronte a inverni rigidi. Il problema è che questo ingegnoso concentrato di polimeri plastici tra i quali poliesteri, poliammidi (PA), fibre acriliche ed elastam, una fibra di poliuretano o lycra, rilascia a ogni ciclo di lavaggio circa 700.000 microfibre di plastica nei nostri scarichi. […] provate a moltiplicare 700.000 per un certo numero di lavaggi, per il totale di capi veduti e avrete un’idea, ancora parziale, dell’impatto del quale stiamo parlando», p. 92, nel capitolo Zuppa di plastica, quasi 40 pagine di spiegazioni sull’esistenza delle famigerate «isole di plastica»

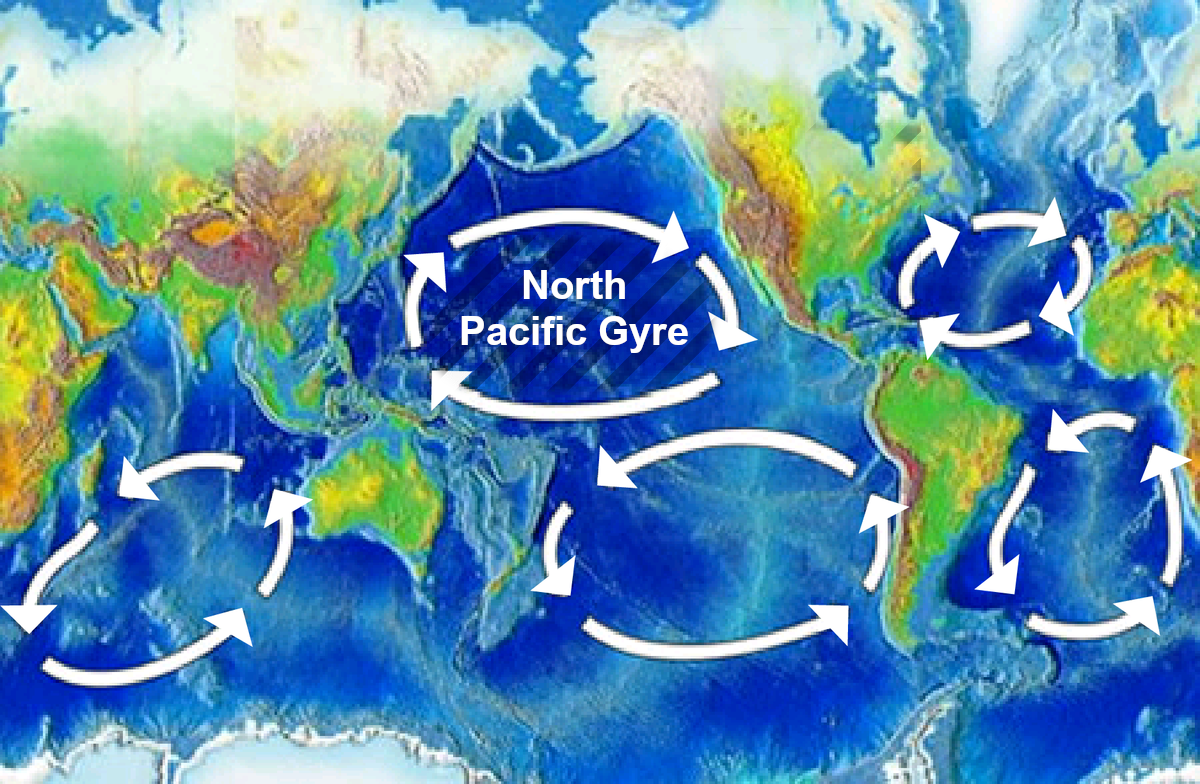

Ormai non più «solo» nel Pacifico, laggiù, lontano, N.I.M.B.Y. (Not In My Back Yard, «non nel mio cortile»), ma anche nel Mediterraneo, tra la Corsica e l’Isola d’Elba … Immagine di Fangz (talk) – Fangz created this work entirely by himself in Photoshop, using materials in the public domain., Pubblico dominio.

7 piccoli racconti

Nonostante le molte pagine senza neanche una figura, il libro è scorrevole nello sciorinare dati anche scientifici. L’autore/cantastorie insegna Biologia marina a Torino e ha anche la capacità è di raccontare i dati tramite delle storie: quella del Calanus finmarchicus (crostaceo di pochi millimetri) come di un importante indicatore dei cambiamenti climatici; quella di una regina, la piccola molecola di anidride carbonica responsabile del 73% delle emissioni totali di gas serra; la storia del famigerato scoiattolo grigio, diffusosi nelle vicinanze di Torino per la superficialità di un diplomatico; e la storia triste delle prime terre emerse cancellate per cause climatiche dalla faccia della Terra (con riferimento cinematografico alla pellicola Waterworld, altro modo di raccontare storie che insegnano); quella del Canale di Suez inaugurato sulle note dell’Aida di Verdi; la storia del fallimento del G20 a Roma, nel 2021; quella di Tuvalu, un atollo che (come Venezia tra non molto) sta affondando: il suo giovane ministro degli Esteri, Kofe, lo ha annunciato davanti alle telecamere vestito con giacca blu e cravatta ma con le gambe immerse nell’acqua del Pacifico:

«L’immagine del ministro Kofe è iconica perché mostra il fronte della crisi climatica e, allo stesso tempo, chiede al mondo un’assunzione di responsabilità, invitando ad agire in fretta. Come ha affermato l’astronauta inglese Tim Peake a Glasgow: “We don’t have time to get this wrong”, non abbiamo più tempo per sbagliare», p. 292.

A proposito di tempo, cos’è il climate clock?

Per far capire quanto sia necessario attuare contromisure appropriate, due attivisti (Gan Golan e Andrew Boyd) hanno ideato e progettato un orologio digitale che scandisce il tempo rimanente prima di incorrere in un disastro ambientale irreversibile. L’«orologio climatico» (una specie di traduzione di climate clock) è stato realizzato sulla facciata di un palazzo di Manhattan, il Metronome, a Union Square. E anche Roma ha inaugurato il suo display-segnatempo, dopo Berlino e Glasgow (dove si è tenuta l’ultima Cop26, dall’1 al 12 novembre 2021):

«L’orologio inaugurato sulla facciata del Mite [bello, come aggettivo! Ma è anche un acronimo: Ministero per la Transizione Ecologica, NdA] dialoga in contemporanea con quello già installato a Glasgow. Il tempo che questi orologi indicano è il tempo che abbiamo per agire e che possiamo invertire», ha ricordato il ministro Cingolani, aggiungendo: «La transizione ecologica è lo strumento principale per spostare queste lancette, liberandoci di questa spada di Damocle rappresentata dai cambiamenti climatici. L’ora che segna è, quindi, l’ora della volontà».

E invece l’overshoot day? (Uffa, ‘sto inglese!)

L’overshoot day globale – la data in cui l’umanità avrà terminato le risorse naturali a sua disposizione per il 2022 e comincerà a consumare in debito (o meglio, a consumare più di quanto il nostro pianeta sia in grado di offrirci senza essere sovra-sfruttato) – quest’anno cadrà il 28 luglio. Un giorno prima rispetto allo scorso anno. La data è stata resa nota dal Global Footprint Network un istituto indipendente fondato nel 2003 con lo scopo di calcolare l’impronta ecologica dell’essere umano. Il Network ha calcolato che l’umanità nella sua interezza vive e consuma come se avesse a disposizione 1,75 Terre. Un modo di sfruttare la Terra e i suoi beni che – chiaramente – è del tutto insostenibile sul medio periodo.

Quest’anno l’Italia ha esaurito le risorse il 15 maggio, un paio di giorni dopo rispetto all’anno scorso. L’Italia, secondo i calcoli del National Footprint and Biocapacity Accounts, avrebbe bisogno di 2,7 Terre rispetto a 5,1 degli Stati Uniti, 4,5 dell’Australia e 3,4 della Russia mentre secondo un altro calcolo l’Italia avrebbe bisogno di 5,3 Italie per soddisfare la domanda di natura dei propri residenti, piazzandosi solo al secondo posto dopo il Giappone con 7,9. Al terzo posto la Svizzera con 4,4. Si può calcolare la propria impronta per esempio con l’aiuto di www.carbonfootprint.com. Altri dati per pagine e pagine, a partire dal capitolo 7, a p. 259, Not so good news, non proprio buone notizie. I calcoli dell’impronta di carbonio hanno permesso di sapere che un americano medio “produce” in 50 ore tanta CO2 quanta un nigeriano in un intero anno!:

«Le “periferie” della Terra vivono il global change come un’esperienza quotidiana. Distanti dai riflettori dei media e nella completa inconsapevolezza del resto del mondo, sperimentano il significato più drammatico della catastrofe climatica», p. 213.

«La Terra è il laboratorio di global change più dinamico dell’universo conosciuto. […] il global change ha assunto un’esclusiva connotazione negativa da quando un primate anomalo e dall’elegante andatura eretta si è reso protagonista del cambiamento. Unica specie sopravvissuta del suo genere, l’Homo sapiens sapiens è responsabile dell’irreversibilità di processi innescati dalla rivoluzione industriale, che rischiano di trasformare il pianeta in un luogo non più abitabile […]. Percettibili a malapena nel quotidiano, le dinamiche del cambiamento si nutrono del nostro spregiudicato stile di vita, dell’uso improprio delle risorse, della cattiva pianificazione, dell’iniqua redistribuzione delle ricchezze, degli errori di valutazione e delle scellerate decisioni del genere umano», pp. 12-13.

«[…] tra i numerosi fenomeni naturali accelerati dalla pressione antropica sul clima, quello dello scioglimento della calotta antartica è il primo che dovremmo evitare a tutti i costi. Se non dovessimo riuscirci il livello del mare si innalzerebbe di oltre 58 metri e, a quel punto, potremmo davvero dire addio all’epoca degli umani e al periodo che per sempre avrà segnato il loro temporaneo passaggio sul pianeta: il Plasticene», p. 295.

L’ultimo dei Mohicani? No, l’ultimo dei moniti

Tra pareri di scienziati, punti di vista di attivisti e ringraziamenti, ho scelto alcune righe di «moniti», di ultimatum su cui riflettere:

«Secondo Albert Einstein, “non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha generato”. Per affrontare i problemi che noi stessi abbiamo generato, dovremmo osservare e ascoltare il pianeta in modo differente.

In discussione non c’è solo la sopravvivenza di qualche specie rara, la scomparsa di ecosistemi isolati, la perdita della comunità vegetale o animale in luoghi inaccessibili. In gioco c’è il nostro stesso benessere, la nostra quotidianità, la necessità di garantirci un ruolo e degli spazi nel futuro di questo pianeta.

Plasticene raccoglie sette narrazioni che parlano di questo: testimonianze di scienziati, esperienze personali e prove certe di processi che appaiono irreversibili e che si amplificano nell’idrosfera. Proprio quel mondo fatto d’acqua nei suoi tre stati di aggregazione – liquido, solido e gassoso – è, infatti, ciò che ha trasformato un piccolo e insignificante corpo celeste nel pianeta unico e prezioso che chiamiamo Terra», Premessa, p. 15

Non fa solo caldo!

In questi giorni di grande caldo – anche un po’ amplificato dai media [1]– prima di lamentarci (e accendere il condizionatore a palla, così il caldo aumenta ancora di più, fuori!) dovremmo cercare di pensare che non fa solo caldo, ma che da 50 anni a questa parte:

«i rischi meteorologici, climatici e acquatici hanno rappresentato il 50% di tutti i disastri, il 45% dei decessi e il 74% delle intere perdite economiche segnalate a livello globale», p. 278.

Infine, questi alcuni dei ringraziamenti dell’autore:

«[…] grazie a tutti coloro che si sentono ospiti di questo pianeta e mai i legittimi proprietari».

Nota

[1] «[…] infodemia, una forma cronica di malessere nel quale l’individuo non riesce a distinguere la verità scientifica dalla manipolazione dell’informazione, che si trasforma in un’ingannevole verità alternativa quanto maggiore è la sua credibilità», p. 218.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!