Vie islamiche alla nonviolenza

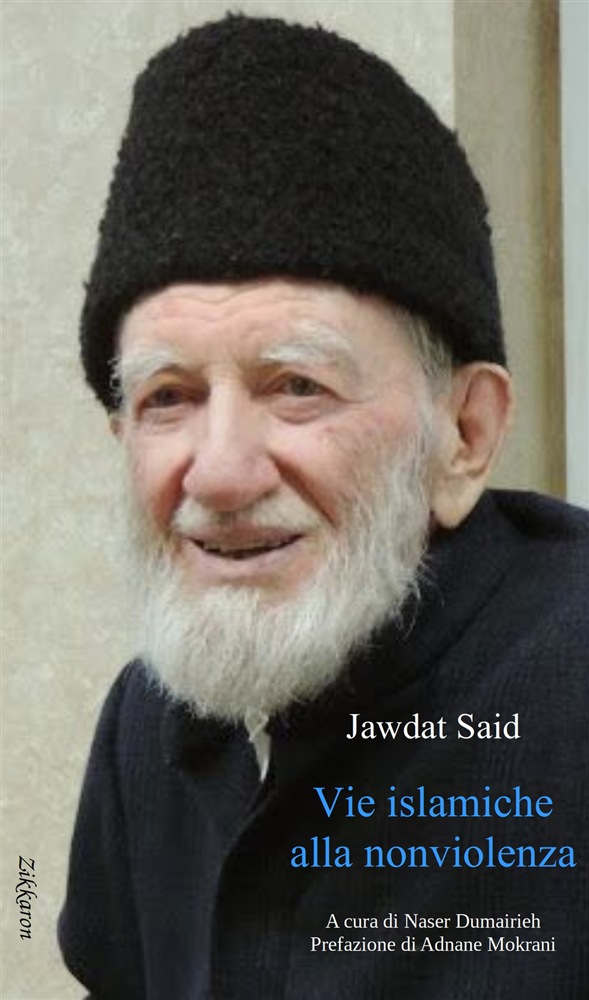

Jawdat Said, Vie islamiche alla nonviolenza, Zikkaron, Marzabotto (BO), pp. 152, € 15,00, Prefazione di Adnane Mokrani

Si conoscono di più le violenze riferite all’islamismo che l’Islam come tale. Questo libro, molto chiaro tra altri che diremo, mostra la nonviolenza propria dell’islam, mentre noi conosciamo di più quella delle altre grandi religioni e culture. L’autore, Jawdat Said, nato nel 1931, è siriano. Ha studiato in Egitto e in Arabia Saudita. È fervente musulmano, intellettuale impegnato, persuaso nonviolento, critico delle idee prevalenti nei popoli musulmani, arrestato più volte e impedito di insegnare. Dal 2013 è rifugiato a Istanbul.

Il curatore Naser Dumairieh, siriano, laureato in filosofia islamica a Damasco, ha acquisito un master in studi cristiani sull’ermeneutica biblica all’Università Gregoriana di Roma, è ricercatore universitario a Montreal. Il prefatore Adnane Mokrani, teologo musulmano tunisino, vive in Italia, insegna alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e al Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica, è autore di Leggere il Corano a Roma (2010).

Nella Prefazione, Adnane Mokrani mostra vari aspetti dell’opposizione dell’Islam ad ogni violenza (pp. VII-XIV). Pur senza dimenticare le tradizioni guerresche, presenti nella tradizione islamica, come in altre tradizioni, compresa quella cristiana, egli ricorda le figure di Abdul Ghaffar Khan, il “Gandhi musulmano” che precedette Gandhi con la propria azione nonviolenta, e di Ramin Jahanbegloo, filosofo della nonviolenza a Harward. Tra i discepoli musulmani di Gandhi c’è anche Maulana Abul Kalam Azad, che, come Said, fonda la nonviolenza nel cuore del pensiero religioso islamico. Questi pensatori musulmani, più che in uno stato per i musulmani, vedevano nello stato laico la maggiore garanzia di uguaglianza e giustizia. Jawdat Said non fece azione politica, come Gandhi, ma l’onda verde in Iran nel 2009 e la Primavera araba del 2011 provarono che la nonviolenza è presente nei movimenti popolari, ed è temuta dai dittatori più delle azioni violente che giustificano la repressione.

Introduzione

In un’ampia Introduzione (pp. XV- LIII), Naser Dumairieh, studioso di islamismo e cristianesimo, spiega bene, sul problema della guerra, la differenza tra il periodo meccano e quello medinese di Mohammed. Alla Mecca egli vietò ai musulmani persino l’autodifesa, quando erano perseguitati e torturati, ordinando pazienza e sopportazione. A Medina nacque il primo stato islamico territoriale, includente musulmani, politeisti, ebrei, con una legge che salvaguardava i diritti di ogni gruppo. La fondazione dello stato implica anche l’uso della forza per la sicurezza pubblica e la difesa da continui attacchi esterni. A Medina troviamo il primo versetto del Corano, 22,39-40, che autorizza l’uso della forza per difendersi. Il jihad non è più soltanto lo sforzo personale per la fedeltà religiosa, ma diventa anche il combattimento politico, la guerra. La giustificazione di questo combattimento dipende da precise condizioni: quando la gente viene uccisa, o viene cacciata dalle sue case, a causa della propria fede. E si combatte contro chi vuole costringere a cambiare idee o religione, contro l’oppressore. A me pare che, a Medina, le condizioni per giustificare la guerra statale (non privata) siano sostanzialmente quelle che, nell’occidente cristiano, costituirono la teoria della “guerra giusta”, diritto riconosciuto anche agli stati cristiani, e messo in discussione solo oggi, nei piani più avanzati della riflessione morale. Nelle regole di Medina, in caso di vittoria non è lecito costringere il vinto a diventare musulmano, anzi egli ha diritto a restare nella sua fede. Persino l’idolatra deve essere protetto e accompagnato. È ordinato di com-battere, non di uccidere: com-battente è chi si difende, mentre chi aggredisce è chiamato uccisore. È ordinato di difendere la libertà di credo e di pensiero, non di imporre un’idea. Non sono vero jihad le lotte interne tra l’imam ‘Ali e i khawarij, estremisti fanatici che non rispettano il principio della non-costrizione. Non si trova nel linguaggio islamico l’espressione “guerra santa”, coniata in occidente per le guerre di religione.

Dumairieh sottolinea, nello sviluppo del pensiero di Said, la “morte della guerra”, arrivata alla distruttività totale: «Le armi non difendono: esse sono come i feticci che venivano adorati prima dell’avvento dell’Islam». L’alternativa alla violenza è la conoscenza. Said chiarisce anche il punto dell’uccisione dell’apostata: Mohammed non impedì il ritorno alla Mecca di quelli che volevano abbandonare l’Islam. Il detto «chi cambia la sua religione uccidetelo» per Said riguarda un caso specifico, perché il principio generale è la “non-costrizione”. Le guerre della riddah, dell’apostasia, per la maggior parte degli storici sono guerre politiche di difesa e non guerre di religione.

Importante per Said è pure la distinzione tra la devozione e i modi giusti per esercitarla: «Questa è la tragedia di molti giovani devoti e fanatici che non hanno compreso la direzione giusta in cui impiegare questa devozione». È chiaro il riferimento a quei musulmani che noi in Europa chiamiamo “radicalizzati” e che compiono violenze nel nome di Allah, come i khawarij di altri tempi. Il fanatico è come una madre che ama molto il suo bambino, ma è ignorante sui modi di allevarlo e curarlo, e finisce per fare il suo male.

Il pensiero di Jawdat Said

Jawdat Said, fin dal suo primo libro in Egitto, nel 1965, insegna La dottrina del primo figlio di Adamo, Abele, che dice a Caino:«E se tu stenderai la mano contro di me per uccidermi, io non stenderò la mano su di te per ucciderti, perché temo Dio, il Signore dei mondi» (Corano 5,28). Il libro incontra reazioni contrarie. Gli appelli alla nonviolenza risultavano incomprensibili presso i musulmani. In quel racconto simbolico di Abele, Said vede l’evoluzione dell’uomo alla consapevolezza, che trova anche in Socrate e nella Bibbia. Così fanno anche tutti i profeti, e noi vogliamo seguirne l’esempio. Gli inviati di Dio hanno pazienza e non rispondono alle offese (Corano 14,9-13). (pp. 3-16).

Chi segue la dottrina di Abele non vuole avere altra colpa che di aver detto: «Il nostro Signore è Dio». Said intende per jihad «l’impiego della forza armata da parte di un regime islamico arrivato al potere con il consenso del popolo, poiché questo è un compito del governo e non dei singoli individui o dei gruppi». «Il jihad si compie contro chi spinge gli altri ad abbandonare il proprio credo e le proprie case con la forza armata». «Lo scopo del jihad non è diffondere l’Islam, bensì impedire l’ingiustizia, e per questo il jihad serve a proteggere il dissidente, ossia a creare un clima di libertà di pensiero senza coercizione. Il jihad è contro l’oppressore, anche se fosse musulmano (….), perché l’oppressore diffonde la discordia [la fitnah, il conflitto interno alla comunità], e “la discordia è peggiore dell’uccisione”(Corano 2,191)» .

Il jihad, quindi, ha delle condizioni di cui i musulmani «hanno cominciato ad essere consapevoli», anche se continuano conflitti sulla loro definizione. I limiti del jihad sono fortemente ristretti dal principio coranico «Non vi è costrizione nella religione» (2,265). Ma, mentre molti popoli sono arrivati a questo principio, «i musulmani non vi sono ancora arrivati», lamenta Said, anche perché sono governati da tiranni (tawaghit) con la costrizione, dalla quale nessuno si sforza di liberare le persone. «La religione non si ordina con la forza dei muscoli o delle armi, o con la distruzione, bensì con la forza delle idee e con la rettitudine, aiutando gli altri a liberarsi dall’ingiustizia e dalla costrizione», scriveva Said nel 2000. (pp. 17-22)

La violenza da abbandonare non è solo quella fisica: è la violenza dei cuori. Lo promette il Corano (7,43; 59,10), con parole simili al profeta ebraico Ezechiele. I sufi e i devoti curano i cuori e sanno che Dio accetta il meglio di ciascuno «senza tenere conto delle loro cattive azioni» (Corano 46,16).

«La violenza è una sconfitta ideologica basata sull’idea di uccidere il malato anziché guarirlo». Non basta volere il giusto, bisogna anche conoscere i mezzi, altrimenti si ha la «devozione senza senno». Il problema islamico (nella componente salafita come in quella nazionalista) è di questo tipo. «Sono tutti devoti alla loro comunità, ma nutro forti sospetti sulle loro idee, condanno i loro metodi e mi oppongo al modo con cui alcuni di loro considerano gli altri». Non accettano la sfida ideologica perché non hanno fiducia nelle loro idee. «Perché temono l’arena delle idee e ricorrono a quella dei corpi? Perché praticano la costrizione nella religione?». «Chi è sconfitto ideologicamente ricorre alla battaglia corporale». «Dobbiamo pazientare nella battaglia ideologica». (pp. 22-27).

«Io sento una pace sublime e posso affrontare il mondo intero nel modo in cui hanno fatto i profeti, ossia solo con la parola uguaglianza, la parola giustizia e la parola timore di Dio», scrive Said. Per questo egli chiede a tutti i sostenitori dei diritti umani di collaborare per abolire il diritto di veto (dei vincitori della guerra nel 1945) nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, scandalo nella modernità, ostacolo alla crescita del mondo, contrario all’umanità.

Il metodo della nonviolenza ha molti vantaggi, che Said esamina in 8 punti. I suoi benefici si estendono a tutti i contendenti, sono collettivi: chi aderisce al dialogo, «non si sentirà sconfitto o obbligato, ma percepirà il dolce rivelarsi della verità e il sottomettersi ad essa senza coercizione; chi vince non sentirà di aver vinto con l’imposizione della forza». La via nonviolenta «elimina la mortificazione di chi cambia opinione e la presunzione di chi invita alla verità». «Noi chiediamo di scendere nel campo della lotta ideologica nella quale, per natura sua, chi vince non è chi detiene più armi». «Noi non vogliamo fare altro che annunciare il messaggio dell’Islam. Perché allora aiutiamo i nemici di quella religione facendo cose che suscitano la loro ostilità nei nostri confronti?» (pp. 27-35).

La diversità è importante. «Proteggendo la diversità e mettendo in relazione le persone si libera la verità». «Come facciamo a rendere unanime la parola dei musulmani? Essi pensano che l’unità si realizzi solo eliminando le idee considerate false o sbagliate», invece «l’errore si elimina mostrando ciò che è giusto e con questo metodo salvo me stesso e salvo la mia storia». «Credo che dobbiamo accettare dagli altri ciò che di meglio hanno fatto, al di là delle loro azioni cattive, poiché noi siamo predicatori e non giudici o poliziotti». Said chiede di creare nuove relazioni, alternative alle vecchie relazioni. «L’alternativa che propongo è: non vi è costrizione nella religione», né nella dottrina né nella politica. Lasciamo che le idee sbagliate «muoiano di morte naturale». «L’errore ha il diritto di vivere; se non gli do il diritto di vivere, nemmeno io avrò lo stesso diritto. Questo è fondamentale». Ibn’Arabi (Murcia 1165 – Damasco 1240) ha scoperto di poter convivere nell’amore nonostante la diversità di religione, di dottrina e di politica. E anch’io – dice Said – ho percepito questo. «Chissà chi trarrà beneficio dal mio appello all’amore per il bene di tutte le dottrine e le religioni, e perfino degli atei! Quello che chiedo loro è solo di ripudiare la violenza, di lasciare agli esseri umani il diritto di scegliere l’orientamento che desiderano, anziché uccidersi tra loro» (pp. 35-40).

Bastino queste citazioni dirette a mostrare il valore di questo pensatore militante. Mi pare che egli intenda la nonviolenza anzitutto come dialogo, ascolto, rispetto. In altri paragrafi del suo scritto principale espone il concetto di giustizia come uguaglianza perché siamo davanti a Dio e «non prendiamo alcun padrone che non sia Dio» (Corano 3,64). Si legge l’universale regola d’oro nelle parole di Said: «Ti conferisco lo stesso diritto che prendo per me stesso e vieto a te ciò che vieto a me stesso» (p. 42). Continua con altri cenni critici verso modi di vivere presenti tra i musulmani. «Una regola fondamentale è che il cambiamento inizia da se stessi, dal voler cambiare se stessi e non l’altro». Qui Said parla come Gandhi. «Tu non risolverai il problema se non amerai colui che diverge da te». «Possiamo amare il nemico, ossia chi è colpito dalla malattia, pur odiando la malattia». «Gesù, su di lui la pace, non aveva chiesto l’impossibile quando disse: “Amate i vostri nemici” (Matteo 5,44) e così il Corano quando disse: “Ecco, voi li amate ma essi non vi amano” (3,119)» (pp.46-49).

In un articolo recentissimo, dell’agosto di quest’anno 2017 Jawdat Said vede, nella risposta di Dio agli angeli che prevedono la violenza dell’uomo, in un bel testo coranico (2,30), la “morte della guerra”. Oggi la guerra non serve più a risolvere i conflitti. Sembra di sentire Giovanni XXIII nella Pacem in terris. Con l’inviare uomini in guerra ad uccidersi tra loro si compiono barbari sacrifici umani offerti agli idoli del potere, da politici stolti e malvagi, e dal cinismo dei produttori di armi. Di questa malattia è malato anche il mondo islamico. Il mito della forza impedisce le soluzioni. C’è bisogno di conoscenza per uscire da un “tempo abrogato”, dalla ignoranza sulla natura e sulla società. Rettitudine e democrazia, scuole, istruzione, scienza e religione, sono necessarie. Democrazia è fare ricorso alla persuasione anziché alla coercizione, rinunciare alla violenza e affidarsi alle urne elettorali. Tutti coloro che detengono la bomba atomica sono contro l’umanità, e così quelli che bramano di ottenerla. La ricetta concreta per il capovolgimento sociale tramite la conoscenza è «la regola della disobbedienza e dell’insubordinazione quando ci viene ordinato qualcosa contrario alle leggi dell’universo e dell’uomo». Ecco, Said vede bene che la coraggiosa non-collaborazione al male è la prima regola della nonviolenza. E di nuovo condanna il diritto di veto delle potenze, perché nessuno è al di sopra della legge. Il principio coranico dell’unicità di Dio fonda l’eguaglianza umana, e la nullità degli idoli di potenza. «Oh voi altri, oh mondo, oh esseri umani: Dio non vuole sacrifici, Dio è clemente e misericordioso»” (pp. 51-64).

Un’appendice di Naser Dumairieh illustra il ruolo di Said nella rivoluzione siriana del 2011, sostenitore delle forme nonviolente, per elezioni democratiche, per il pluralismo e l’uguaglianza. Non c’è costrizione nella religione, chi vuole creda e chi non vuole non creda – dice Dio agli uomini – perciò non vi sia costrizione neanche nella politica e nella società.

In uno scritto del 2003 (qui pp. 69-84), Said stesso ricapitola il suo lavoro educativo, la sua fiducia nel bene e nella ragione, nell’umanità guidata da Dio (con qualche ingenuità sulla storia recente, a dire il vero), la sua speranza impegnata nella evoluzione morale umana, sempre attento a criticare i ritardi e a promuovere la consapevolezza dei popoli musulmani. Vediamo che Jawdat Said sa difendere l’Islam dal pregiudizio che lo condanna come religione fanatica e violenta (a qualcuno sembrerà che faccia troppa apologia, ma la sua lettura dell’Islam è positiva), però nello stesso tempo denuncia e critica liberamente il ritardo dei popoli musulmani e delle politiche dei loro paesi nel conoscere e applicare i principi pacifici dell’Islam.

Islam e nonviolenza

Questo bel libro di Jawdat Said viene ad arricchire una serie di pubblicazioni (indicate, per esempio, in www.transcend.orgwww.transcend.org) che, specialmente dal 2015, di fronte alle violenze dell’Isis/Daesh, spettacolarizzate dai media più di ogni altra guerra, distinguono tra Islam religioso, civile, anche nonviolento, e l’abuso che ne viene fatto per giustificare feroci lotte di potere. Chi studia la nonviolenza non si stupisce di incontrare cultura e prassi nonviolenta nell’Islam. L’informazione grossolana fa vedere solo il terrorismo, ma nelle bibliografie ragionate (http://enricopeyretti.blogspot.it/http://enricopeyretti.blogspot.it/ Difesa senza guerra. Bibliografia storica delle lotte nonviolente) si trova la storia esemplare di Badshah Khan, il Gandhi musulmano, si incontra il libro di Chaiwat Satha-Anand, Islam e nonviolenza, come pure il fascicolo Les dossiers de Non-violence Politique, n. 2, che illustra numerosi casi storici di lotte nonviolente, tra cui anche Iran 1978-79. Questo fascicolo è tradotto nei Quaderni della DPN, col titolo Resistenze civili: le lezioni della storia. Nel volume di D. Morrison, Ph. Taylor, Sh. Ramachandaran, Media, guerre e pace, troviamo vari altri casi storici, tra cui il caso Iran, sul quale ha scritto pure Ryszard Kapuscinski Sha in Shah. Sul tema Islam, pace, nonviolenza ho raccolto del materiale in tre capitoli (da p. 124 a 135) nel mio La politica è pace (ed. Cittadella, Assisi 1998). Segnalo anche Ramin Jahanbegloo, Leggere Gandhi a Teheran, e Mahmoud Mohamed Taha (1909 o 1911- 1985), Il secondo messaggio dell’Islam, e vari altri.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!