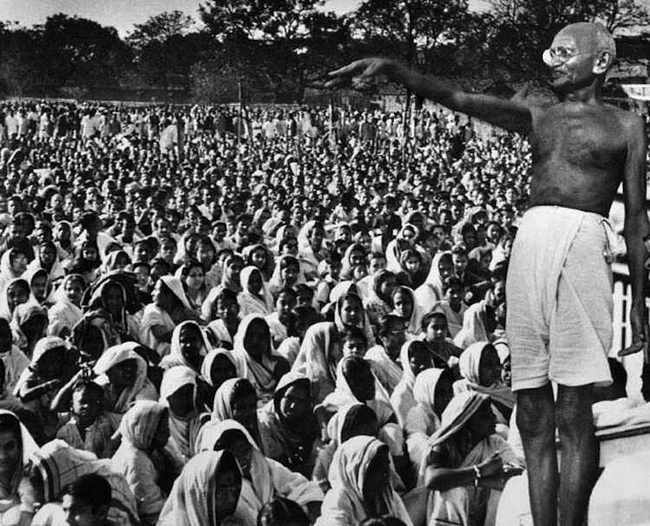

Gandhi dalla storia alla leggenda

Francesco Comina intervista Giuliano Pontara

Il 30 gennaio di settant’anni si è spenta la grande anima di Gandhi.

L’unico uomo che è riuscito, finora, a fronteggiare e vincere una guerra attraverso la più pura dottrina della nonviolenza, aveva da poco concluso uno dei suoi digiuni epici. Ai ministri che andavano al suo capezzale aveva detto: “Cesserò il digiuno quando vedrò realizzata la riconciliazione di tutte le comunità, senza alcuna pressione esterna ma grazie ad un risveglio del senso del dovere”. L’India cedette ancora una volta davanti alla saggezza di un graande padre, e pagò un debito dovuto al Pakistan allentando la tensione. Pochi giorni dopo, il 30 gennaio del 1948, il Mahatma stava recandosi alla sua consueta preghiera serale nel giardino adiacente alla Birla House. Improvvisamente saltò fuori Godse, un fondamentalista indù che gli sparò addosso tre colpi di pistola. Gandhi cadde a terra mormorando il nome di Dio: “Hi Ràma”.

Il mondo intero si fermò davanti al corpo filiforme di quel piccolo-grande uomo esanime. Le ceneri vennero sparse nel Gange il 12 febbraio.

Gandhi passò dalla storia alla leggenda.

Giuliano Pontara – trentino di origini ma da oltre cinquant’anni cittadino svedese e professore emerito all’Università di Stoccolma – è lo studioso che più di tutti in Europa ha indagato la vita e il pensiero di Gandhi curando per Einaudi uno dei libri più importanti: Teoria e pratica della nonviolenza. Ultimamente ha pubblicato un altro importante libro sulle sfide del pacifismo: “Quale pace?” (Mimesis Edizione).

Venti ore prima del suo assassinio Gandhi aveva detto: “Se qualcuno dovesse porre fine alla vita trapassandomi con una pallottola e io ricevendola esalassi l’ultimo respiro invocando solo il nome di Dio, solo allora giustificherei la mia pretesa”. Quale era la pretesa di Gandhi?

Gandhi fu assassinato il 30 gennaio 1948 con tre colpi di pistola (una Beretta di fabbricazione italiana) sparatigli a bruciapelo da un nazionalista membro di un’organizzazione indù di estrema destra; si accasciò al suolo invocando il nome di Dio: “H? R?ma”.

La “pretesa” di Gandhi – io credo – era la maggiore possibile realizzazione della propria umanità attraverso quella che egli chiamava la “ricerca della Verità“ (con la V maiuscola), o in un’altra delle sue formulazioni, la “realizzazione dei Dio che è in noi.” Lo chiamasse Verità, Dio, Allah, Khrisna, R?ma, la ricerca della “Verità-Dio”, per Gandhi, è un processo di graduale autorealizzazione attraverso una sempre più ampia identificazione con quella che, con un’altra formula, egli caratterizzava come “unità di tutto il vivente”, altre volte “unità di tutto ciò che esiste”. Questo comporta astenersi il più possibile dal danneggiare altri esseri, secondo l’antica dottrina dell’ahimsa, un termine che Gandhi traduceva in inglese con il termine “nonviolence” (nonviolenza) “Soltanto abbandonando la forza fisica e sviluppando a livello di coscienza quella nonviolenza che è in ciascuno di noi” – sosteneva Gandhi – è possibile realizzare pienamente la propria umanità.

Gandhi sperimenta, anche con la sofferenza personale, una rivoluzione sociale, politica e culturale. Capovolge l’ordine del mondo per cui la risposta all’offesa subita presuppone l’uso della forza. Il contrario del mito occidentale (ma non solo) per cui “se tu mi fai questo io ti uccido”. Egli ribalta tutto facendo leva sul principio di responsabilità: “Se tu fai questo, se ti comporti così, sono io che muoio”. Una lezione di grande attualità.

Il maggior contributo – sia pratico sia teorico – di Gandhi è la strategia di gestione e trasformazione dei conflitti imperniata sulla continua ricerca di ”tecniche della nonviolenza”, metodi incruenti e costruttivi atti a bloccare i meccanismi della polarizzazione, sfiducia, odio, brutalizzazione, connaturati alla guerra, al terrorismo, in primo luogo quello massiccio inerente a ogni guerra. Una delle componenti essenziali di tale strategia – che egli spesso caratterizza come “nonviolenza del forte” – è la capacità di autosacrificio, se necessario quello della propria vita: la nonviolenza del forte “non può essere praticata da chi ha paura di soffrire”. La disposizione a sacrificarsi per una causa che si è convinti essere giusta è necessaria in ogni lotta, sia essa violenta o nonviolenta. Ma nella nonviolenza gandhiana ”soffrire nella propria persona costituisce l’alternativa alla violenza contro il prossimo”.

Oggi viviamo in un sistema che è strutturalmente violento. Non c’è solo la violenza distruttiva espressa dal botta e risposta di Kim On e Trump su chi ha il bottone atomico più grosso, ma c’è un sistema economico e tecnoscientifico che produce ogni giorno violenza. Che cosa può dire Gandhi in questo contesto?

Gandhi aveva visto bene – anche come vittima del colonialismo imperialista – il nesso stretto tra la crescente globalizzazione della violenza e le strutture connesse con l’industrialismo sfrenato e il capitalismo rapace che creano nuove forme di schiavitù, sfruttamento, fame, miseria, morti precoci e disuguaglianze enormi tra quelli che hanno sempre di più e quelli che hanno sempre di meno. Riteneva che “l’accumulazione del capitale in mani private è impossibile senza l’impiego di mezzi violenti”, e rifiutava quell’economia e quella scienza economica che “permette al forte di ammassare ricchezze a spese del debole”.

Propugnava la realizzazione di una “società del benessere di tutti” attraverso una radicale redistribuzione delle risorse economiche e il controllo democratico sui grandi mezzi di produzione e distribuzione di esse; una società democratica e decentralizzata, fondata sulla cooperazione e la solidarietà, sul risparmio invece che sullo spreco, su scambi commerciali equi invece che su un mercato deregolato che elimina chi non ha potere contrattuale; una società in cui la proprietà è vista come “amministrazione fiduciaria” e, più in generale, le risorse del pianeta sono considerate un bene comune di cui ogni generazione può legittimamente usare, a patto che ne rimangano in misura sufficiente e altrettanto buone per le generazioni successive. Insomma, un’alternativa nonviolenta al sistema degli apartheid locali, che congiuntamente vanno a costituire l’attuale apartheid globale. Famoso è il suo detto che nel mondo “vi è abbastanza per soddisfare i bisogni di ognuno, ma non a sufficienza per saziare l’ingordigia di chicchessia”.

Danilo Dolci, il Gandhi italiano, aveva capito in largo anticipo l’effetto che i media (oggi i social network) avrebbero provocato per l’armonia sociale e per lo sviluppo organico della coscienza, soprattutto dei giovani, divenuti strumento inerti e passivi della trasmissione e del consumo. Nei giorni scorsi alcuni cervelli della Silicon Valley che hanno lavorato attorno ai social-media sono usciti allo scoperto lanciando un allarme inquietante: “Abbiamo rovinato generazioni, stiamo violentando il mondo”. Gandhi insisteva sulla esperienza, sulla pratica. Sembra un messaggio lontano…

Gandhi insistette sempre sullo spirito critico, sulla ricerca della verità per argomenti e esperimenti, nella coscienza che possiamo sbagliare, che quelle che si ritengono buone ragioni a sostegno delle proprie convinzioni, possono dimostrarsi, a un più attento esame critico, non valide. Aveva titolato la sua autobiografia “Storia dei miei esperimenti con la verità”. Scriveva che si “potrà avere fede nei principi che io propongo, ma le conclusioni che deduco da certi fatti non possono essere materia di fede”; “la fede – insisteva – non ha posto in cose che possono essere colte dalla ragione”. Da quest’uomo politico viene una lezione di grande onestà intellettuale. Rispettoso dell’autonomia della persona, era un nemico acerrimo della manipolazione delle coscienze, e un duro critico del fanatismo dogmatico, fondamentalista, impervio al dubbio, dell’elitismo di chi si proclama l’unico depositario di una verità rivelata. Incoraggiava la coesistenza pacifica e costruttiva tra religioni, etnie e culture diverse: “Non voglio – scriveva – che la mia casa sia recintata da ogni lato e le mie finestre murate. Voglio che le culture di tutti i paesi si aggirino intorno a casa mia il più liberamente possibile.”

L’Europa è avvolta da un orizzonte tetro, che riproietta la polarizzazione estremistica e riattualizza il monito di Brecht: “Attenzione il ventre è ancora fecondo…” Sembrava avesse vinto Gandhi quando festeggiammo la caduta del muro e l’avvio di una nuova stagione di unità. E’ durata poco la speranza. La guerra è tonata di moda, la crisi economica, la dispersione, la fobia dello straniero, il populismo, la demagogia, la chiusura delle frontiere… Questo tempo segna il fallimento di Gandhi?

In certo senso si può parlare di un “fallimento” rispetto agli obiettivi e ideali per cui Gandhi spese la sua vita. L’India di oggi certamente non è la “società del benessere di tutti” che Gandhi propugnava. La società indiana è divisa da profonde disuguaglianze economiche e sociali. È al potere il partito BJP (Bharatiya Janata Party), un partito induista nazionalista che pesca sempre più voti tra i gruppi induisti di estrema destra, discendenti del movimento ultranazionalista indù cui apparteneva l’assassino di Gandhi. Lo stato indiano è una potenza nucleare ed è al primo posto nella lista dei maggiori importatori di armi convenzionali.

I populismi neo-nazionalisti e xenofobi in crescita in varie parti del mondo, così come la glorificazione della guerra (“umanitaria”, “etica”) e l’escalation della corsa agli armamenti di distruzione apocalittica, sono tutti fenomeni strettamente connessi con una componente essenziale dell’ideologia nazista: una visione del mondo come teatro di una spietata lotta legibus soluta per il dominio assoluto in cui l’unico “diritto” è quello del vincitore. Di fronte alle nuove barbarie, il messaggio gandhiano di nonviolenza politica e di politica della nonviolenza è più attuale che mai: è necessario uscire dalla escalation della barbarie con mezzi immuni dall’ulteriore contagio di essa. Dopo i massacri della seconda guerra mondale, suggellati dalle stragi causate dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, Gandhi disse che “a meno che il mondo accetti la nonviolenza, esso andrà sicuramente incontro al suicidio.”

70 anni dopo esistono scuole gandhiane? Ci sono degli eredi? Ci sono ancora gli idealisti pratici? O tutto è finito?

Gandhi non ambiva a creare “scuole gandhiane”. Diceva che ”non esiste qualcosa come il gandhismo”, e si pronunciò molte volte contro ogni pietrificazione dogmatica di quella che per lui era una ricerca-azione sempre aperta: ”Il gandhismo, se non è altro che un nome diverso per una qualche forma di settarismo, merita di essere distrutto”; ma aveva una profonda convinzione che ”la verità e la nonviolenza non saranno mai distrutte”.

Attraverso l’esempio delle sue lotte nonviolente e attraverso i suoi scritti (raccolti in un centinaio di volumi), Gandhi è stato, ed è pur sempre una fonte di ispirazione di vari movimenti ecumenisti, pacifisti, antimperialisti, ecologisti, femministi, animalisti; ha ispirato profondamente il movimento e le lotte guidate da Martin Luther King, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario del suo assassinio.

Ci sono oggi degli “eredi di Gandhi”. Se con ciò s’intende personaggi politici della sua statura morale, leader appassionati della nonviolenza e forniti di quel carisma che il Mahatma aveva, è difficile fare nomi. Gli eredi di Gandhi sono tutti coloro che – anche se non conoscono direttamente l’azione e il pensiero del politico indiano – lottano individualmente e collettivamente, in modi fermi ma incruenti, contro le nuove barbarie che mirano a distruggere la democrazia, avvelenano il pianeta, fomentano guerre che comportano un crescente rischio di olocausto nucleare.

Intervista pubblicata su Alto Adige e Il Trentino il 28 gennaio

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!