A proposito di Anita Lasker… walk in her shoes – Raffaella Merlini Zanghi

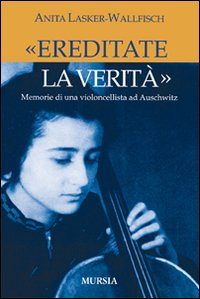

Buona sera a tutti. Ringrazio Giuliano Martignetti e il Centro Studi Sereno Regis per avermi invitato oggi a presentare il libro di Anita Lasker Wallfisch, che ho tradotto in italiano per la casa editrice Mursia.

Vi porto i saluti di Anita Lasker Wallfisch che non ha potuto essere qui con noi questa sera a causa di un impegno, che aveva preso tempo fa, a Rostock.

Nel tradurre il libro ho dovuto per diversi mesi identificarmi nell’autrice, come si dice in inglese, ho dovuto, “walk in her shoes”, “camminare nelle sue scarpe“. Mi sento quindi di aver ereditato una parte del suo fardello, il bisogno di diffondere il suo messaggio, la sua testimonianza. Inoltre poiché sono stata io a proporre la pubblicazione di questo libro alla Mursia, lo sento un po’ come il mio terzo bambino.

Vorrei prima farvi una sintesi del libro, poi soffermarmi su alcuni personaggi e aspetti del libro che ritengo particolarmente significativi e per finire discutere con voi sul perché siamo qui, se ha ancora senso a distanza di così tanto tempo parlare di questi eventi così tristi e, se sì, perché.

La maggior parte di coloro che sono sopravvissuti ai campi di concentramento hanno sentito il bisogno di “esternare“ la loro esperienza, anche se spesso questo è stato fatto solo a distanza di molti anni. Chi aveva propensione per l’arte ha dipinto, chi aveva propensione per la scrittura ha scritto, altri hanno semplicemente raccontato. Ognuna di queste testimonianze ha un suo valore insostituibile.

Questo bisogno di raccontare alle volte nasceva già nel campo, come nel caso di Primo Levi o del meno famoso Giovanni Melodia, che è stato internato nel campo di Dachau. C’era, infatti, il bisogno di far sapere al mondo esterno ciò che era accaduto, poiché sembrava al di là dell’umana immaginazione. C’era la consapevolezza di dover testimoniare l’orrore. Per alcuni era anche un modo di elaborare la traumatica esperienza.

Anita Lasker dopo la liberazione ha testimoniato ai processi di Lüneberg contro i criminali nazisti, ricevendo però un’impressione di frustrazione nel vedere i carnefici trattati come comuni imputati, quando non esistevano leggi che contemplassero i crimini di cui questi si erano macchiati. Arrivata in Inghilterra, avrebbe voluto raccontare alle persone normali quanto aveva visto e patito, ma la gente non aveva voglia di ascoltare, di sentire queste cose spaventose. Si è quindi costruita una nuova vita e, diventata madre, ha cercato di proteggere i suoi due figli dalle brutture del suo passato. È stato solo nel 1985 che si è resa conto di dover spiegare ai suoi e figli e nipoti ciò che si porta dentro.

Il libro “Ereditate la verità“ non è nato come libro per il pubblico, ma come taccuino per i suoi familiari.

Il libro “Ereditate la verità“ non è nato come libro per il pubblico, ma come taccuino per i suoi familiari.

A grandi linee lo si può suddividere in tre parti: la sua vita nella Germania nazista prima dell’internamento, la sua atroce esperienza come deportata nel lager prima a Auschwitz e poi a Bergen Belsen, e infine la parte dopo la liberazione, la sua anomala situazione di “displaced person“: sopravvissuta al lager, ebrea tedesca, i cui genitori, zii e nonni erano stati uccisi e originaria di Breslavia, città che anch’essa non era più tedesca, ma polacca. Difficile immaginare qualcuno più “displaced“ di lei.

Anita Lasker è la terza di tre sorelle, suo padre è un rinomato avvocato, la madre suona il violino e confeziona i vestiti per tutta la famiglia. La musica è un elemento fondamentale nella famiglia: Marianne, la figlia più grande, impara a suonare il pianoforte, Renate il violino e Anita il violoncello. La sera anche il padre, che ha una bella voce, si unisce ai piccoli concerti di musica da camera. Giovanissima, Anita decide che il violoncello è la sua passione e vuole diventare violoncellista di professione. Le ragazze imparano tutte molto bene il francese e Renate impara anche un po‘ di italiano e di inglese. La conoscenza delle lingue si rivelerà poi di grande aiuto nelle loro successive disavventure. La cultura in generale è un valore imprescindibile per la famiglia: l’abitudine di riunirsi il sabato pomeriggio con caffè e biscotti per leggere insieme dei classici verrà mantenuta anche durante la guerra.

Per noi, che sappiamo quello che è poi successo, è difficile capire come mai così tanti ebrei siano rimasti in Germania durante il nazismo. Perché non hanno reagito? Il resoconto di Anita Lasker, relativo alla vita della sua famiglia sotto il regime nazista, ci aiuta a rispondere a questa domanda.

I Lasker sono ebrei perfettamente integrati e non particolarmente religiosi. Anita non è particolarmente consapevole del suo essere ebrea e ha la sua prima esperienza di antisemitismo a scuola quando un compagno le toglie di mano il cancellino, dicendole che non poteva averlo in quanto ebrea. Questo accadeva nel 1933, anno in cui Hitler prese il potere ed emanò una legge in base alla quale tutti i dipendenti ebrei furono licenziati dall’amministrazione pubblica. Anita ha appena 8 anni, percepisce solo che: ”Vi erano visi preoccupati e si parlava di emigrazione.” E dopo l’emanazione delle leggi di Norimberga rileva: “Le nostre vite venivano a poco a poco sempre più ostacolate, così gradualmente, che purtroppo la vera minaccia nascosta dietro a tutto ciò, poteva venire ignorata dalle persone troppo ottimiste. Mio padre era tra questi. Era convinto che tutte queste sciocchezze sarebbero presto cessate, quando ‘i tedeschi sarebbero tornati in sé’. Tuttavia molti dei nostri amici lasciarono di fatto il paese e persino la mia famiglia incominciò a parlare di espatrio.

Ma dove potevamo andare? Come avremmo potuto ottenere i vari permessi? La professione di mio padre era un serio impedimento. Si era specializzato in un ordinamento giuridico che era solo tedesco. Come avrebbe potuto guadagnarsi da vivere in un altro paese?”

Questo atteggiamento era diffuso nella comunità ebraica e ce lo conferma Hannah Arendt nel suo libro “La banalità del male”:

“Le leggi di Norimberga avevano privato gli ebrei dei loro diritti politici, ma non di quelli civili; gli ebrei non erano più cittadini tedeschi (Reichsbürger), ma restavano membri dello stato germanico (Staatsangehörige). Anche se emigravano, non diventavano automaticamente apolidi. I rapporti sessuali tra ebrei e tedeschi, e i matrimoni misti, erano proibiti, e nessuna famiglia ebrea poteva avere come domestica una donna che avesse meno di 45 anni. Ma di queste norme, soltanto l’ultima aveva una qualche importanza pratica: le altre non facevano che legalizzare una situazione già esistente di fatto. Perciò le leggi di Norimberga furono sentite come un provvedimento che stabilizzava la posizione degli ebrei nel Reich”.

Le cose cambiano nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938, quando avviene quella che sarà denominata “la notte dei cristalli”. Usando a pretesto un attentato a un dipendente dell’ambasciata tedesca a Parigi per mano di un giovane ebreo, Herschel Grynspan, i nazisti sobillano la popolazione a saccheggiare e dare alle fiamme tutte le sinagoghe e i negozi di proprietà ebraica. Il giorno dopo, il 10 novembre, sono arrestati 30.000 ebrei, che saranno mandati in campi di concentramento, molti di questi verranno rilasciati solo a condizione che sottoscrivano un documento in cui si impegnavano a espatriare, devolvendo tutte ciò che possedevano al terzo Reich.

Alfons Lasker, il padre di Anita, riesce a sfuggire all’arresto grazie all’intervento di un liutaio tedesco, Walter Mathias Mehne, che viene a prendere l’avvocato Lasker in casa sua e passa tutto il giorno a girare in macchina con lui. Se fossero stati fermati dalla polizia, si sarebbe trovato nei guai anche lui. Dice Anita Lasker del signor Mehne:

“Il coraggio di una persona come Mehne è ancora più notevole, considerato che era una persona molto conosciuta a Breslavia. Il suo negozio laboratorio era un’attività a gestione familiare, si trovava al primo piano di un edificio della Tauentzen Platz, proprio nel centro della città. Era immediatamente riconoscibile grazie alla sua insegna rossa a forma di violino appesa alle finestre. Non si trattava solo di un negozio, ma anche di un luogo d’incontro per musicisti, molti dei quali erano nazisti convinti. Nonostante ciò i Mehne rimasero fermi nel rifiutarsi di appendere il ritratto di Hitler all’interno del negozio, anche se era quello che ci si aspettava da ogni buon cittadino.

Si rifiutavano anche di esporre la svastica nei vari giorni della bandiera. Tutto ciò li rendeva subito sospetti. Ma loro non cedevano di un millimetro. Disapprovavano quello che stava succedendo e non avevano paura di dimostrarlo. Sia il padre sia il figlio si comportarono in un modo che può solo essere definito esemplare. Vi furono davvero dei tedeschi – purtroppo non abbastanza – il cui comportamento fu ineccepibile.”

Marianne, la sorella maggiore di Anita, al contrario dei suoi genitori si rende conto di non avere un futuro in Germania, diventa una fervente sionista e, contrariamente alle aspettative dei genitori, completa un corso per falegnami, poiché vuole emigrare in Palestina e dare un aiuto pratico alla fondazione del nuovo Stato. Come primo passo in questa direzione si trasferisce in Inghilterra nel maggio 1939, poco prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale.

Anita Lasker descrive così il primo settembre 1939, il giorno in cui fu dichiarata la guerra: “Mi ricordo bene di quel giorno. Guardai fuori dalla finestra e fui sorpresa di non vedere combattimenti e di non sentire degli spari. In realtà tutto sembrava esattamente come prima. Mio padre ancora sperava.”

Nel descrivere gli anni tra il 1939 e 1942 l’autrice riporta le lettere che lei, sua sorella Renate e i suoi genitori hanno scritto a Marianne, che conserverà gelosamente tutti questi scritti come unico legame rimastole con la sua famiglia d’origine.

Queste lettere costituiscono un particolare elemento di autenticità; ci fanno capire ”di prima mano“ gli eventi e gli stati d’animo di questa famiglia molto normale e al contempo particolarissima. Il padre Alfons si ostina a manifestare ottimismo, a sperare che tutto questo passerà. La madre Edith rivela la sua apprensione per la figlia sola all’estero, ma allo stesso tempo si rende conto che l’estero sarebbe la salvezza anche per loro e la sua preoccupazione maggiore sono le due figlie ancora con lei, ancora in Germania.

Anche se vi sono molti piacevoli dettagli legati alla vita domestica, alla routine di una famiglia, leggendo queste lettere percepiamo l’ansia che aumenta, ci vengono descritti i tentativi per espatriare, questa burocrazia insormontabile, piccoli cavilli che respingono ogni sforzo verso l’espatrio. Ci dispiace rilevare che non è solo la burocrazia nazista a rendere vani questi tentativi, ma anche quella britannica, americana e svizzera.

Uno dei momenti più drammatici del libro è quando vengono deportati i genitori. Vengono date loro 24 ore per prepararsi e poi presentarsi in un punto di raccolta. In 24 ore devono farsi una misera valigia (di cui verranno poi comunque privati) e predisporre le loro cose affinché le loro figlie possano andare avanti senza di loro. È il 9 aprile 1942, Renate ha 18 anni e Anita 17. Alfons Lasker spiega a sua figlia come pagare l’affitto e le bollette del gas. La madre piange. Se avessero voluto, alle figlie non sarebbe stato impedito di partire insieme ai genitori. Ma questa volta Alfons Lasker, invecchiato di colpo, non ha più illusioni e con lungimiranza dice ”Per voi è meglio restare. Là dove andremo noi, ci raggiungerete comunque troppo presto“.

Riguardo a quell’ultima notte con i suoi genitori, Anita scriverà a Marianne nel 1945: “Mi rendo conto che quella notte del 9 aprile mi sono assunta delle responsabilità non solo per quello che riguarda l’affitto e il gas, ma per qualcosa di molto più grande. Soprattutto perché in quel momento Renate dormiva ed io ero sola. Capisci quello che voglio dire? Quella notte per me è stata decisiva, anche se me ne sono resa conto molto più tardi. Sì, non dobbiamo mai smettere di essere grate ai nostri genitori e dobbiamo vivere come se loro ci potessero sempre vedere.”

Le ragazze riceveranno tre cartoline dal padre. Nell’ultima è riportata solo la citazione di un salmo “Alzerò lo sguardo sulle colline, da cui verrà il mio aiuto” e il post scriptum che la madre non poteva aggiungere nulla perché non stava bene. Erano stati mandati a Izbica, vicino a Lublin. Qui ai detenuti era imposto di scavare le proprie fosse e spogliarsi prima di venire fucilati.

Anita e Renate, rimaste sole, lavorano in una fabbrica di carta e devono imparare l’arte di arrangiarsi. Riutilizzano buoni pasti che trovano in mezzo alla carta da riciclare e aiutano dei prigionieri di guerra francesi che lavoravano nella stessa fabbrica, fornendo loro vestiti civili e falsificando lasciapassare (erano infatti ancora in possesso della macchina da scrivere del padre). Dopo la guerra (1946) saranno decorate con una medaglia dal governo francese.

Le due sorelle certo non rispecchiano la passività che caratterizzò tanti membri della comunità ebraica. Oltre alla loro attività sovversiva di aiuto ai francesi si preparano a fuggire loro stesse. Si falsificano dei documenti in cui figurano come sorelle francesi. Purtroppo al binario per Parigi vengono arrestate dalla Gestapo.

Inizia così la fase della detenzione, prima in prigione poi nel campo di concentramento. La Gestapo già era al corrente delle attività illegali delle due ragazze, infatti sono processate per “falsificazione di documenti, aiuto al nemico e tentativo di fuga”. Anita e Renate paradossalmente sperano di essere condannate perché si rendono conto che è meglio rimanere in carcere che essere rilasciate e mandate direttamente in un campo di concentramento. Si tratta di un processo farsa, infatti l’avvocato difensore non è nemmeno presente, quindi la condanna è assicurata.

Riguardo al carcere Anita ricorda: “le memorie peggiori sono quelle dei primi giorni: soprattutto quel rumore della chiave che gira nella toppa alle tue spalle. Ricordo anche il nostro completo sconcerto, misto alla paura per l’avvenire, la sensazione di totale isolamento e il tempo che non passava mai.

Non cessa mai di stupirmi come l’essere umano sia in grado di adattarsi a qualunque cosa. Persino quando si è rinchiusi in una minuscola cella maleodorante, soffrendo la fame e vari disagi, emerge una sorta di routine a cui ci si adegua. Anche se all’inizio pensai che non sarei mai riuscita a sopportare la vita in prigione, in verità me la cavai molto bene. Ciò che è più notevole è che, in seguito, quando ero diventata un’internata di un campo di concentramento, mi trovai a ripensare alla mia permanenza in carcere come ora ricorderei una piacevole vacanza.”

Le due sorelle purtroppo vengono separate perché Renate, in quanto sorella maggiore e quindi più responsabile, riceve una condanna più pesante e viene mandata in un penitenziario.

Anita arriva ad Auschwitz nel 1943. Durante i “riti d’iniziazione” (ovvero la rasatura e il tatuaggio del numero di matricola sul braccio) parla con una della detenute addette a quelle procedure; appena menziona il fatto che suona il violoncello, si sente dire: “Tu verrai salvata”. Anita entra così a far parte dell’orchestra di Auschwitz diretta da Alma Rosé, che è contentissima di avere finalmente un basso.

L’appartenere all’orchestra implica una serie di privilegi rispetto alle altre detenute: l’appello si svolge all’interno della baracca e non all’aperto sul piazzale, non devono sottostare ai duri lavori all’aperto come le altre. Anche se questi vantaggi materiali hanno una rilevanza notevolissima per la sopravvivenza nel lager, Anita Lasker scrive “penso che la cosa più importante fosse che anche con la testa rasata e con un numero tatuato sul braccio, non avevo totalmente perso la mia identità. Pur non avendo più un nome, ero ancora identificabile. Ero ‘la violoncellista’. Non mi ero dissolta in quella massa grigia di persone uniformi e senza nomi.”

Per una coincidenza del tutto fortuita, quando, successivamente, Renate arriva anch’essa ad Auschwitz, che era un complesso enorme, riesce a incontrare subito Anita. La sorella più giovane, forte della sua situazione di privilegio relativo, riesce a far ottenere a Renate, che sta malissimo perché si è subito ammalata di tifo, un incarico particolarmente vantaggioso all’interno del campo: quello di messaggera. Dirà in seguito Anita Lasker:

“Posso senz’altro affermare che il violoncello salvò la vita non solo mia, ma anche di mia sorella.”

All’incalzare dell’armata rossa i nazisti svuotano il campo di Auschwitz. L’orchestra si rivela di nuovo privilegiata rispetto alle altre detenute perché, anziché dover affrontare la marcia della morte che costò la vita a migliaia di persone, le musiciste vengono trasferite al campo di Bergen-Belsen con un carro merci. Non un viaggio comodo ma sempre meglio della marcia nella neve e senza cibo. Renate, per non separarsi dalla sorella, si unisce al loro gruppo.

Auschwitz è abominevole in quanto fabbrica della morte; è un grosso apparato predisposto sia allo sfruttamento dei prigioniere fino al loro totale annientamento, sia allo sterminio sistematico e industriale di migliaia di individui, compresi bambini e anziani. Bergen Belsen non ha nulla della famosa organizzazione tedesca: è una struttura improvvisata, sprovvista di tutto, quando le sorelle Lasker arrivano con un convoglio di 3000 persone, nemmeno vi sono baracche sufficienti per accoglierle, devono dormire in grosse tende, che crollano loro addosso durante la notte lasciandole esposte ad una pioggia torrenziale e al vento fino all’alba. Siamo ai primi di novembre 1944.

Il campo di Belsen non è in grado nemmeno di far fronte alle morti dei prigionieri, che pure erano quotidiane. I detenuti muoiono a un ritmo spaventoso, le SS non riescono nemmeno a gestire lo smaltimento dei cadaveri e ci si deve abituare a vivere in mezzo alla sporcizia e in mezzo ai morti. Anita si ammala gravemente e questa volta è Renate che le salva la vita accudendola. Le pagine su questi ultimi mesi di prigionia sono terribili, così come terribile è il documentario girato dalle truppe britanniche al loro arrivo a Belsen.

Il campo viene liberato il 15 aprile 1945, scrive Renate:

“Aiutai mia sorella a uscire dalla baracca. Ci sedemmo per terra, appoggiate al muro. Di fronte a noi… accanto a noi… cadaveri.

Da giorni sentivamo il brontolio dell’artiglieria pesante, ma non sapevamo chi stesse sparando. Non avevamo idea di cosa stesse succedendo. Il rumore si avvicinò… e poi… una voce al megafono… prima in inglese poi in tedesco. All’inizio eravamo troppo confuse e agitate per comprendere. Alla fine capimmo: LE TRUPPE BRITANNICHE SONO ALLE PORTE DEL CAMPO… PER FAVORE RIMANETE CALMI… SIETE LIBERATI… Ci volle un po’ di tempo prima di realizzare il significato di queste parole.

Quando il primo carro armato entrò nel campo, lo guardammo in silenzio. Eravamo piene di sospetto. Semplicemente non riuscivamo a credere che non fossimo state fatte saltare in aria prima dell’arrivo degli alleati.”

Anita fa fatica a descrivere le sensazioni provate quell’indimenticabile giorno:

“Non credo che nulla potrà mai essere paragonabile alla sensazione di sollievo, incredulità e gratitudine che iniziò a penetrare nelle nostre coscienze, man mano che osavamo convincerci che fosse vero.”

Il lettore che si aspetta euforia, lacrime di gioia, o altre esternazioni di contentezza rimane un po’ deluso.

Questa difficoltà dei prigionieri a manifestare o persino a provare gioia per la liberazione emerge anche nel documentario che ho menzionato prima. Si intitola “A Painful Reminder” (un promemoria doloroso) ed è stato girato da Sydney Bernstein. La sua intenzione, e quella del governo britannico all’epoca, era di documentare gli orrori dell’olocausto per dimostrare alla popolazione tedesca quanto avevano fatto o comunque lasciato accadere. Purtroppo però, all’alba della guerra fredda, l’atteggiamento degli alleati cambiò nei mesi successivi alla liberazione e l’esigenza di rendere i tedeschi alleati costruttivi e affidabili, prevalse sulla necessità della testimonianza storica. Il documentario rimase negli archivi britannici fino al 1985. Solo da qualche mese è accessibile su internet.

L’ultima parte del libro è dedicata al resoconto della vita dopo la liberazione, come le ragazze tornano a essere “persone”, a sperare in un futuro. Devono però continuare a combattere, questa volta contro la burocrazia. Vogliono andare in Inghilterra. Primo Levi ci metterà 8 mesi a tornare a Torino dopo la liberazione di Auschwitz, le sorelle Lasker ci metteranno 11 mesi a raggiungere l’Inghilterra: il 18 marzo 1946 attraversano la manica.

Un piccolo neo alla gioia dell’arrivo: sul loro documento di identità viene apposto il timbro “Enemy Alien”, “Straniera nemica”.

Vorrei concludere la sintesi del libro rilevando che il libro è stato scritto in inglese e solo successivamente tradotto in tedesco. All’edizione tedesca l’autrice ha aggiunto un capitolo, una postfazione. Io non l’ho potuta aggiungere all’edizione italiana per un problema di copyrights: dovevo attenermi alla versione inglese. Mi è spiaciuto, anche perché, nel tradurre le lettere, avrei voluto applicare uno dei principi fondamentali dei traduttori: “non tradurre mai una traduzione”.

Si tratta di pagine rivolte ai lettori tedeschi, vorrei leggervi alcuni brani.

“Quando, nel 1946, potei finalmente lasciare la Germania giurai a me stessa che non avrei mai più rimesso piede sul suolo tedesco. Sarebbe stato un tradimento. Un tradimento nei confronti dei miei genitori e nei confronti dei milioni di persone uccise.

Avevo un solo desiderio: lasciarmi tutto alle mie spalle e iniziare una nuova vita.

In Inghilterra trovai quello che cercavo. Per anni non parlai più tedesco…

Da allora qualcosa è cambiato nella mia vita.

Il mio odio sconfinato per la Germania e per i tedeschi è stato logorato dal tempo e da una certa maturità. Con l’odio non avveleniamo solo il nostro ambiente, avveleniamo noi stessi.”

A Londra Anita Lasker diventa una violoncellista affermata e si sposa con il pianista Peter Wallfisch, fa parte della English Chamber Orchestra. Data la sua storia, veniva automaticamente esentata dalle tournee in Germania o nei luoghi della sua persecuzione.

Un giorno vide che era stato programmato un concerto nei pressi di Belsen e decise di andarci.

“Ho rotto il mio giuramento 44 anni dopo.

Non mi sono mai pentita di aver intrapreso quel viaggio. Anche se tutto era strano, come se fosse vissuto da una terza persona.

Belsen non ha più niente a che fare con il Lager, che conoscevo.

È un enorme cimitero con fosse comuni. Là dove c’era il lager ora è cresciuto un bosco ed è impossibile immaginare l’aspetto che aveva avuto mezzo secolo prima.

Le persone che incontrai erano tutte nate dopo la guerra e le loro asserzioni che non avrebbero mai aderito al nazismo, erano superflue. Non mi sentivo più una traditrice.

Di colpo mi resi conto che, in quanto testimone oculare e sopravvissuta dell’olocausto e di crimini colossali, potevo forse dare un contributo. È impossibile parlare di “riparazione” , ma forse in futuro potrebbe essere possibile “migliorare” e cercare, unendo le forze, di colmare l’abisso tra vittime e carnefici – e tra i loro discendenti.

…

Solo quando si prova a identificarsi con un singolo sopravvissuto e con la sua storia e a immedesimarsi nella condizione di ‘persona inferiore’, solo allora si potrà a grandi linee capire cosa vuol dire essere estromessi e condannati a morte perché la “razza superiore” non ci ritiene ‘degni’.

Mentre scrivo queste pagine, vengono lanciate bombe sulla Serbia e gli abitanti del Kosovo sono caricati su vagoni merci. Anche se la destinazione finale non sono le camere a gas, si tratta comunque di una vergogna per il mondo cosiddetto civile: un’offesa alla dignità umana; e chi degrada il suo prossimo, in ultima analisi degrada se stesso.”

Con queste parole, in certa misura, di riconciliazione con il popolo tedesco concludo la sintesi del libro e vorrei ora soffermarmi brevemente su tre aspetti che ritengo particolarmente significativi.

L’inadeguatezza delle parole per spiegare determinati elementi della vita nel lager.

Alcuni lati quasi grotteschi dell’organizzazione nazista.

Alcuni dei personaggi che Anita incontra.

Per quanto riguarda il primo punto, sono molti i sopravvissuti, forse tutti, che dicono che è quasi impossibile far capire parole come fame, sete, freddo, fatica, paura. Il significato che noi attribuiamo a queste parole è assai diverso da quello che era il loro significato in quel contesto.

Anche esprimere l’infelicità più profonda è difficile. Con la sua forza di carattere Anita Lasker ci racconta i suoi giorni terribili mantenendo una presenza di spirito e persino riuscendo a trovare dei lati umoristici. Mi ricorda Primo Levi, quando dice nel suo libro, “Se questo è un uomo”:

“Tutti scoprono, più o meno presto nella loro vita, che la felicità perfetta non è realizzabile, ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta: che tale è anche una infelicità perfetta”.

Vorrei menzionare tre episodi da cui emerge l’assurdità dell’ossessione dei nazisti per l’ordine e la disciplina.

Il primo episodio riguarda una valigia. Quando Anita e Renate vengono arrestate stanno per prendere il treno per Parigi e Renate ha già messo una delle loro valigie sul portapacchi, nell’agitazione dell’arresto la valigia rimane lì. Quando vengono registrate nel carcere di Breslavia devono consegnare tutte le loro cose e farne un inventario, comunicano che manca una valigia e questo crea notevole disappunto tra le guardie, mentre alle ragazze stesse non importa un gran ché, visto che avevano in quel momento problemi di gran lunga maggiori. La cosa però notevolissima è che questa valigia viene ritrovata:

“Ci dimenticammo presto della valigia e ci si può immaginare la mia sorpresa quando, circa un anno dopo, fui chiamata per riconoscere una valigia che era appena arrivata. Era difficile da credere, ma era proprio quella valigia. Durante la guerra una valigia senza lucchetto e senza nome aveva viaggiato attraverso la Germania fino a Parigi, era stata rintracciata, identificata, restituita alla proprietaria, che era una detenuta del carcere di Breslavia e la cui vita non valeva un centesimo.”

Un’altra assurdità è che Anita, oltre a dover firmare un documento che attesta la sua “deportazione volontaria” ad Auschwitz, deve sottoporsi a una visita medica prima di venire trasferita al campo di concentramento. Analogamente in base al regolamento dei campi di concentramento per somministrare determinate punizioni come le frustate o il palo, un particolare tipo di tortura che si praticava a Dachau, era previsto che fossero presenti un determinato numero di ufficiali delle SS e un medico, il quale doveva verificare che il detenuto potesse essere picchiato. Questo voler formalizzare, burocratizzare non era solo un’assurdità fine a se stessa, ma era un modo per le SS di deresponsabilizzare l’individuo. Come dirà Eichmann e la maggior parte dei criminali nazisti per difendersi ai processi per i loro crimini: “Eseguivano solo degli ordini”.

Un’altra stranezza dell’apparato nazista, questa volta positiva, la si rileva quando i membri dell’orchestra di Auschwitz vengono trasferiti a Bergen Belsen. Renate non è parte dell’orchestra, ma, pur di non separarsi dalla sorella, si unisce a loro nel loro viaggio verso l’ignoto. Ecco, i nazisti passavano ore tutti i giorni a contare tutti i detenuti, mattino e sera, tutto doveva essere preciso, dettagliato, regolamentato, gerarchizzato e annotato negli appositi registri, eppure una detenuta può, di sua iniziativa, decidere di unirsi a un convoglio a cui non era destinata!

Come ultimo aspetto, vorrei parlare di alcuni personaggi, che danno un po’ uno spaccato della Germania dell’epoca.

Del liutaio Mehne ho già parlato. Ma molto belle sono anche le figure di Ruth e Werner Krumme, che cercano di aiutare le due ragazze nella loro fuga e vengono anche loro arrestati dalla Gestapo al binario della stazione. Ruth Krumme di origini ebraiche viene uccisa in una camera a gas ad Auschwitz appena arrivata, Werner, che invece era ariano, ma aveva la doppia colpa di essere sposato con un’ebrea e aver aiutato due ragazze ebree a scappare, fu anche lui internato ad Auschwitz, dove continuò ad aiutare i compagni e per fortuna, sopravvisse al lager.

In carcere Anita ha il supporto di una ragazza che lavorava per la ditta che produceva i soldatini, che Anita ha l’incarico di dipingere, come lavoro forzato. Per Anita, che è totalmente sola in carcere dopo che Renate è stata trasferita al penitenziario, avere una persona con cui parlare è di grande conforto. Di nascosto dalle guardie la signorina Nau le porta ogni tanto anche un po’ di pane e una volta addirittura una torta fatta da sua mamma. Alla vigilia della deportazione al campo di concentramento la signorina Nau esponendosi a un notevole rischio personale si reca da Anita per portarle una raccolta di proverbi e del cibo.

Nel penitenziario Renate, nonostante fosse in stretto isolamento in quanto ebrea, avrà un po’ di sostegno da alcune compagne, quelle incaricate di distribuire il vitto. “Ero di gran lunga la più giovane e beneficiai di piccoli gesti compassionevoli. All’ora dei pasti ogni tanto ricevevo una patata in più infilata attraverso la porta semiaperta e spesso, quando le guardie non erano nei paraggi, queste donne venivano alla mia porta a parlarmi. Erano tutte criminali comuni, condannate per omicidio e altri reati. A nessuno dei criminali politici era permesso uscire dalle proprie celle. Ma queste Kalfaktor, come erano chiamate, queste criminali incallite, la maggior parte delle quali non sarebbe mai stata rimessa in libertà, furono le uniche detenute che ebbero per me qualche parola di conforto o di compassione durante la mia permanenza nel penitenziario di Jauer.”

Nel personale di guardia invece vi sono invece persone che anzi si accaniscono contro le due ragazze sia nel carcere che nel penitenziario, anche se la direttrice del carcere lascia intendere di non essere nazista. Particolarmente meschina è la perfida guardia Irma Grese, che, dopo essersi comportata in modo particolarmente crudele sia a Auschwitz che a Bergen Belsen, cerca invece di ingraziarsi Anita Lasker quando si rende conto che il regime nazista ha i giorni contati e spera di lenire i suoi capi d’accusa. Il suo tentativo sarà vano: al processo di Lüneberg viene giudicata colpevole e impiccata.

Alma Rosè è un personaggio particolarissimo. È infatti stato scritta una sua biografia. Era figlia di Arnold Rosè, un famoso violinista e direttore dell’orchestra Filarmonica di Vienna, la madre era sorella di Gustav Mahler. Lei stessa era un’ottima violinista e aveva diretto una sua orchestra alla fine degli anni trenta. Incuteva un rispetto assoluto anche alle SS. Si può dire che fosse la personificazione dell’orchestra, infatti alla sua morte (4 aprile 1944) le musiciste sono totalmente disorientate e le SS faticano a trovare un’altra musicista che riesca a sostituirla. Anita Lasker racconta:

“Alma era una persona di un rigore inesorabile e ci puniva severamente se sbagliavamo una nota. Mi ricordo che per aver suonato male, dovetti lavare il pavimento di tutta la nostra baracca per un’intera settimana. Ero appena tornata dal Revier, l’infermeria dopo aver per miracolo superato un attacco di tifo.” Si trattava di tifo petecchiale, trasmesso dai pidocchi. “Se si aveva la fortuna di sopravvivervi si rimaneva molto debilitati e spesso con un temporaneo indebolimento della vista e dell’udito… Tornai” dall’infermeria “in uno stato deplorevole e fui di conseguenza punita da Alma per la mia inadeguatezza.

Non posso dire di aver amato Alma per questo, anzi ero furibonda e la odiavo. Tuttavia, per quanto possa sembrare strano, ho solo una grande ammirazione per il suo atteggiamento. Ancora oggi non so se la sua fosse una scelta o se agisse d’istinto, ma con questa disciplina ferrea riuscì a distogliere la nostra attenzione da ciò che avveniva al di fuori della nostra baracca, dai camini fumanti e dalla profonda infelicità della vita nel campo, per focalizzarla su un Fa naturale che avrebbe dovuto essere un Fa diesis…

Forse questo era il suo modo di salvaguardare la sua salute mentale e, nel coinvolgerci nella sua smodata ricerca di perfezione nell’esecuzione della robaccia che suonavamo, contribuì a preservare la nostra integrità mentale. Non vi è dubbio che dobbiamo ad Alma un’enorme gratitudine.”

Per quello che riguarda la domanda “perché siamo qui?”, vorrei citare Primo Levi, quando, nel 1973, scrive l’introduzione per un’edizione scolastica di “Se questo è un uomo”:

“Non, non esistono oggi in nessun luogo camere a gas né forni crematori, ma ci sono campi di concentramento in Grecia, in Unione Sovietica, in Vietnam, in Brasile. Esistono, quasi in ogni paese, carceri, istituti minorili, ospedali psichiatrici, in cui, come ad Auschwitz, l’uomo perde il suo nome e il suo volto, la dignità e la speranza.”

“Sarò felice se saprò che anche uno solo dei nuovi lettori avrà compreso quanto è rischiosa la strada che parte dal fanatismo nazionalistico e dalla rinuncia alla ragione.”

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!