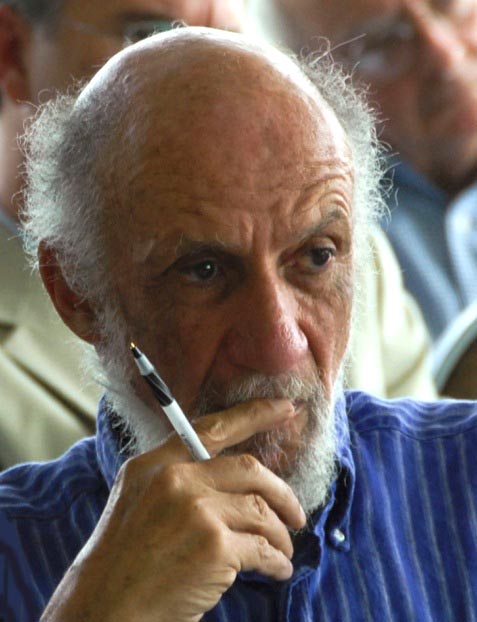

Il residuo tossico del colonialismo: protezione degli interessi, disprezzo dei diritti – Richard Falk

Almeno apertamente, non s’è fatta parola d’intervento militare né a Washington né a Tel Aviv, i governi che hanno più da perdere nel dispiegarsi della Rivoluzione Egiziana. Tale ritegno è più una manifestazione di giudizio geopolitico che di moralità postcoloniale, ma permette tuttavia che abbia luogo qualche misura di cambiamento che scombussola, almeno temporaneamente, l’ordine politico stabilito. Eppure, con mezzi visibili o meno, attori esterni, specialmente gli Stati Uniti, stanno cercando con una miscela tipicamente americana di presunte prerogative paternalistiche e imperiali di plasmare e limitare i risultati di questa eccezionale sollevazione del popolo egiziano a lungo tenuto in servitù dalla crudele e corrotta dittatura, sovvenzionata, di Mubarak.

Almeno apertamente, non s’è fatta parola d’intervento militare né a Washington né a Tel Aviv, i governi che hanno più da perdere nel dispiegarsi della Rivoluzione Egiziana. Tale ritegno è più una manifestazione di giudizio geopolitico che di moralità postcoloniale, ma permette tuttavia che abbia luogo qualche misura di cambiamento che scombussola, almeno temporaneamente, l’ordine politico stabilito. Eppure, con mezzi visibili o meno, attori esterni, specialmente gli Stati Uniti, stanno cercando con una miscela tipicamente americana di presunte prerogative paternalistiche e imperiali di plasmare e limitare i risultati di questa eccezionale sollevazione del popolo egiziano a lungo tenuto in servitù dalla crudele e corrotta dittatura, sovvenzionata, di Mubarak.

L’elemento più caratterizzante di questa diplomazia-dall’esterno a guida USA è la gestione dei disordini di modo che il regime sopravviva e i dimostranti ritornino a quanto si chiama perversamente normalità. Trovo sbalorditivo che il presidente Obama pretenda così apertamente l’autorità di istruire il regime Mubarak su come debba reagire alla sollevazione rivoluzionaria. Non sono sorpreso da questo tentativo e anzi mi sorprenderei della sua assenza, ma solo dalla mancanza di qualunque segno di timidezza imperiale in un ordine mondiale che si suppone strutturato attorno alla legittimità dell’auto-determinazione, della sovranità nazionale, e della democrazia. E quasi altrettanto sorprendente è che Mubarak non abbia asserito in pubblico l’inaccettabilità di tali interferenze a mo’ di guida, anche se poi a porte chiuse ascolta sottomesso e agisce di conseguenza. Questa teatralità geopolitica da servo e padrone suggerisce la persistenza della mentalità coloniale da parte sia del colonizzatore sia dei suoi collaboratori nazionali.

L’unico autentico messaggio post-coloniale sarebbe di deferenza: ‘stare in disparte e applaudire’. Le grandi lotte di trasformazione del secolo scorso coinvolsero una serie di sfide in tutto il Sud globale per liberarsi degli imperi coloniali europei. Tuttavia, l’indipendenza politica non ha posto termine ai metodi più indiretti ma sempre insidiosi di controllo inteso a proteggere interessi economici e strategici. Una tale dinamica comportò di affidarsi a leader politici disposti a sacrificare il benessere della propria gente per servire i desideri dei loro ex-padroni coloniali dissimulati, o dei loro successori occidentali (con gli USA ampiamente in sostituzione di Francia e Regno Unito in Medio Oriente dopo la crisi di Suez del 1956). E questi servitori postcoloniali dell’Occidente sarebbero diventati autocrati ben pagati investiti di diritti proprietari virtuali in relazione alla ricchezza indigena del loro paese purché rimanessero ricettivi al capitale straniero. In tal senso il regime Mubarak era (e resta) un figlio esemplare del successo post-coloniale.

Gli occhi liberali occidentali sono stati lungamente abituati a non notare le modalità interne d’abuso integrate in tale successo di politica estera. Se furono occasionalmente notate da qualche intrepido giornalista, questo sarebbe stato ignorato o se necessario screditato come ‘sinistrorso’ di qualche specie. Qualora ciò non fosse riuscito a sviare la critica, allora si sarebbe fatto notare, con un sorrisetto accondiscendente, che la tortura e quant’altro del genere sarebbero proprie della cultura araba, cosa che il buon senso degli osservatori stranieri avrebbe accettato senza imbarazzo. Effettivamente, in questo caso, tali pratiche erano alquanto convenienti. L’Egitto divenne uno dei luoghi d’interrogatorio per l’insidiosa pratica di ‘extreme rendition’, con cui la CIA deporta sospetti terroristi in paesi stranieri accomodanti che forniscono volentieri strumenti e locali di tortura. È questo che s’intende per ‘una presidenza dei diritti umani’? Non sarebbe da trascurare l’ironia che l’inviato speciale del presidente Obama al governo Mubarak nella crisi non fosse altri che Frank Wisner, un americano di spiccatissimo lignaggio CIA.

Ci dovrebbe essere chiarezza sulla relazione tra questo tipo di stato post-coloniale al servizio degli interessi regionali USA (petrolio, Israele, contenimento dell’Islam e della proliferazione non voluta di armi nucleari) e i servigi di potere, privilegio e ricchezza dati a una minuscola élite nazionale corrotta che, nel frattempo, sacrifica il benessere e la dignità della popolazione nazionale. Nell’era post-coloniale, caratterizzata a livello popolare da una diffusa consapevolezza della sovranità nazionale e dei diritti umani, una tale struttura può essere mantenuta solo costruendo alte barriere di paura rafforzate dal terrorismo di stato per intimidire la popolazione dal perseguire i propri obiettivi e valori. Quando s’infrangono tali barriere, come di recente in Tunisia e in Egitto, la fragilità del regime oppressivo risplende nel buio.

Il dittatore o corre verso l’uscita più vicina, come ha fatto Ben Ali della Tunisia, o viene scaricato dal suo entourage e dai suoi amici stranieri in modo che la sfida rivoluzionaria possa essere ridotta a un rivoletto in prematuro accomodamento. Questo secondo processo sembra rappresentare le ultime manovre dell’élite di palazzo al Cairo e dei suoi sostenitori alla Casa Bianca. Solo col tempo si vedrà se le furie della controrivoluzione prevarranno, magari a fucilate e frustate, ed eventualmente con gesti di blandizie riformistica che diventano col tempo promesse non mantenibili se il vecchio regime non viene sostituito del tutto. Non mantenibili perché la corruzione e le grossolane disparità di ricchezza fra l’impoverimento di massa si possono sostenere solo, dopo -Piazza -Tahrir, mediante la reimposizione di un potere oppressivo. E se non è oppressivo, non sarà in grado di contenere a lungo le pretese di diritti, di giustizia sociale ed economica, e la dovuta politica di solidarietà con la lotta palestinese.

Ecco il punto cruciale dell’ironia etica. Washington è rispettosa della logica di auto-determinazione fintanto che converge con la sua grande strategia, e si dimentica della volontà della gente ogni qual volta sia considerata una minaccia ai neoliberisti dell’economia globalizzata o agli allineamenti strategici così cari ai programmatori del dipartimento di Stato o del Pentagono. Ne risulta un inevitabile andirivieni mentre gli USA cercano di muoversi a scatti, celebrando l’avvento della democrazia in Egitto, lamentando la violenza e le torture del regime barcollante, e intanto facendo quanto possono per gestire il processo dall’esterno, il che vuol dire impedire un autentico cambiamento e ancor meno una trasformazione democratica dello stato egiziano. L’investitura al principale contatto CIA e fedelissimo di Mubarak, Omar Suleiman, a presiedere il processo di transizione sembra un piano appena velato di gettare Mubarak in pasto alla folla stabilizzando intanto il regime che ha presieduto per più di 30 anni. Mi sarei aspettato maggiore abilità da parte dei dirigenti geopolitici, ma forse questo è un segno in più della miopia imperiale che così spesso accompagna il declino dei grandi imperi.

È notevole che la gran parte dei manifestanti alla domanda dei media sui motivi per rischiare violenza e morte scendendo in strada rispondano con varianti dell’espressione “Vogliamo i nostri diritti” o “Vogliamo libertà e dignità”. Ovviamente la disoccupazione, la povertà, la sicurezza alimentare, la rabbia per la corruzione, gli abusi, e le pretese dinastiche del regime Mubarak, offrono una comprensibile infrastruttura di collera che alimenta senza dubbio i fuochi rivoluzionari, ma sono i diritti e la dignità che sembrano prevalere in questa nuova consapevolezza politica. Queste idee, in larga misura alimentate nell’incubatrice della coscienza occidentale e poi innocentemente esportate come segno di buona volontà, come il ‘nazionalismo’ un secolo prima, potrebbero in origine essere intese solo come mosse di pubbliche relazioni. Ma col tempo hanno dato origine ai sogni degli oppressi e delle vittime, e quando è finalmente arrivato l’inatteso momento storico, sono divampate. Rammento di aver parlato un decennio fa con estremisti indonesiani a Giakarta, che dicevano di quanto il loro coinvolgimento iniziale nella lotta anti-coloniale fosse stato stimolato da ciò che avevano appreso dai propri insegnanti coloniali olandesi sull’insorgere del nazionalismo come ideologia politica in Occidente.

Le idee possono venir disseminate con intento conservatore, ma se in seguito diventano appropriate per le lotte dei popoli oppressi, rinascono e servono da sostegno di una nuova politica emancipatrice. Nulla illustra meglio questo percorso hegeliano che l’idea dell’auto-determinazione, inizialmente proclamata da Woodrow Wilson dopo la prima guerra mondiale. Wilson era un leader che cercava soprattutto di mantenere l’ordine, intendeva soddisfare le mire degli investitori e delle grandi aziende straniere, e non si lamentava degli imperi coloniali europei. Per lui l’auto-determinazione era solo un mezzo conveniente per organizzare la frammentazione permanente dell’impero ottomano con la formazione di una serie di stati etnici. Non si rendeva ben conto, nonostante gli ammonimenti del suo segretario di stato, che l’auto-determinazione potesse servire ad altri scopi, diventando un potente strumento di mobilitazione per rovesciare il potere coloniale. Ai nostri tempi, i diritti umani hanno seguito un simile percorso tortuoso, talora essendo nulla più che un’insegna propagandistica usata per schernire i nemici durante la guerra fredda, talaltra come una conveniente protezione contro l’identità imperiale, e in qualche caso quale fondamento dello zelo rivoluzionario come pare essere il caso nelle lotte ancora in corso per i diritti e la dignità che hanno luogo in tutto il mondo arabo in varie forme.

È impossibile predire quale sarà il futuro. Ci sono troppe forze in gioco in circostanze di radicale incertezza. In Egitto, per esempio, si crede diffusamente che quasi tutte le carte siano in mano all’esercito, che determinerà il risultato qualora decida di far valere il suo peso. Ma tale giudizio comune è appunto un altro segno che il realismo del potere duro domina la nostra immaginazione, e che il motore dell’azione storica appartenga alla fine ai generali e alle loro armi e non alla gente per strada. Ovviamente, le varie pressioni si confondono in quanto l’esercito potrebbe semplicemente cercare di seguire la corrente mettendosi dalla parte del vincitore una volta che il risultato paia chiaro. C’è qualche ragione per affidarsi alla saggezza, al giudizio e alla buona volontà degli eserciti, non solo in Egitto i cui comandanti devono la loro posizione a Mubarak, ma in tutto il mondo? In Iran l’esercito se ne stette sì in disparte, e un processo rivoluzionario trasformò l’edificio di dominio corrotto e brutale dello scià, la gente momentaneamente prevalse, solo per farsi arraffare la loro straordinaria vittoria nonviolenta in una successiva mossa controrivoluzionaria che sostituì una teocrazia a una democrazia.

Ci sono pochi casi di vittoria rivoluzionaria, e fra questi è ancor più raro che si prosegua la missione rivoluzionaria senza sgretolamento. La sfida è sostenere la rivoluzione di fronte ai quasi inevitabili progetti controrivoluzionari, alcuni fra i quali lanciati da coloro che appartenevano al precedente movimento d’insieme contro il vecchio ordine, ma poi determinati a dirottare la vittoria per i propri fini. Le complessità del momento rivoluzionario richiedono la massima vigilanza da parte di chi ha come ideali che lo animano l’emancipazione, la giustizia e la democrazia perché ci saranno nemici che cercano di prendere il potere a spese di una autentica politica umana. Una delle caratteristiche più salienti della Rivoluzione Egiziana finora è stata l’ethos straordinario di nonviolenza e solidarietà mostrato dai dimostranti in massa anche di fronte a ripetute sanguinose provocazioni dei baltagiyya inviati dal regime. Questo ethos ha finora rifiutato di venire sviato da queste provocazioni, e possiamo solo sperare e pregare che le provocazioni cesseranno, e che le maree controrivoluzionarie si affievoliranno, o perché sentono che è inutile ostacolare il momento storico oppure perché travolte dagli effetti nefasti di una troppo protratta illegittimità.

________________________

Richard Falk è uno studioso di diritto internazionale e relazioni internazionali che ha insegnato all’Università di Princeton per quarant’anni. Dal 2002 vive a Santa Barbara, California, dove insegna alla locale sede dell’Università di California in Studi Globali e Internazionali e dal 2005 presiede il Consiglio d’amministrazione della Fondazione per la Pace nell’Era Nucleare.

TRANSCEND Media Service, 14.02.11

Traduzione di Miky Lanza per il Centro Sereno Regis

Titolo originale: The Toxic Residue of Colonialism: Protecting Interests, Disregarding Rights

![chomskycarp460[1]](https://serenoregis.org/wp-content/uploads/2012/01/chomskycarp4601.jpg)

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!