1989: vent’anni dopo – Nanni Salio

Che cosa è successo nel 1989 e perché?

Questa è la domanda che si è posto Johan Galtung in un importante lavoro (Eastern Europe Fall 1989. What Happened and Why”. Reasearch in Social Movements, Conflicts and Change, XIV, 1992, pagg. 75-97).

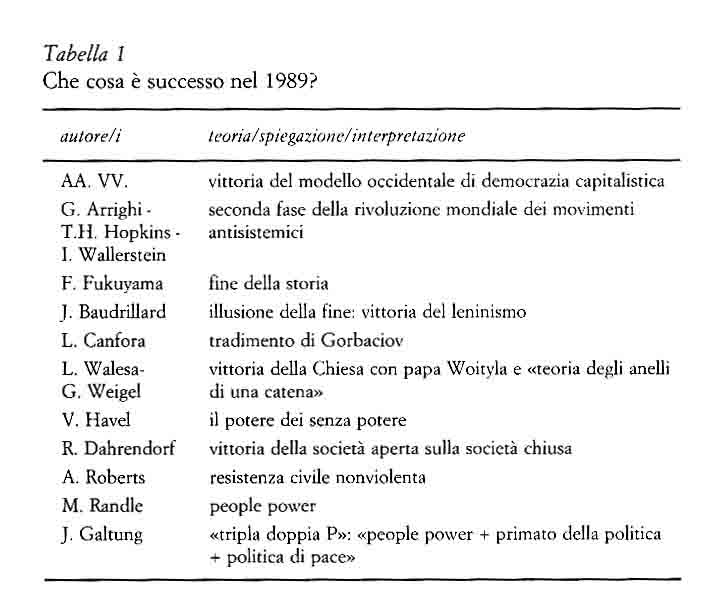

Ma prima di presentare la sua analisi, passiamo rapidamente in rassegna le principali interpretazioni proposte da vari autori, riportate nella tabella seguente (tratta da: Giovanni Salio, Il potere della nonviolenza, EGA, Torino 1995; si veda anche un contributo più didattico: Insegnamento della storia ed educazione alla pace”1989: un caso di studio”).

Oltre allo smantellamento materiale, mattone su mattone, del muro di Berlino, si assiste alla fine della guerra fredda, ratificata formalmente a Parigi nel dicembre 1990 e due anni dopo, a cominciare dall’estate 1991, all’implosione del grande impero multietnico dell’Unione Sovietica. In termini generali, tra il 1989 e il 1991 assistiamo a un profondo mutamento del regime delle relazioni internazionali: si passa da un sistema bipolare a un’altra configurazione che alcuni interpretano come unipolare, dominato dall’unica superpotenza rimasta, gli Stati Uniti, altri la vedono come una fase di transizione verso una struttura multipolare. Si può pensare che vi sia del vero in entrambi i punti di vista, con gli Stati Uniti che mantengono momentaneamente, (sino al loro “prossimo crollo”? Si veda: http://www.ilgridodeipoveri.org/gdp/a/15600.html) un ruolo egemone, ma al tempo stesso con un sistema multipolare in via di formazione.

L’aspetto più rilevante da sottolineare è che questo cambiamento del regime di relazioni internazionali è avvenuto senza che sia stata combattuta una grande guerra, direttamente tra i due blocchi che si contrapponevano, anche se è vero che la guerra era fredda tra loro e calda in gran parte del pianeta.

Cambiamenti precedenti di regime sono stati il frutto di enormi sconvolgimenti provocati da grandi guerre. Dobbiamo chiederci come mai nel 1989 il cambiamento è avvenuto quasi senza sparare un solo colpo di fucile, pur in presenza di un potere militare che l’Unione Sovietica avrebbe potuto impiegare per impedire tali cambiamenti, come aveva fatto ripetutamente negli anni precedenti (Ungheria 1954, Praga 1968).

A tale proposito, Luigi Bonanate, docente di Relazioni Internazionali all’Università di Torino, ricorda: “Qualcuno mi faceva osservare subito dopo la disgregazione dell’impero sovietico che la maggior parte della produzione scientifica e internazionalista precedente si è improvvisamente, drammaticamente, trasformata in carta straccia. Dovevamo ripensare, ex novo, tutti i capisaldi dei nostri modelli di analisi.” (L. Bonanate, La politica internazionale di fronte al futuro, Angeli, Milano, 1991, p. 9). Questa è un’affermazione onesta, perché quasi tutti i politologi e sovietologi, con pochissime eccezioni, avevano sostenuto che l’Unione Sovietica, come ogni paese comunista, non avrebbe potuto trasformarsi in un sistema democratico senza una guerra esterna, che tuttavia non avrebbe potuto essere combattuta pena l’autodistruzione reciproca dei contendenti. Anzi, si sosteneva che un regime fascista poteva subire la transizione verso un regime democratico, senza guerra, ma non un regime comunista. E si portava l’esempio della Spagna di Franco, dove questa transizione era avvenuta in maniera indolore dopo la morte del dittatore. (Tra coloro che hanno previsto il crollo si veda il saggio di Emmanuel Todd, Il crollo finale, Rusconi, Milano 1976 e in forma romanzata: Donald James, La caduta dell’impero sovietico. Romanzo fantapolitico, Rizzoli, Milano 1983. Più avanti prenderemo in esame la previsione fatta da Galtung.)

La prima spiegazione riportata nella tabella, attribuita ad autori vari (nel senso che sono molti coloro che si ritengono d’accordo con questa tesi), è quella tuttora dominante. Anzi, più ci si allontana dall’89 più questa tesi tende ad essere accettata (si veda tra gli altri, il voluminoso studio sulla Germania dell’Est di Charles Maier, Il crollo. La crisi del comunismo e la fine della Germania Est, Il Mulino, Bologna 1999). E’ una interpretazione piuttosto superficiale perché non affronta quello che è stato definito “l’enigma del 1989” (Lévesque, Jacques. The Enigma of 1989: The USSR and the Liberation of Eastern Europe, Berkeley: University of California Press, 1997.

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4q2nb3h6/), ovvero le ragioni del non intervento dell’URSS e si limita a prendere atto della vittoria del modello occidentale di democrazia capitalista. E’ anche una tesi di comodo per i vincitori perché non c’è dubbio che porta acqua al mulino di coloro che cercano di trarre tutti i vantaggi possibili da questa ipotetica vittoria, che Giuseppe Boffa ha definito, con ironica preveggenza L’ultima illusione. L’Occidente e la vittoria sul comunismo (Laterza, Bari 1997).

Arrighi, Hopkins e Wallerstein (Movimenti antisistemici, Manifestolibri, Roma 1992) sostengono che così come nel ’68 c’è stata una prima fase dei movimenti antisistemici, l’89 può essere interpretato come la prosecuzione del ’68 nei paesi dell’Est, che non avevano vissuto la prima fase della rivoluzione antisistemica. E’ interessante osservare che il movimento degli anni ’60 nacque negli Stati Uniti da importanti lotte nonviolente: contro la guerra del Vietnam, contro l’apartheid e per i diritti civili, sotto la guida di Martin Luther King. In Europa, negli anni successivi, culminati nel ’68, il movimento subì man mano una deriva verso la lotta armata, esplosa in particolare in Italia nel decennio successivo, con conseguenze devastanti.

Sulla tesi della “fine della storia” sostenuta da Fukuyama non vale la pena di spendere molte parole: essa è stata rapidamente dimenticata e ampiamente contraddetta dagli eventi degli anni ’90 e da quelli di inizio XXI secolo.

Jean Baudrillard, studioso francese noto per le sue provocazioni, sostiene una tesi decisamente controcorrente: “E se il crollo del muro di Berlino non segnasse affatto la fine della guerra fredda? E se Gorbaciov e compagni si fossero ispirati alla più ortodossa delle teorie leniniste, individuando con geniale ironia “l’anello più debole della catena” proprio nel regime sovietico, e avviandone la liquidazione al solo scopo di trascinare nella rovina l’intero sistema del potere mondiale?” (J. Baudrillard, L’illusione della fine o lo sciopero degli eventi, Anabasi, Milano, 1993). In altre parole: muoia Sansone con tutti i Filistei. Alla luce degli eventi successivi, questa tesi sembra avere qualche conferma: anche “l’impero del bene” non sta bene e si moltiplicano le previsioni di un suo prossimo crollo (Emmanuel Todd, Dopo l’impero, Tropea, Roma 2003).

Quella di “Gorbaciov il traditore” è la tesi di Luciano Canfora, storico italiano di tradizione marxista, che traccia un paragone con il conflitto tra Atene e Sparta nella Grecia antica e dice che Pericle insegnava una grande verità geopolitica: “Non si può fuoriuscire dall’impero, l’impero è tirannide… può sembrare ingiusto difenderlo, ma certo è altamente rischioso lasciarlo perdere” (L. Canfora, Grandezza di Stalin e miseria di Gorbaciov, Limes 1994, p.77). E poi traccia una analogia anche in termini temporali dicendo che per una curiosa combinazione storica, anche l’impero sovietico è durato 70 anni quanto l’impero dell’antica Grecia di Pericle e sostiene che Gorbaciov ha avuto un ruolo più simile a quello di un traditore “che non a una figura positiva meritoria del premio Nobel per la pace”.

Walesa e Weigel sostengono la tesi della vittoria della chiesa di papa Woityla che argomentano con la “teoria degli anelli deboli di una catena” (L’ultima rivoluzione, Mondadori, Milano 1994). Secondo questa tesi sarebbe stato fondamentale l’appoggio dato da Papa Woityla a Solidarnosc in Polonia. Come ricorda Richard Berstein, “Quando il papa venne nel 1979, portò un messaggio molto semplice: signor Geremek, disse, non abbiate paura” (Richard Berstein, New York Times, 6/4/05, Does the Pope Win the Cold War? The Answer Is Yes in Poland). L'”anello debole della catena”, la Polonia, è quello in cui ha inizio la transizione che man mano si estende agli altri paesi. La chiesa ha effettivamente aiutato Solidarnosc nell’organizzare la resistenza civile nonviolenta, ma non l’ha teorizzata e riconosciuta come tale, neppure a posteriori. Il riconoscimento esplicito di questa strategia generale permetterebbe alla chiesa di rendere più coerente il proprio messaggio di pace di fronte alla molteplicità di guerre presenti oggi nel mondo.

Ne Il potere dei senza potere (Garzanti, Milano, 1991) Vaclav Havel, riecheggiando il pensiero di Capitini e Gandhi, sostiene che il potere dei senza potere si fonda sulla vita nella verità: “nel sistema post-totalitario… la vita nella verità non ha solo una dimensione esistenziale… ma ha anche una dimensione politica”. “La verità… ha nel sistema post-totalitario un significato particolare… gioca molto di più e in modo diverso il ruolo di fattore di potere o addirittura di forza politica… Come agisce questa forza? Questo potere… non si appoggia a nessun soldato proprio, ma ai cosiddetti soldati del nemico, vale a dire a tutti coloro che vivono nella menzogna e ad ogni momento… possono essere fulminati dalla forza della verità… E’ come un’arma batteriologica con cui, quando le condizioni sono mature, un civile può da solo disarmare una divisione intera”. Riflettendo sulla sua esperienza, sostiene inoltre che: “Il principio della trasformazione violenta del sistema deve essere totalmente estraneo [ai movimenti dissidenti] proprio in quanto tale, perché punta sulla violenza…. I movimenti dissidenti… si caratterizzano proprio per l’opinione contraria che vede il cambiamento del sistema come qualcosa di esteriore, di secondario, che di per sé non garantisce niente. La sterzata di un’astratta visione politica del futuro verso l’uomo concreto e la sua difesa reale, qui ed ora, si accompagna naturalmente quindi all’opposizione decisa contro ogni violenza in nome di un futuro migliore e alla profonda sfiducia che un futuro costruito con la violenza possa essere realmente migliore e non contrassegnato dagli stessi mezzi con cui è stato raggiunto… Non si tratta di conservatorismo o di moderazione politica: i movimenti dissidenti non puntano alla trasformazione politica violenta, non perché considerino questa soluzione troppo radicale ma, al contrario, perché è poco radicale”.

Ralf Darhendorf è stato uno dei primi a scrivere tempestivamente su quanto era avvenuto in Europa (1989, Riflessioni sulla rivoluzione in Europa, Laterza, Bari 1990) e sostiene che è stata la vittoria della società aperta sulle società chiuse, una tesi che si richiama alla filosofia di Karl Popper. C’è del vero in questa affermazione, ma Darhendorf non prende in considerazione un punto fondamentale: che l’autentica società aperta è una società nonviolenta, cioè la società capace di affrontare qualsiasi conflitto senza fare ricorso a mezzi che contraddirebbero i principi stessi su cui essa intende fondarsi. Popper non ha riconosciuto esplicitamente il valore della nonviolenza, però negli ultimi anni, partendo da altri temi, ha maggiormente esplicitato il rapporto che c’è tra società aperta e nonviolenza, soprattutto quando si è occupato del ruolo nefasto svolto dal sistema dei media, in particolare dalla televisione, sostenendo che dobbiamo evitare la caduta delle resistenze naturali alla violenza nella maggioranza della popolazione e invitava espressamente a educare alla nonviolenza.

I contributi degli ultimi tre autori (Adam Roberts, Michael Randle e Johan Galtung) si basano su un esplicito riconoscimento del ruolo svolto dalla nonviolenza. Adam Roberts è noto per gli studi fatti in precedenza su queste tematiche e si pone delle questioni di ordine generale alle quali cerca di rispondere dicendo che sarà anche la ricerca futura che ci permetterà di approfondire questi punti: “i cambiamenti nell’Europa dell’Est e nell’Unione Sovietica nel 1989-’91 possono essere attribuiti alla pressione dal basso, compresa la resistenza civile? Oppure furono dovuti principalmente a cambiamenti dall’alto che iniziarono con l’avvento al potere di Gorbaciov?” “Quali furono le circostanze interne e internazionali che permisero alla lotta nonviolenta di svilupparsi in una scala così ampia e di essere apparentemente efficace?… Quali lezioni possono essere tratte dagli eventi del 1989-’91 sull’uso della resistenza civile nella politica internazionale?” Una tesi più o meno analoga è quella di Michael Randle che si basa sul concetto di people-power, utilizzato soprattutto in relazione alla lotta che nelle Filippine portò alla cacciata di Marcos.

Che si sappia, Johan Galtung è stato l’unico a prevedere, con grande precisione, la caduta del sistema di potere sovietico, basandosi su una specifica teoria, strutturalmente simile a quella che propone ora nel prevedere il crollo dell’impero statunitense. E’ bene presentarla, prima di passare alla sua interpretazione degli eventi, con le parole che lui stesso ha usato nella autobiografia:

“La previsione si concentrò sulla mia specialità, la politica globale. Nel libro curato da Dag Poleszynski ed Erik Rudeng, Norge i 1989 arene (Norvegia negli anni ’80), pubblicato nel 1980, la previsione era per l’Unione Sovietica che la dinamica politica su una scala veramente grande comincerà a manifestare i suoi effetti nel momento in cui le quattro contraddizioni –la classe operaia che vuole i sindacati, la borghesia che vuole beni di consumo, gli intellettuali con limitata libertà di espressione e di stampa, le minoranze in cerca di autonomia- si rafforzeranno l’un l’altra dando vita a un’alleanza di popolo per una maggior libertà sotto il socialismo. Accennai anche a una quinta dimensione: i contadini che volevano più libertà di movimento. Questo è ciò che avvenne in modo piuttosto preciso con la glasnost e la perestroika di Gorbaciov, e non un singolo fattore sul quale la ricercatrice francese Helene Carriere D’Encausse basò la sua prognosi (nel libro: Esplosione di un impero, Edizioni e/o, Roma 1980, ndr), la rivolta nelle repubbliche mussulmane. La mia teoria era che sotto Stalin nessuna contraddizione poteva essere articolata, sotto Krushchev-Brezhnev andò un po’ meglio, ma solo una contraddizione per volta. Il tempo era ormai maturo, sotto Gorbaciov, perché tutte le contraddizioni si intrecciassero ed egli divenne l’uomo della storia. In una conferenza per i geografi danesi nel 1980, diedi una orizzonte temporale: il muro di Berlino cadrà entro dieci anni. Il loro commento quando questo avvenne il 9 novembre 1989 fu: ‘E’ avvenuto proprio allo scadere del tempo’. Conosco qualcosa su quanto costa costruire un movimento, perciò la mia stima è stata dieci anni.” (In: Johan Galtung, Johan Lackland. On the peace path trough the world, pp. 103.104. Ed.orig. in norvegese: Johan Uten Land. Pa Fredsveien Gjennon Verden, Aschehoug, Oslo 2000.)

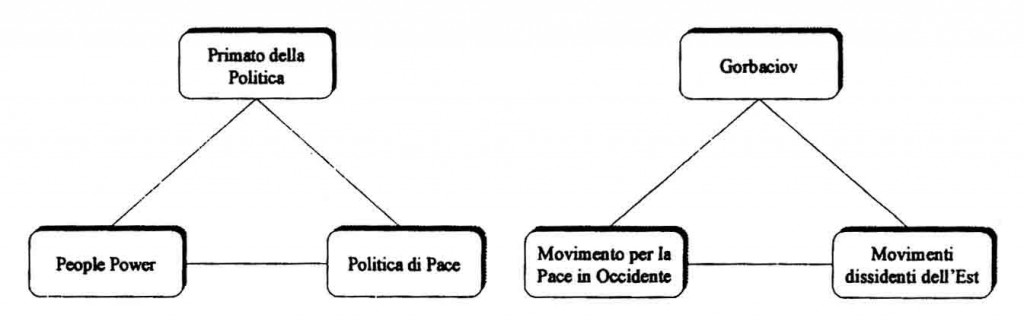

Nell’analisi che ha sviluppato in seguito, Galtung propone un’interpretazione che si basa sul modello delle tre doppie P: Primato della Politica, People Power, Politiche di Pace

Nello schema sono rappresentati sia i tre principali fattori politici del modello, sia i tre principali attori sociali. Due di questi attori hanno agito dal basso, mentre il terzo è un attore istituzionale. Galtung sostiene che il risultato di questo cambiamento è la sconfitta della logica combinazione dello stalinismo e del nuclearismo. Lo stalinismo è stato sconfitto nei paesi dell’Est, il nuclearismo è stato sconfitto in entrambi i blocchi, sebbene il movimento del dissenso nei paesi dell’Est lottasse solo, o prevalentemente, contro lo stalinismo, mentre il movimento per la pace occidentale lottava contro il nuclearismo. I due movimenti agivano infatti in contesti sociali diversi nei quali la percezione dei problemi era differente e anzi per un certo numero di anni, fino al 1984, data della Conferenza dell’END (Eurpean Nuclear Desarmament) tenutasi a Perugia, il contrasto tra i due movimenti era stato tale che essi non riuscivano a raggiungere un accordo comune. Prima di quella occasione, alle conferenze internazionali del movimento per la pace partecipavano rappresentanti delle istituzioni e non dei movimenti del dissenso, dato che nei paesi dell’Est il movimento per la pace fu per lungo tempo un movimento istituzionale.

La tesi sostenuta da Galtung è che l’insieme dei fattori politici e sociali presentati nello schema hanno permesso il cambiamento in termini nonviolenti. E’ necessario tuttavia fare una premessa metodologica per discutere questa tesi. Si può distinguere tra eventi o cause precipitative da un lato e processi o cause cumulative dall’altro. In altre parole, ci sono diverse possibili spiegazioni causali, e siamo di fronte a un fenomeno che non possiamo studiare con esperimenti di laboratorio per verificare le nostre ipotesi, ma solo immaginando esperimenti mentali che non possono avere conferma o smentita sperimentale, anche se si concludono con un giudizio di maggiore o minore ragionevolezza. Nella prima parte del suo intervento, Galtung si sofferma su questioni di interpretazione metodologica, su cosa vuol dire spiegare un evento, su cosa significa fare “esperimenti mentali” nel campo della storia.

Il people power è il potere della gente, un potere dal basso, per contrastare quello delle istituzioni, concentrato nelle mani di poche persone. Uno dei compiti principali dei movimenti di cambiamento sociale è quello dell’empowerment, la riscoperta e riappropriazione del proprio potere personale (John Friedman, Empowerment, Qualevita, Torre dei Nolfi 2004. Una interessante ricostruzione storica di come ha operato il potere dal basso nella Germania dell’Est è contenuta in: Paola Rosà, Lipsia 1989. Nonviolenti contro il Muro, Il Margine, Trento 2009). Secondo Galtung, il potere politico durante gli anni della guerra fredda esercitava un formidabile controllo sugli esseri umani, nel senso che poche centinaia di persone, si stima che fossero circa 300 o 400 sia in occidente che nei paesi dell’Est, hanno deciso la politica nucleare, con conseguenze che si sono fatte sentire sulla vita di varie centinaia di milioni di persone. Si potrebbe fare un’analogia con il potere economico, soprattutto con quello finanziario, anch’esso concentrato nelle mani di qualche centinaio di persone. Questa concentrazione estrema di potere è una forma molto soft di totalitarismo, anche se normalmente i politologi non la considerano tale. Il people-power è invece un “potere di tutti”. La teoria dell’azione nonviolenta, a cominciare da quella sviluppata da Gene Sharp, si basa proprio su una diversa concezione del potere.

Che cosa si intende per primato della politica? Lo scopo della politica è quello di riuscire a dirimere i conflitti senza che questi degenerino in violenza. Per fare ciò è necessario che gli uomini politici siano all’altezza di questo compito e considerino sempre il primato della politica come un obiettivo prioritario. Quando la politica perde il suo primato e la parola passa ai militari, come è avvenuto in tanti casi, gli uomini politici tradiscono il loro mandato ideale e diventano prigionieri della logica della guerra e della violenza.

Per “politiche di pace” si intendono in particolare le iniziative attuate man mano da Gorbaciov dopo la sua elezione nel maggio dell’ ‘85, nel tentativo di sbloccare la situazione che si era venuta a creare, di stallo, nelle trattative di disarmo sugli euromissili. Egli ha seguito una modalità nelle trattative molto diversa da quella che solitamente veniva praticata. Le trattative di disarmo quasi sempre sono state inconcludenti perché si basavano sul principio dell’equilibrio delle parti, secondo il quale ciascuna di esse doveva trovarsi in una situazione di equilibrio, dal punto di vista delle forze in gioco, rispetto all’altra. L’equilibrio veniva valutato in termini quantitativi mettendo però a confronto sistemi d’arma che erano qualitativamente diversi e pertanto non si riusciva a raggiungere un accordo vero e proprio in una situazione caratterizzata da una continua ed enorme proliferazione delle armi, per cui quella logica era comunque insensata. Gorbaciov modificò questo approccio e cominciò a fare una serie di atti unilaterali di disarmo parziale, uno dopo l’altro, come in una sorta di partita a poker in cui un giocatore rilancia rispetto all’avversario fino a costringerlo a fare un passo avanti, a “vedere”, per usare il linguaggio del gioco d’azzardo, facendolo quindi scendere sul terreno concreto scelto da lui stesso, quello della trattativa. (Questo modo di procedere era stato teorizzato da Charles E. Osgood con la formula GRIT, Graduated Reciprocation in Tension-Reduction. Per approfondire, si veda: http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_E._Osgood#GRIT ) La strategia che ha portato all’accordo del 1987 prevedeva da parte dell’Unione Sovietica lo smantellamento di un numero di missili triplo rispetto a quello degli occidentali. Per la prima volta furono accettate delle condizioni che secondo la logica tradizionale sarebbero state considerate ingiuste, squilibrate. Questo accordo fu l’inizio dell’inversione di tendenza nella corsa agli armamenti e molti lo considerano di fatto la fine della guerra fredda.

Dei tre principali attori sociali, Gorbaciov è stato quello istituzionale e uno dei pochi, se non l’unico, capo di stato autorevole di quel tempo a riferirsi pubblicamente alla cultura della nonviolenza nel corso di un incontro, avvenuto in India, con Rajiv Gandhi. Non si trattò solo di una occasione retorica, poiché in seguito Gorbaciov ha proseguito con coerenza lungo la strada tracciata, e ancora oggi è impegnato attivamente nel promuovere alternative politiche che si richiamano a quella scelta.

I due attori sociali dal basso, movimenti dissidenti dell’Est e movimento per la pace occidentale hanno agito dapprima separatamente e solo in un secondo tempo sono riusciti a stabilire forme di collaborazione. Le grandi manifestazioni di protesta promosse dal movimento per la pace occidentale raggiunsero il culmine, in quasi tutti i paesi d’Europa, negli anni 1982-’83. Dopodiché, quando gli euromissili furono comunque installati, nonostante la grande protesta di massa che vide la partecipazione di milioni di persone, cominciò la fase di riflusso. Continuarono alcune azioni di resistenza che tuttavia furono meno visibili e significative. Il movimento non fu quindi presente sulla scena politica nel periodo successivo e soprattutto nel 1989 per cogliere il frutto, inaspettato, del successo. Le grandi manifestazioni del movimento per la pace occidentale influirono sull’opinione dei leader politici sovietici e facilitarono l’ascesa di Gorbaciov (che fu eletto con un solo voto di scarto), del quale era noto l’orientamento politico innovatore, progressista (che avrebbe poi portato alla perestroika), perché ormai si erano convinti che la Germania non era più un pericolo. In un paese in cui milioni e milioni di persone protestano contro le politiche del governo, i leader sovietici si convinsero che si sarebbe potuto arrivare a un processo di distensione completo, sino alla riunificazione della Germania. Come è noto questo è stato uno degli avvenimenti cardini della storia europea, un fatto di enorme peso sia per il passato, sia per il presente e per il futuro, perché nell’Europa unita la Germania svolge un ruolo di primo piano. Infine, è importante sottolineare che, contrariamente a una vulgata di comodo, la pressione esercitata dal movimento per la pace fu efficace anche per far cambiare la politica di Regan negli Stati Uniti, come documenta in maniera assai articolata Lawrence S. Wittner nei suoi lavori (“Il rafforzamento militare di Reagan ha davvero portato alla vittoria della Guerra Fredda?”, 29 gennaio 2004, http://www.zmag.org/italy/wittner-militare-reagan.htm. Lo stesso autore è intervenuto recentemente per trarre spunto da quelle lotte e ragionare sul presente: Lawrence S. Wittner, April 26, 2007, How the Peace Movement Can Win, http://www.fpif.org/fpiftxt/4177).

Un biennio cruciale 1989 –1991: dall’euforia alla delusione

I mesi successivi alla caduta del muro furono caratterizzati da grandi speranze. A cominciare già dall’accordo del 1987 sugli euromisssili, la spesa militare mondiale cominciò a diminuire sino a ridursi del 30%. Si sperava che i “dividendi della pace” potessero aiutare a risolvere molti dei più gravi problemi dell’umanità. Alcuni esponenti del movimento per la pace italiano giunsero a sostenere che si stava entrando in un periodo in cui non ci sarebbero state più guerre. L’ordine fu “tutti a casa”, come avviene dopo la fine di una guerra.

Ma bastarono due anni e anche meno per accorgersi che, come ebbe a dire Giuseppe Boffa, il 1989 era stato “una grande occasione sprecata…. In questo senso, un fallimento.” (Op. cit, p.3). Egli continua osservando che “Se è vero il vecchio detto.., secondo cui gouverner c’est prévoir, mai come in quel momento ho avvertito quanto poco il mondo fosse governato” (Boffa, pp3-4). Gorbaciov ebbe successo in politica estera, perché riuscì a porre fine alla guerra fredda, almeno nella forma con cui si era svolta fino a quel momento, anche se oggi c’è chi paventa una nuova guerra fredda. Ma non riuscì a controllare il processo di transizione interno, che gli sfuggì di mano, con esiti alquanto negativi.

Ben presto, a cominciare dalle “guerre jugoslave”, si cominciò a parlare di “nuovo disordine mondiale” anziché di nuovo ordine mondiale. E il livello di vita nei paesi dell’Est europeo e soprattutto nell’ex URSS diminuì drasticamente, tanto che ancora dieci anni dopo, nel 1999, Pedrag Matvejevic constatava che “Nella maggior parte dei paesi dell’Est, il post-comunismo non è ancora riuscito a ‘raggiungere’ i regimi che si dicevano comunisti (come livello di vita e di produzione, scambi economici, sicurezza sociale, regime pensionistico, ecc.)” (“Il comunismo è morto, Ma la democrazia non sta troppo bene”, L’Unità, 7 novembre 1999).

Che cosa abbiamo imparato? Mezzi e fini.

Commentando due anniversari del 1989, il 4 giugno a Piazza Tienanmen e il 9 novembre a Berlino, Jeffrey N. Wasserstrom e Irema Grudzinska Gross (What we can learn from two anniversaries of 1989), sintetizzano la loro risposta a questa domanda in tre punti essenziali:

- Una popolazione determinata che faccia affidamento a parole, simboli e scioperi, invece che alla violenza, può talvolta ottenere risultati impressionanti, addirittura in qualche caso miracolosi.

- Sebbene i movimenti sociali vengano di solito trattati come creazioni collettive, talvolta le azioni di pochi influenti individui possono avere un enorme impatto.

- Talvolta, lotte che inizialmente sembrano avere “fallito” in seguito raggiungono il “successo”, poiché aiutano ad aprire la strada per ulteriori sforzi intesi a conseguire gli stessi obiettivi. In altre parole, le lotte del 1989 confermano ancora una volta che “la nonviolenza è efficace”.

Come direbbe Michael Nagler:

“la guerra talvolta funziona, ma non è mai efficace”

(Michael Nagler, Per un futuro nonviolento, Ponte alle grazie, Firenze 2005).

”la nonviolenza talvolta funziona, ma è sempre efficace”.

Ma l’efficacia va intesa sia rispetto ai mezzi sia rispetto ai fini, ovvero sia dal punto di vista dei modelli di difesa (di lotta, di trasformazione nonviolenta dei conflitti) sia dei modelli di sviluppo. L’uso della violenza provoca una “eterogenesi dei fini”, come è stato ampiamente dimostrato proprio dall’esito negativo delle rivoluzioni comuniste nel XX secolo (Marco Revelli, Oltre il Novecento, Einaudi, Torino 2001). Nel caso delle lotte nonviolente del 1989, i movimenti di base non erano ancora sufficientemente maturi e non riuscirono a elaborare uno specifico modello di sviluppo per il quale lottare.

E si può sostenere che non elaborarono neppure uno specifico modello di difesa nonviolento da proporre, come osservò amaramente, tra gli altri, la stessa Petra Kelly (Why haven’t peace movements taken social defence seriously?), tanto che negli anni successivi saranno proprio i paesi dell’Est a chiedere l’ingresso nella NATO e a costituirne la barriera avanzata rivolta contro la Russia.

Gandhi ha sempre insistito sulla necessità di avere insieme alle lotte di disobbedienza civile un programma costruttivo da proporre e realizzare. I movimenti protagonisti del 1989, pur non riuscendo pienamente in questo compito, aprirono tuttavia la strada a una critica più radicale dei modelli di sviluppo allora dominanti, favorendo il dispiegarsi di movimenti che nei due decenni successivi cominciarono a individuare con maggior chiarezza questo obiettivo, come avvenne a Seattle nel 1999 con la nascita del “movimento dei movimenti”.

Le rivoluzioni colorate: la “nonviolenza della CIA”

Un’ulteriore, controversa e contraddittoria, conseguenza del 1989 sembrano essere le cosiddette “rivoluzioni colorate” che, a partire dal modello applicato in Serbia nel 1999 dal movimento Otpor per scalzare il regime di Milosevic, sono state esportate in altri paesi dell’ex URSS: Ucraina, Georgia, Kizighistan, con alterne fortune (Andrea Riscassi, Bandiera arancione la trionferà, Melampo, Milano 2007). Rivoluzioni pragmaticamente nonviolente nei mezzi, secondo quanto teorizzato dalla scuola di Gene Sharp, ma assai discutibili per quanto riguarda i fini, che si riducono ad essere un generico ingresso nelle democrazie capitaliste, spesso all’insegna di uno sfrenato neoliberismo (può essere utile per chiarire questo punto l’opera di David Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano 2007). Rivoluzioni finanziate e sostenute da varie fondazioni statunitensi, da quella di Soros sino ad agenzie collegate più o meno direttamente con la CIA. Il dibattito sui pro e i contro di queste rivoluzioni è tuttora in corso, sostenuto da un ingente impegno di ricerca da parte della scuola di Sharp (oltre al progetto “A force More Powerful” si veda: Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle, Porter Sargent, Boston 2005).

Esse hanno insegnato che è possibile abbattere regimi tirannici (e sarebbe stato possibile farlo anche in Iraq), ma al tempo stesso questo è solo un obiettivo parziale. Si evita la violenza diretta della lotta armata, ma si cade “dalla padella nella brace” di una violenza strutturale persino peggiore di quella dei regimi precedenti. Ancora una volta è l’insegnamento gandhiano del cambiamento sia del modello di difesa sia di quello di sviluppo in strutture coerentemente nonviolente nei mezzi e nei fini che dev’essere appreso, anche dai movimenti di base.

Un altro anniversario

Complementare a quello del 1989 è l’anniversario del centenario di Hind Swaraj, del quale è in corso di stampa la riedizione presso le Edizioni Gandhi di Pisa. Questo libricino che Gandhi scrisse nel 1909 da noi è ricordato solo dai movimenti nonviolenti e passato sotto silenzio dai media e dal mondo accademico.

Eppure è un testo che contiene alcune “scomode verità” con le quali siamo costretti a confrontarci, a cominciare dall’ammonimento profetico con cui Gandhi ci avvertì dei disastri di un modello economico, quello capitalista, o meglio “dei capitalisti”, fondato sull’ “avidità e sull’invidia”:

“Dio non voglia che l’India debba mai adottare l’industrialismo secondo il modello occidentale. L’imperialismo economico di un solo piccolo stato insulare (la Gran Bretagna) tiene oggi il mondo in catene. Se un’intera nazione di trecento milioni di abitanti si mettesse sulla strada di un simile sfruttamento economico, essa denuderebbe il mondo al modo delle locuste.”

Sappiamo che “la nonviolenza è antica come le colline”, ma abbiamo ancora molto da imparare per metterla in pratica. I due anniversari che qui abbiamo ricordato possono aiutarci a trovare il bandolo della matassa nel groviglio di problemi e di crisi che caratterizzano il tempo presente.

Scarica la traduzione in tedesco:

1989 – Zwanzig Jahre danach

Trackbacks & Pingbacks

[…] in una violenza più orrenda con il Kosovo. Alla fine, un movimento nonviolento, [per quanto discutibile, ndr] guidato da studenti chiamato Otpor ha guidato la campagna che ha rimosso Milosevic dal potere […]

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!