GIORNALISMO DI PACE PER GIORNALISTI

Il giornalismo di pace è emerso nella metà degli anni ’90 come un nuovo campo interdisciplinare d’interesse per giornalisti professionisti di paesi sia sviluppati sia in via di sviluppo, e per attivisti della società civile, ricercatori universitari e quant’altri interessati al nesso conflitti-media. Offre sia un insieme di proposte e opzioni pratiche a redattori e reporter, sia una base per sviluppare criteri valutativi per l’analisi critica del reportage di guerra – tutto derivato da, o almeno attento a, proposizioni sul conflitto, la violenza e la pace elaborate nei corsi di Studi su Pace e Conflitto.

Ho partecipato all’avvio di quest’attività in quanto ho tenuto un corso estivo di giornalismo di pace a Taplow Court, una gradevole villa nel sud dell’Inghilterra che funge da centro culturale britannico per un gruppo buddhista giapponese, Soka Gakkai International. Il relatore principale era Johan Galtung, che coniò il termine giornalismo di pace; fra gli invitati, Nick Pollard, al tempo mio superiore di fresca nomina come Capo delle Notizie alla British Sky Broadcasting.

Galtung ascoltò la presentazione di Pollard con impazienza crescente. Alla fine disse: “Quel che dice è molto interessante. Ma ancor più interessante è quello che lei non dice”. Addentrarsi nel subtesto inarticolato delle osservazioni di un relatore è una caratteristica peculiare del Metodo Transcend di Galtung per lavorare sul conflitto.

Egli ipotizza un dialogo con un “personaggio di rilievo” del governo di un paese coinvolto in un conflitto, dove emerge “un alto livello di accordo verbale”, sia rispetto alle cause delle difficoltà sia per quanto occorre fare per migliorare la situazione. “Ma non c’è accettabilità nel senso di agire sulla base di tale consenso. C’è una resistenza inarticolata” (Galtung e Tschudi, 2001: 218).

L’incontro di Taplow potrebbe servire da schema per molti tentativi di portare il giornalismo e gli Studi su Pace e Conflitto a considerarsi reciprocamente. Il concetto stesso di giornalismo di pace rende effettivamente problematici i reportage comuni in quanto ‘giornalismo di guerra’. Perché ci sia un qualche senso nell’appellarsi a qualcosa di nuovo, ci dev’essere qualcosa di intrinsecamente sbagliato in quanto abbiamo ora. Per molti professionisti ciò è indesiderabile e, in effetti, anti-intuitivo. Si suppone comunemente, ci dice Jorg Becker, che la comunicazione sia generalmente un fattore di pace: meglio agitare le mandibole che le armi, diceva Churchill.

Ma non si fanno i conti con la strutturazione e la logica strumentale delle tecnologie, istituzioni, norme e pratiche dei mass media. “La rappresentazione della violenza nei mass media è parte della violenza universale dei media stessi” (Becker, 1982: 227). Tali asserzioni inducono resistenza da parte di molti giornalisti perché sembrano in contrasto con assunti fondanti della loro prassi professionale; assunti che mantengono il loro potere proprio perché rimangono inarticolati.

Provocandone l’articolazione e simultaneamente richiedendo migliorie che possono essere presentate come fattibili e raggiungibili per redattori e reporter professionisti, il giornalismo di pace può emergere come un punto nodale di mutamento. Non sempre è utile presentarlo inizialmente per nome.

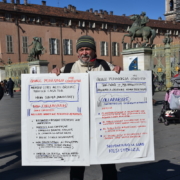

Così, per esempio, la nostra serie di attività e pubblicazioni per giornalisti professionisti a Londra, dal 2001 al 2005, si chiamava semplicemente Reporting the World (Reportage dal Mondo), e prese la forma di un’asserzione più inclusiva: partecipare a una discussione critica sui reportage di particolari conflitti armati, con suggerimenti da coloro con approcci per la pace e da qualcuno che opera sul terreno per mitigare, alleviare e trasformare il conflitto in questione (materiale disponibile a www.reportingtheworld.net).

L’esercizio condusse a qualche dialogo fruttuoso e alla pubblicazione di un manuale che riferiva e rifletteva sulle discussioni, anch’esso chiamato Reporting the World, e codificava il modello di giornalismo di pace nella seguente serie di domande da porsi per ogni pezzo di reportage nei media britannici (con adattamenti ovvi da attuarsi per i media altrove):

* Come si spiega la violenza?

– Come vien fuori la spiegazione dal modo in cui viene riferita la violenza?

– Offre un classico racconto ‘colpo su colpo’?

– Oppure tratta i processi con cui la violenza strutturale e culturale influisce sulla vita delle persone coinvolte?

– Chiarisce i processi, intelligibili seppur non funzionali, che possono star riproducendo la violenza?

– Che cosa si viene indotti o lasciati a dedurre su quel che dovrebbe avvenire o è probabile che avvenga subito dopo?

*Qual è la forma del conflitto?

– Il conflitto è configurato come ‘tiro alla fune’ – un gioco a somma zero di due parti che contestano uno stesso fine?

– Oppure come il gioco della ‘culla del gatto’ (“cat’s cradle” nell’originale, sul significato, vedi: http://en.wikipedia.org/wiki/Cat%27s_cradle_(string_game) , NdT): schema di molte parti interdipendenti, con bisogni e interessi che possono sovrapporsi, o creare occasioni per soluzioni integrate?

* Si dà notizia di qualche sforzo o idea per risolvere il conflitto?

– C’è qualcosa nel servizio su piani di pace, o una qualche immagine di soluzione?

– Questi aspetti della storia narrata devono forse aspettare che i capi arrivino a qualche ‘intesa’?

– I resoconti di qualche ‘intesa’ ci mettono in grado di valutare se è probabile che ssa affronti le cause della violenza?

– Si dà notizia di qualcun altro al lavoro per risolvere o trasformare il conflitto?

* Qual è il ruolo della Gran Bretagna; dell’’Occidente‘; della ‘comunità internazionale’ in questa storia?

– I ‘nostri’ scopi dichiarati d’intervento sono gli stessi dei nostri veri scopi? C’è qualche riferimento su quelli che potrebbero essere gli scopi non dichiarati?

– C’è qualcosa su interventi già in atto, benché forse non dichiarati?

– C’è qualche esame dell’influsso di interventi precedenti o prevedibili sul comportamento della gente?

– Ci si attrezza a giudicare se un maggiore o un minore intervento potrebbe rappresentare una soluzione, o a distinguere fra vari tipi?

L’esperienza operativa con i giornalisti del mondo dominante ci rammenta che molti di essi partono già con un’idea diversa del loro ruolo e responsabilità nel riferire il conflitto; atteggiamento che può rendere più accessibile il giornalismo di pace. Una importante reporter che ha partecipato alla formazione sul giornalismo di pace in Indonesia, Maria Hartiningsih, del quotidiano più importante del paese, Kompas, ha fatto un commento chiave:

“Riferire vuol dire scegliere, e il giornalista deve assumersi delle responsabilità per tali scelte … ‘Ogni giornalista ha l’ideologia qui dentro [battendosi il petto], e io pure, La mia ideologia è contribuire un po’ alla pace, e un po’ alla giustizia” (in Lynch e McGoldrick, 2001).

Non c’è possibilità di report privi di agenda, in altre parole. E’ un riconoscimento presente nella nozione emersa all’ UNESCO una generazione fa, di un ordine mondiale dell’informazione e comunicazione, e un appello per uno nuovo. Ciò è stato articolato in un saggio importante, Many Voices, One World [molte voci, un mondo], redatto dall’accademico irlandese Sean MacBride, il quale osserva:

“[Per] molti giornalisti, ricercatori e politici, particolarmente nei paesi in via di sviluppo … si dovrebbe accentuare il bisogno di porre eventi e tematiche in un contesto più ampio, creando quindi consapevolezza e interesse… essi credono che le notizie e i messaggi essenzialmente non possono mai essere neutrali … nei paesi in via di sviluppo il concetto di notizia sembra aver bisogno di espansione per comprendere non solo eventi ma interi ‘processi’” (pag. 157).

Intuire questo punto, come molti professionisti preparati forse fanno, in base allo loro esperienza generale, vuol dire sgombrare la strada in favore della pace come loro agenda, per poco che sia possibile attuarla. Riferire processi in corso richiede l’esplorazione di sfondi e contesti, e solo se li si include nel ‘quadro’ di comprensione degli eventi si apre uno spazio per trattare soluzioni integrate. Da qui le prime domande di Reporting the World: come si spiega la violenza e come risulta la spiegazione dal modo in cui la si riferisce?

In altri esempi, il gruppo d’esperti di Londra Conciliation Resources ha varato il suo programma di formazione conducendo un’ampia consultazione che coinvolgeva giornalisti autorevoli di 11 paesi dell’Africa sub-sahariana, nel 1999. Il punto chiave è:

“Che siano dipendenti di reti televisive statali o redigano settimanali o quotidiani sopravvivendo con le vendite al chiosco, gran parte dei giornalisti coinvolti ha detto di credere di avere un ruolo vitale da giocare nella prevenzione e risoluzione del conflitto. Per molti la questione era non se essi dovessero svolgere questo ruolo, ma piuttosto come avrebbero potuto farlo”.

E un gruppo di 23 giornalisti eritrei ed etiopi, riuniti sotto gli auspici della Heinrich Boelle Stifung, elaborò “impegni e promesse” di – tra le altre cose-

“praticare un giornalismo investigativo per individuare le radici dei conflitti” e “contribuire alla gestione del conflitto mettendo in evidenza le alternative pacifiche e sottolinenando che la forza non è mai una soluzione”.

Qualunque forma esse assumano, queste esperienze mostrano che è possibile dire in che cosa dovrebbe consistere il giornalismo di pace, secondo uno schema che i giornalisti stessi possono usare e comprendere, e mettere in pratica. Tutti gli studi, applicando questi modelli per sviluppare criteri valutativi per l’analisi del contenuto dei reportage sui conflitti, mostrano che esiste un po’ di giornalismo di pace. Quindi potrebbe essercene di più.

Riferimenti bibliografici:

Becker, Jorg, 1982: ‘Communication and Peace: The Empirical and Theoretical Relation between Two Categories in Social Sciences’, Journal of Peace Research, Vol. 19, No. 3, pp. 227-240.

Galtung, Johan and Tschudi, Finn, 2001: ‘Crafting Peace: On the Psychology of the TRANSCEND Approach’ in eds D. J. Christie, R. V. Wagner and D. D. Winter D. D., Peace, Conflict, and Violence, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, pp. 210-222.

Lynch, Jake and McGoldrick, Annabel, 2001: ‘Peace journalism in Poso’, Inside Indonesia No. 66.

MacBride, Sean, 1980: Many Voices, One World: Report of the International Commission for the Study of Communication Problems, Paris: UNESCO. (Traduzione italiana: Comunicazione e società oggi e domani. Il rapporto MacBride sui problemi della comunicazione nel mondo, RAI-ERI, Roma 1982, ndT.)

Fonte: Transcend Media Service