Complessità, globalità e ignoranza: fondamenti epistemologici della conoscenza ecologica

Controversie, conflitti ambientali, tecnoscienza

La tecnoscienza è diventata una delle fonti principali di controversie e di conflitti (Daniel Sarewitz: How science makes environmental controversies worse, www.cspo.org/ourlibrary/documents/environ_controv.pdf). Si osserva, da tempo, che su problemi sufficientemente complessi, scienziati, tecnici ed esperti sono sempre in disaccordo tra loro. Le controversie scientifiche si trasformano in conflitti sociali quando si passa dal campo della ricerca a quello dell’applicazione, che coinvolge la cittadinanza nel processo decisionale.

Pur essendo sempre esistiti, a partire dagli anni ’70 i conflitti ambientali sono diventati particolarmente frequenti sia nei paesi ricchi, ad alta industrializzazione, sia in quelli poveri, ancora prevalentemente agricoli (si veda: Joan Martin Alier, The Environementalism of the Poor, Edward Elgar, Cheltenham 2002. In rete è disponibile la traduzione dell’interessante Introduzione, con il titolo: L’ambientalismo dei poveri. Conflitti ambientali e linguaggi di valutazione, www.ecologiapolitica.it/web2/200401/articoli/Alier.pdf). Nel primo caso, può succedere che i conflitti degenerino in episodi di violenza su scala locale, solitamente di intensità relativamente contenuta. Nel secondo, essi si trasformano sovente in veri e propri conflitti armati o addirittura in guerre, tanto che si parla correntemente di “guerre per l’acqua” (Vandana Shiva, Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, Milano 2003), “guerre per il petrolio” (Ugo Bardi, La fine del petrolio, Editori Riuniti, Roma 2003; Benito Li Vigni, Le guerre del petrolio, Editori Riuniti, Roma 2004; Michael Klare, Blood and Oil, Metropolitan Books 2004) e più in generale “guerre per le risorse” (Michael Klare, Resource Wars, Owl Books 2002; dello stesso autore: Is Energo-Fascism in Your Future? The Global Energy Race and Its Consequences (Part 1), www.truthout.org_2006/011507H.shtml; “Petro-Power and the Nuclear Renaissance: Two Faces of an Emerging Energo-Fascism” (Part 2), www.truthout.org/docs_2006/printer_o11707G.shtml dei quali esiste una traduzione parziale con il titolo “Potere nero”, in Internazionale, n. 679, 9/15 febbraio 2007, pp. 22-27).

Ben presto, questa tipologia di conflitti è diventata oggetto di studi specifici che hanno prodotto una letteratura vasta e complessa, animata da controversie teoriche tra diverse scuole di pensiero che interpretano in modo differente sia le dinamiche causali sia le modalità di gestione, trasformazione, intervento e mediazione dei conflitti stessi.

Tobias Hagmann, ricercatore presso l’istituto Swisspeace di Berna, mette in evidenza i limiti del concetto di “conflitti indotti dall’ambiente” perché in realtà non esisterebbe un “paradigma causale”, ovvero un nesso causale forte, deterministico tra ambiente e violenza intergruppi (Tobias Hagmann, Confronting the Concept of Environmentally Induced Conflict, (www.peacestudiesjournal.org.uk/docs/Environmental%20conflict%20final%20version%20edited.pdf). Come già aveva osservato nei suoi studi pionieristici Ivan Illich, la scarsità o l’abbondanza di risorse è una relazione tra i gruppi sociali e il loro ecosistema definita da processi sociali. Questa relazione può essere manipolata mediante le politiche imprenditoriali e l’influenza esercitata dalle classi dominanti per conseguire fini politici, che spesso sono legati alla appropriazione illegittima delle risorse. Hagmann osserva che “i conflitti ambientali si collocano per definizione nell’interfaccia tra le sfere della natura e del sociale” (ibid, p. 17) e propone quindi di parlare più correttamente di “conflitti sull’uso delle risorse naturali”. Non è tanto la scarsità o il degrado ambientale che predispongono al conflitto violento, quanto l’uso delle risorse che si iscrive in una dinamica di relazioni che possono essere cooperative o conflittuali.

Casi di studio: clima ed energia

Due delle questioni ambientali e tecnoscientifiche più controverse e complesse, strettamente correlate tra loro, sono relative al cambiamento climatico globale (chiamato anche caos climatico) e alla problematica dell’energia.

Per quanto riguarda il clima, oltre alle difficoltà previsionali sull’aumento della temperatura, ci troviamo di fronte a una grande incertezza sugli effetti locali in specifiche regioni. Il sistema climatico comprende infatti le interazioni tra atmosfera e oceani e il graduale scioglimento delle calotte polari potrebbe comportare un drastico e improvviso cambiamento della corrente del Golfo, con conseguente abbassamento della temperatura nell’America del nord e nell’Europa del nord.

Sebbene nessuno neghi in assoluto la concausa antropica del cambiamento climatico, alcuni hanno assunto una tesi minimalista. Tra i sostenitori di questa posizione spicca il contributo di Bjorn Lomborg che con il suo testo L’ambientalista scettico (Mondadori, Milano 2003) ha suscitato un’accesa controversia, sulla quale si è accumulata una quantità sterminata di materiali. La tesi di Lomborg può essere riassunta con le sue stesse parole: «in realtà, il riscaldamento globale è un problema limitato, perché prima o poi smetteremo di usare i combustibili fossili […]. Probabilmente smetteremo di farlo verso la fine del secolo […]. Forse la temperatura non salirà più di due o tre gradi […] ma questo aumento […] riguarderà soprattutto il Terzo Mondo […]. A questo punto la questione è: stiamo affrontando il problema del riscaldamento globale nel modo più sensato? La cosa importante è che il protocollo di Kyoto non fermerà il riscaldamento globale. Con un costo molto più basso […] potremmo ottenere un risultato decisamente migliore, e potremmo spendere il resto per fare qualcosa di buono per il Terzo Mondo»

In uno studio commissionato dal Pentagono e pubblicato nell’ottobre 2003, con il titolo assai significativo An Abrubt Climate Change Scenario And Its Implications for United States National Security, Peter Schwartz (particolarmente noto e apprezzato come studioso di scenari futuri) e Dong Randall, che – come Lomborg – non sono scienziati di professione, lanciano un appello senza mezzi termini: «pensare l’impensabile. C’è una prova fondata per supporre che un cambiamento climatico globale si verificherà nel XXI secolo. Poiché sinora il cambiamento è stato graduale, e le proiezioni lo indicano altrettanto graduale in futuro, gli effetti del riscaldamento globale sarebbero potenzialmente gestibili dalla maggior parte dei paesi. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che c’è la possibilità che questo graduale riscaldamento globale possa portare a un relativamente improvviso rallentamento della convezione termoalina oceanica, che a sua volta potrebbe portare a condizioni invernali più dure, a una drastica riduzione della fertilità del suolo, a venti più intensi in alcune regioni che attualmente forniscono una quota significativa della produzione alimentare mondiale. Senza una preparazione adeguata, il risultato potrebbe essere una drastica caduta della capacità di carico dell’ambiente terrestre». Gli autori non si limitano a lanciare l’allarme, ma formulano anche un ambizioso piano denominato Un progetto per liberare gli USA dal petrolio, centrato sull’economia dell’idrogeno.

L’altra grande controversia verte infatti sulle soluzioni energetiche che possono consentire di far fronte congiuntamente alla necessità di ridurre drasticamente (sino all’80%) le emissioni di gas climalteranti e alla giusta aspirazione di centinaia di milioni o addirittura di miliardi di persone a vivere in condizioni più eque e dignitose.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a scenari previsionali assai diversi. La prima grande incertezza riguarda l’entità delle risorse disponibili di petrolio la fonte fossile per eccellenza dell’attuale sistema energetico mondiale. Le stime di studiosi indipendenti, come C. J. Campbell portano a concludere che stiamo ormai entrando nel picco di produzione geofisica del petrolio, noto come “picco di Hubbert” (R. Heinberg, La festa è finita, Fazi, Roma 2004; suggeriamo inoltre il sito www.aspoitalia.net per un continuo aggiornamento). Altre stime, di fonte istituzionale o delle principali compagnie petrolifere, sono più ottimistiche e spostano di qualche decennio la “fine del petrolio” a basso prezzo.

È la natura globale di questi problemi a rendere le previsioni quanto mai incerte. Gli studi sui vari scenari energetici o climatici sono costruiti non con esperimenti di laboratorio e mediante l’uso di strumenti che permettano di compiere misure dirette, ma con una successione di passaggi analitici che comportano stime spesso alquanto arbitrarie. Come afferma John Holdren autore di famosi contro-rapporti sulla questione del nucleare civile, con una quantità sufficiente di tempo e di denaro è sempre possibile costruire un rapporto apparentemente rigoroso, con il quale sostenere una tesi preconcetta. Per far ciò è sufficiente scegliere nelle stime i valori più consoni alla tesi che si vuole dimostrare. L’esempio più classico è la valutazione del ciclo di vita di un prodotto mediante la tecnica nota come LCA (life cycle assessment; un buon manuale è quello di Gian Luca Baldo, Massimo Marino, Stefano Rossi, Analisi del ciclo di vita LCA. Materiali, prodotti, processi, Edizioni Ambiente, Milano 2005) applicata alle situazioni più disparate per calcolare il contenuto energetico di un prodotto. Salvo casi in cui il risultato è particolarmente evidente, in generale è difficile giungere a una comparazione rigorosa tra il contenuto energetico di un prodotto ottenuto mediante un particolare ciclo produttivo e un altro. L’incertezza conoscitiva può essere talmente elevata da non consentire di trarre conclusioni definitive.

Nel caso di macrosistemi che riguardano l’intero pianeta siamo in presenza di un modo diverso di fare scienza rispetto a quello tradizionale sperimentale di laboratorio. Come hanno osservato da tempo vari autori, tra i quali spicca per lungimiranza l’analisi di Gunther Anders (L’uomo è antiquato, 2 voll., Bollati Boringhieri, Torino, 1956 e 1980, riedizione 2003), è avvenuto il passaggio definitivo dal locale al globale «Gli “esperimenti” nucleari oggi non sono più esperimenti […]. Quelli che vengono chiamati “esperimenti” sono porzioni della nostra realtà, sono avvenimenti storici». La stessa osservazione è stata espressa da altri autori, in tempi diversi. Sin dal 1957, in un lavoro apparso sulla nota rivista scientifica «Tellus» (9, 18-27, 1957) due geofisici, Roger Revelle e Hans Suess, si servirono di una espressione simile a quella di Anders per esprimere i grandi cambiamenti prodotti dalla nostra specie: «gli uomini stanno compiendo un esperimento di geofisica su larga scala, di un tipo quale non avrebbe mai potuto effettuarsi in passato, né potrebbe essere ripetuto in avvenire». E più recentemente, John R. McNeill nel suo importante contributo di storia dell’ambiente osserva: «il genere umano ha sottoposto la Terra a un esperimento non controllato di dimensioni gigantesche. Penso che, col passare del tempo, questo si rivelerà l’aspetto più importante della storia del XX secolo: più della seconda guerra mondiale, dell’avvento del comunismo, dell’alfabetizzazione di massa, della diffusione della democrazia, della progressiva emancipazione delle donne» (Qualcosa di nuovo sotto il sole, Einaudi, Torino 2002).

In sostanza, siamo passati dall’esperimento di laboratorio, che permetteva di controllare una sezione circoscritta del reale, a esperimenti compiuti direttamente nel laboratorio-mondo, sull’intero pianeta, con l’umanità che funge da cavia. Mentre la scienza tradizionale è nata in laboratorio ed è stata costruita per prove ed errori, imparando dagli errori stessi che si commettevano, ora ci troviamo ad avere bisogno di una nuova scienza, che non esiste ancora, una “scienza postmoderna”. Non abbiamo un secondo pianeta di riserva sul quale fare gli esperimenti globali che stiamo compiendo, per vedere cosa succede continuando a immettere gas-serra nell’atmosfera e ad alterare il flusso di energia che entra nella biosfera appropriandocene in modo prevalente rispetto alle altre specie viventi. Già oggi la potenza impiegata dall’intero sistema industriale mondiale ha raggiunto un valore nient’affatto piccolo, dell’ordine di un centesimo della potenza del flusso solare. Nell’ipotesi che tale potenza non venga più fornita da risorse fossili, ma sia tutta di origine solare, non si potrebbe affatto ritenere che tale transizione sia da considerarsi ininfluente: essa innescherebbe una perturbazione non trascurabile.

Convivere con l’incertezza

Abbiamo, dunque, scenari molto diversi tra loro, con scuole di pensiero che portano a conclusioni che sovente sono diametralmente opposte, sostenute da “esperti” che sono quasi sempre in disaccordo tra loro. Tutto ciò non è nuovo, ma oggi è ancor più accentuato che in passato e pone serie difficoltà ai decisori politici e più in generale a chiunque desideri partecipare responsabilmente ai processi decisionali. Come si fa a decidere in simili condizioni di incertezza e, peggio ancora, di ignoranza? Come governare le innovazioni scientifico-tecnologiche in modo tale da minimizzarne i rischi e massimizzarne i benefici?

Una classificazione delle condizioni nelle quali siamo chiamati a decidere è quella proposta da David Collingridge (Il controllo sociale della tecnologia, Editori Riniti, Roma 1983) tra i primi a occuparsene, che definisce decisioni in condizioni deterministiche quelle in cui siamo in grado di prevedere e calcolare con certezza gli esiti di ciascuna scelta; decisioni in condizioni di rischio quelle in cui per almeno una delle scelte siamo in grado di fare previsioni probabilistiche; decisioni in condizioni di incertezza quelle in cui sono definibili tutti gli esiti finali relativi a ciascuna decisione, ma non si è in grado di formulare una previsione probabilistica; decisioni in condizione di ignoranza quelle in cui non siamo in grado di stimare non solo le probabilità dei singoli esiti finali, ma neppure tutti gli esiti possibili che si manifestano come “eventi inattesi” che ci colgono di sorpresa, impreparati (come nel caso dell’impatto dei CFC sullo strato protettivo di ozono).

Gran parte delle decisioni sulle questioni più controverse (OGM, cambiamento climatico, politiche energetiche, nanotecnologie) rientrano nelle due ultime categorie, quelle più problematiche, da prendere in condizioni di incertezza e ignoranza.

Paradossi

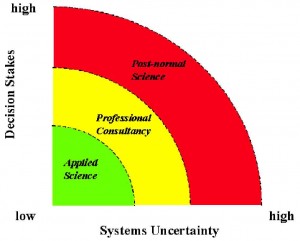

L’odierna ricerca scientifica e tecnologica genera un paradosso: man mano che procede si amplia sia la nostra conoscenza sia il campo dell’ignoranza. La natura di questo paradosso è stata interpretata da Silvio Funtowictz e Jerry Ravetz introducendo il concetto di “scienza postnormale” Nel grafico in figura, sui due assi cartesiani sono riportati, rispettivamente, in orizzontale l’incertezza dei sistemi, e in verticale la posta in gioco, entrambe comprese tra un valore basso e uno alto. Lo schema permette di individuare tre principali situazioni. La scienza applicata corrisponde all’area definita da una incertezza e da una posta in gioco basse. Quando entrambe queste variabili hanno un valore intermedio, siamo nell’ambito della consulenza professionale. Infine quando i valori diventano alti entriamo nel campo della scienza postnormale una metodologia per affrontare i problemi STS (scienza, tecnologia, società) in fase di esplorazione, che non esiste ancora in forma compiuta, «una scienza […] alternativa, ancora nelle prima fasi di sviluppo, che potrebbe essere chiamata “precauzionale”[…], preoccupata degli effetti nocivi non intenzionali del progresso. Il suo stile è “postnormale”, si trova nell’interfaccia controversa tra scienza e politica. Le questioni a cui si riferisce sono, tipicamente, che i fatti sono incerti, i valori oggetto di dispute, la posta in gioco elevata e le decisioni urgenti […]. I tradizionali scopi gemelli della scienza, l’avanzamento della conoscenza e la conquista della natura, sono insufficienti per guidare la ricerca in questa situazione postnormale […]; le questioni sollevate dai problemi etici, sociali ed ecologici possono essere riassunte in due termini: sicurezza e sostenibilità» (Jerry Ravetz, The Post-Normal Science of Precaution, http://www.nusap.net/downloads/articles/pnsprecaution.pdf).

La scienza applicata è essenzialmente scienza di laboratorio, nella quale si è accumulata molta esperienza e si opera in condizioni di rischio controllato e prevedibile sulla base di una probabilità statistica. Aumentando la posta in gioco e la scala del sistema cresce anche l’incertezza e in questo campo gli scienziati svolgono spesso il ruolo di consulenti, con il compito di offrire un parere informato al decisore politico, affinché questi possa assumere le soluzioni più razionali e responsabili sulle questioni controverse.

Ampliando ancora la scala, l’incertezza e la posta in gioco, ci si trova a decidere su questioni che per loro natura sono irriducibilmente complesse, nelle quali prevalgono condizioni di ignoranza. È questo il campo della scienza postnormale oggetto di ricerca e attenta sperimentazione per individuare criteri di gestione delle controversie scientifiche e dei conflitti sociali che ne derivano.

Di questi temi si stanno occupando anche altri autori, non di formazione scientifica, tra i quali spicca il contributo del sociologo tedesco Ulrich Beck (La società globale del rischio, Asterios, Trieste 2001), che ha messo in evidenza la condizione strutturale, intrinseca alla modernità, delle nostre società definite “società del rischio. Mentre in passato le conoscenze scientifiche e tecnologiche hanno avuto un ruolo soltanto progressivo, di graduale riduzione di alcuni rischi e disagi della condizione umana, oggi ci troviamo di fronte a tre principali paradossi generati dal successo della scienza: «Uno: nell’economia globale della conoscenza, la continua accelerazione dell’innovazione crea una sicurezza temporanea per le industrie rispetto alla competizione, ma non può garantire la sicurezza delle loro innovazioni nell’ambiente. Due: di fronte a questi possibili pericoli dell’innovazione, i governi perdono la fiducia del pubblico quando cercano di rassicurarlo sull’assenza di pericoli e ne guadagnano la fiducia ammettendone l’esistenza. Tre: ma ammettendo il pericolo e quindi inibendo l’innovazione, i governi perdono la sicurezza nella politica dell’economia globale della conoscenza» (Jerry Ravetz, Paradoxes and the Future of Safety in the Global Knowledge Economy. Per una introduzione generale di questi temi, si veda, dello stesso autore: The no nonsense guide to science, The New Internationalist, Oxford 2006).

Questi tre paradossi formano un circolo vizioso da cui è difficile uscire applicando gli schemi classici della scienza tradizionale fondata sulla certezza. Beck sostiene che «i rischi della modernizzazione sono estremamente difficili da valutare, se non impossibili, e quindi lo è anche la loro gestione secondo linee scientifiche tradizionali».

Imparare dagli errori

Non sembra esserci altra via, al momento, che quella di imparare dagli errori procedendo con cautela, lentamente, senza fretta, in modo tale da rendere tali errori correggibili e le decisioni reversibili.

Christine von Weizsäcker ha creato il termine error-friendliness («buona disposizione nei confronti degli errori»). Il concetto di error-friendliness comprende le idee di produzione degli errori, di tolleranza agli errori, e della cooperazione “amichevole” di questi due aspetti per l’esplorazione di nuove opportunità. Ed è in questa cooperazione che si colloca l’utilizzazione degli errori, che è una caratteristica assolutamente generale di tutti i sistemi viventi, indipendentemente dal livello gerarchico che si voglia prendere in esame. (E.Weizsäcker e C.Weizsäcker, Come vivere con gli errori? Il valore evolutivo degli errori, in: M. Ceruti-E. Laszlo, a cura di, Physis: abitare la terra, Feltrinelli, Milano 1988).

Contrariamente a quanto si sente affermare in vari dibattiti: “non si può tornare indietro!”, la correggibilità comporta proprio la possibilità di tornare sui propri passi. Con una metafora, l’umanità si trova nella stessa condizione di un alpinista che salga lungo una impervia via inesplorata. Il bravo alpinista, oltre che audace, dev’essere in grado di tornare indietro, di non restare “incrodato”, come si dice nel gergo, incapace sia di salire sia di scendere a valle.

Quando agiamo e decidiamo in condizioni di ignoranza, non siamo in grado di prevedere il futuro, ma dobbiamo esplorarlo con cautela, passo passo, pronti a correggere la rotta in caso di errore.

David Collingridge ha dato significativi contributi per definire cosa si intende per correggibilità di una decisione: «una decisione è facile da correggere, o largamente correggibile, quando, se è sbagliata, l’errore può essere scoperto rapidamente ed economicamente, e quando l’errore implica solo piccoli costi che possono essere eliminati rapidamente e con poca spesa». Questa filosofia della correggibilità e della reversibilità delle decisioni ha trovato una formulazione più generale nell’odierno principio di precauzione «ove vi siano minacce di danno serio e irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve servire come pretesto per posporre l’adozione di misure, anche non a costo zero, volte a prevenire il degrado ambientale».

Il principio di precauzione deriva dal più generale principio di responsabilità formulato, tra gli altri, da Hans Jonas (Principio responsabilità, Einaudi, Torino 1990). Esso riecheggia il famoso ragionamento di Pascal sull’esistenza o meno di Dio. Se crediamo in Dio, conduciamo un’esistenza morigerata e timorosa. Qualora, dopo la morte, scoprissimo che Dio non esiste, avremmo pagato un prezzo per il nostro errore, non particolarmente pesante. Se invece non crediamo in Dio, ci comportiamo in maniera dissoluta e dopo la morte scopriamo che Dio esiste, l’errore commesso comporterà un prezzo altissimo da pagare, le pene dell’inferno per l’eternità. Questo stesso ragionamento può essere applicato al cambiamento climatico globale, assumendo per buono lo scenario peggiore, come ci suggeriscono di fare gli estensori del progetto per il Pentagono, contrariamente a quanto sostenuto da altri autori, quali Lomborg.

Una riflessione analoga è stata svolta da Richard Leajey e Roger Lewin a proposito della perdita di biodiversità. Dopo aver posto varie domande sullo stato della nostra conoscenza degli ecosistemi e aver sistematicamente risposto con un laconico «non sappiamo», essi dichiarano: «il livello della nostra ignoranza relativamente al mondo naturale dal quale dipendiamo è talmente vasto da essere frustrante”. Poi concludono con un ragionamento simile a quello proposto da Pascal: “di fronte alla nostra ignoranza sulla frazione dell’attuale biodiversità necessaria per sostenere un biota terrestre sano, è più responsabile dire: a) poiché non sappiamo se tutta la biodiversità sia indispensabile, possiamo tranquillamente concludere che non lo sia; oppure: b) riconosciamo le complessità del sistema, e riteniamo che la biodiversità sia tutta indispensabile? La risposta è ovvia, perché il prezzo da pagare nel caso si segua il primo atteggiamento, e quello, si riveli errato, è enorme […]. Con la continua distruzione della biodiversità, sulla scia dello sviluppo economico, potremmo finire per spingere il mondo della natura a un punto oltrepassato il quale esso potrebbe non essere più in grado di sostenere in primo luogo se stesso e, in ultima analisi, noi. Lasciato libero di agire, Homo sapiens potrebbe non solo essere la causa della sesta estinzione, ma rischiare anche di essere nell’elenco delle sue vittime» (Leajey e Lewin, La sesta estinzione, Bollati Boringhieri, Torino 1998).

Sembra dunque che sia più saggio continuare a fare i “profeti di sventura”, seguendo la modalità che ci suggerisce Gunther Anders in una bella parabola: “Noé era stanco di fare il profeta di sventura e di annunciare incessantemente una catastrofe che non arrivava e che nessuno prendeva sul serio. Un giorno, si vestì di un vecchio sacco e si sparse della cenere sul capo. Questo gesto era consentito solo a chi piangeva il proprio figlio diletto o la sposa. Vestito dell’abito della verità, attore del dolore, ritornò in città, deciso a volgere a proprio vantaggio la curiosità, la cattiveria e la superstizione degli abitanti. Ben presto ebbe radunato attorno a sé una piccola folla curiosa e le domande cominciarono ad affiorare. Gli venne chiesto se qualcuno era morto e chi era il morto. Noé rispose che erano morti in molti e, con gran divertimento di quanti lo ascoltavano, che quei morti erano loro. Quando gli fu chiesto quando si era verificata la catastrofe, egli rispose: domani. Approfittando quindi dell’attenzione e dello sgomento, Noé si erse in tutta la sua altezza e prese a parlare: dopodomani il diluvio sarà una cosa che sarà stata. E quando il diluvio sarà stato, non sarà mai esistito. Quando il diluvio avrà trascinato via tutto ciò che c’e’, tutto ciò che sarà stato, sarà troppo tardi per ricordarsene, perché non ci sarà più nessuno. Allora, non ci saranno più differenze tra i morti e coloro che li piangono. Se sono venuto davanti a voi, è per invertire i tempi, è per piangere oggi i morti di domani. Dopodomani sarà troppo tardi. Dopo di che se ne tornò a casa, si sbarazzò del suo abito, della cenere che gli ricopriva il capo, e andò nel suo laboratorio. A sera, un carpentiere bussò alla sua porta e gli disse: lascia che ti aiuti a costruire l’arca, perché quello che hai detto diventi falso. Più tardi, un copritetto si aggiunse ai due dicendo: piove sulle montagne, lasciate che vi aiuti, perché quello che hai detto diventi falso” (Citato da Jean-Pierre Dupuy, Piccola metafisica degli tsunami. Male e responsabilita’ nelle catastrofi del nostro tempo, Donzelli, Roma 2006, pp. 8-9).

Ma anche a proposito del principio di precauzione e di coloro che, come i “profeti si sventura”, propongono di applicarlo nei processi decisionali, è sorta un’aspra controversia. Da un lato esso è stato assunto dall’Unione Europea come criterio ispiratore della propria politica ambientale e sanitaria e in Francia si discute se includerlo nella carta costituzionale (Gilbert Charles, Qui à peur du principe de précaution?, L’Express, 29/03/2004, http://www.lexpress.fr/info/sciences/dossier/precaution/dossier.asp). Dall’altra, alcuni lo definiscono spregiativamente “principio di non sperimentazione (H. I. Miller, Contro il principio di non sperimentazione, in: P. Donghi, a cura di, Il governo della scienza, Laterza, Bari 2003), e ne chiedono esplicitamente l’abrogazione (http://www.enel.it/magazine/boiler/arretrati/boiler85/html/articoli/focusgiammatteo-galileo.asp. Per una rassegna: http://www.fondazionebassetti.org/0due/threads/01precauzione.htm#biodiversita). In molti di questi interventi, si assiste a una curiosa “politicizzazione della scienza”, con livelli argomentativi scadenti, quasi che ci si debba chiedere se la scienza è di “destra o di sinistra”. Sovente si ignorano studi ben più qualificati, come l’ampio rapporto dell’European Environment Agency (The Precautionary Principle in the 20th Century. Late Lessons from Early Warnings, Earthscan, London 2002, http://reports.eea.eu.int/environmental_issue_report_2001_22/en/Issue_Report_No_22.pdf) che attraverso l’analisi di 12 casi di studio stabilisce basi sufficientemente rigorose per un’azione capace di intervenire per tempo valutando sia i rischi dell’azione sia quelli dell’inazione. Ma, come era auspicabile e forse inevitabile, il campo di studi si è andato ampliando grazie ai lavori di coloro che, come Mariachiara Tallacchini, hanno contribuito a introdurre nelle nostre università gli studi di “scienza, tecnologia e diritto”, coinvolgendo le scienze giuridiche (Principio di precauzione e filosofia pubblica dell’ambiente, in: Cosimo Quarta, a cura di, Una nuova etica per l’ambiente, Dedalo, Bari 2006, pp. 95-115; si veda anche il contributo sul pensiero di Sheila Jasanoff: Politiche della scienza e ridefinizioni della democrazia, prima parte: http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2008/04/politiche_della_scienza_e_ride.html; seconda parte: http://www.fondazionebassetti.org/it/focus/2008/04/politiche_della_scienza_e_ride_1.html).

Può essere inoltre interessante osservare che persino nell’ambito della riflessione sui “diritti umani” si sta facendo strada una linea di pensiero che potremmo definire precauzionale. Nella sua riflessione sull’origine dei diritti, Alan Dershowitz, (Rights From Wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti, Codice, Torino2005) ai esprime in favore di un approccio “dal basso verso l’alto”, fondato su un ragionamento strettamente induttivo e arriva a una conclusione apparentemente paradossale: il diritto deriva dall’errore. E’ dai grandi errori della storia, come la Shoah, che abbiamo appreso un sistema basato sulla difesa di alcuni diritti fondamentali.” Ma occorre che da questi “grandi errori” l’umanità sappia e possa imparare. I più grandi errori, come quello di una guerra nucleare generalizzata o di un global change su larga scala, non permetterebbero certo di imparare e molte società del passato sono collassate proprio per questa ragione, come ci ricorda Jared Diamond (Collasso, Einaudi, Torino 2006).

Un’ulteriore estensione di questo ragionamento ci porta a riflettere, seppur molto brevemente, sui “fondamenti epistemologici della nonviolenza” intesa come capacità di trasformazione creativa e non distruttiva dei conflitti (Johan Galtung, Pace con mezzi pacifici, Esperia, Milano 2000), tema che è stato affrontato dallo stesso Jerry Ravetz e che andrà sicuramente ripreso e ampliato (Jerry Ravetz, Towards a non-violent discorse in science, in: B. Klein Goldewijk, G. Frerks, eds, Human Security and International Insecurity, Wageningen Academic Publishers 2007).

Caratteristica saliente della nonviolenza è il suo carattere “omeostatico”, che consente di ricercare la verità senza distruggere quella dell’avversario, imparando dagli errori, con comportamenti altamente reversibili. Non saremo mai sicuri di essere nel vero, non sapremo mai se il corso d’azioni intrapreso, anche con le migliori intenzioni, produrrà i risultati desiderati e pertanto ci impegniamo a utilizzare una metodologia che consenta alla ricerca della verità di dispiegarsi pienamente, seguendo quell’atteggiamento filosofico ed epistemologico che, come abbiamo visto, sta alla base delle procedure della ricerca scientifica in condizioni di incertezza e di ignoranza, consapevoli che in campo sociale gli errori non correggibili sono questioni di vita e di morte.

Quale futuro?

L’odierna politica della scienza è dunque caratterizzata da un grado di complessità senza precedenti e da un insieme di paradossi che richiedono di procedere con cautela, senza fretta, stabilendo in modo partecipato gli ordini di priorità attraverso un processo di dialogo, che Jerry Ravetz descrive in questi termini: «questo è il mondo “postnormale” della politica della scienza. in cui le dimostrazioni scientifiche debbono essere integrate da dialoghi […] nei quali tutte le parti sono consapevoli che i loro specifici punti di vista e interessi sono solo una parte della storia, e debbono pertanto essere pronte a imparare l’una dall’altra e negoziare in buona fede. Questo processo può sembrare paradossale a coloro che sono stati educati pensando alle scienze naturali come dispensatrici di verità in cui ogni problema ha una e una sola risposta corretta. Sarà altrettanto paradossale per quelli che ritengono che la posizione della loro parte politica abbia il monopolio della ragione e della moralità. Ma è solo rendendoci conto di tutti questi paradossi che potremo risolvere gli enigmi della sicurezza dell’economia globale della conoscenza, sviluppare una politica critica dell’ignoranza e muoverci verso una nuova creatività sia nella scienza sia nella capacità di governo».

Per procedere in questa analisi, possiamo cercare di chiederci quale sarà il nostro futuro, partendo da alcune riflessioni del noto astrofisico inglese Martin Rees contenute nel suo brillante testo, Our final century (2003, ed.it. Il secolo finale. Perché l’umanità rischia di autodistruggersi nei prossimi cento anni, Mondadori, Milano 2005), dove egli afferma onestamente: «qualsiasi previsione per la metà del secolo è nel regno delle congetture e degli scenari». Tuttavia non si astiene dall’esaminare, con molta cautela, le possibili e molteplici minacce, di origine naturale oppure antropica, che gravano sul futuro del nostro pianeta e dell’umanità. Per quelle di origine naturale si può formulare una probabilità basata sulla serie storica degli eventi, siano essi di natura cosmica (asteroidi, comete) o terrestre (vulcani, terremoti, siccità). Gli eventi indotti dall’uomo (guerre, impatto economico e ambientale) sono maggiormente imprevedibili. Sommando tra loro le probabilità di questi due ordini di eventi, Rees giunge a stimare che l’umanità abbia una probabilità complessiva del 50% di sopravvivere al XXI secolo.

Scenari

Al fine di orientarci nell’ardua impresa di delineare e valutare possibili e plausibili scenari futuri, come quello preconizzato da Rees, possiamo partire da un modello relativamente semplice, proposto nel 1973 da Barry Commoner, Paul Ehrlich e John Holdren, noto come modello IPAT o più esplicitamente IMPACT secondo una successiva versione aggiornata.

Questo modello è caratterizzato dalla relazione funzionale I = I (P; A; T), che si limita a tre variabili principali. E’ dunque un modello di complessità intermedia, né troppo semplice né troppo complesso, scritto comunemente nella forma I = P × A × T, dove l’impatto I sul pianeta dipende dalla popolazione P, dallo stile di vita A, ovvero i consumi pro capite e dal fattore tecnologico T.

Secondo alcuni importanti indicatori quali l’impronta ecologica (M. Wackernagel eW. E. Rees, L’impronta ecologica, Edizioni Ambiente, Milano 20002000) e la PPN (produzione primaria netta stimata da Ehrlich et al., 1986) l’impatto I ha già superato i limiti di sostenibilità del pianeta e occorre pertanto ridurre l’impatto I di almeno il 20%, se si vuole rientrare nei limiti di sostenibilità ambientale e sociale (giustizia sociale, equa ripartizione delle risorse). A tal fine proponiamo un esercizio aritmetico, che si presta a molteplici varianti a seconda di quanto si voglia ridurre l’impatto e riequilibrare la distribuzione delle risorse, supponendo di riuscire a intervenire su ciascuna delle tre variabili principali.

Popolazione

Dall’inizio del secolo scorso, la popolazione è cresciuta di un fattore 4 e continuerà a crescere, anche se meno di quanto si prevedesse anni fa. Le stime più attendibili prevedono che verso la metà del secolo in corso P si assesterà intorno ai 9 miliardi, con un aumento del 50% rispetto ai valori attuali, per iniziare poi una lenta decrescita.

Consumi

Più difficile è stimare la variazione dei consumi pro capite che dipende da stili di vita e orientamenti economici generali della società. Piuttosto che ipotizzare ciò che avverrà, possiamo valutare che cosa sarebbe necessario fare per riportare I entro i limiti di sostenibilità La questione dei consumi è inoltre differenziata a seconda delle aree regionali e delle classi sociali. È non solo auspicabile, ma necessaria, una decrescita per le regioni e fasce più ricche e una crescita per quelle più povere, ovvero un riequilibrio e una ridistribuzione dei consumi e della ricchezza, in altri termini una maggiore eguaglianza. Tale riequilibrio potrebbe essere raggiunto, almeno parzialmente, mediante i seguenti cambiamenti del fattore A: riduzione graduale del 30-50% per la fascia più ricca della popolazione mondiale (20%), raddoppio per la fascia intermedia (60%) e crescita di 4 volte per la fascia più povera in assoluto (20%).

Nella realtà, assistiamo invece alla crescita indiscriminata dei consumi da parte di una classe di consumatori che ormai non solo comprende la quasi totalità (80%) della popolazione del mondo industrializzato, ma si sta allargando anche alle fasce più ricche della popolazione di altri paesi, in particolare della Cina (240 milioni, pari al 20%) e dell’India (120 milioni, pari al 10%). Tra il 1960 e il 2000, la crescita dei consumi privati globali è cresciuta di “oltre quattro volte, passando da 4800 a 20.000 miliardi di dollari equivalenti” (Greco, 2004; Worldwatch Institute, 2004).

Si stanno avverando, a quanto sembra, le previsioni che gli autori de I limiti dello sviluppo, hanno riformulato venti anni dopo il loro primo lavoro (Meadows, Meadows e Randers, 1992; Dennis L. Meadow, Evaluating Past Forecast: Reflection on One Critique of The Limits to Growth, in: Robert Costanza, Lisa J: Graumlich and Will Steffen, eds., Sustainability or Collapse. An Integrated Historyand Future of People on Earth, MIT Press, Cambridge-London 2007). Lo sottolineano gli estensori del progetto Fattore 4: «i Meadows hanno ragione, nonostante nel frattempo siano state scoperte materie prime nuove e nonostante nuove conoscenze e modifiche a vecchi modelli: i limiti dello sviluppo si avvicinano a un ritmo preoccupante». E riassumono drasticamente: «abbiamo cinquant’anni solo, quindi poco tempo da perdere» (Weizsäcker, Lovins e Lovins, 1998).

In conclusione, si può ragionevolmente affermare che delle tre principali variabili, la popolazione P sembra avviata oggi a essere sotto controllo, mentre le due variabili critiche sono A e T. Mentre in passato si pensava che la crescita di A potesse essere compensata dai miglioramenti dell’efficienza del fattore T, «la verità è che neppure l’innovazione tecnologica e l’efficienza ambientale dei sistemi di produzione riescono a tener dietro alla richiesta di beni da parte della “classe dei consumatori” ormai globalizzata» (Greco, 2004).

Tecnologia

Per quanto riguarda la terza variabile, il fattore tecnologico T, le incertezze sono ancora più accentuate. C’è un generale accordo sulle possibilità di migliorare sensibilmente l’efficienza dei processi produttivi in modo tale da ridurre la quantità di energia per unità di prodotto e di conseguenza le emissioni e l’impatto ambientaleLe stime elaborate dai ricercatori del Wuppertal Institute a questo proposito variano da un “fattore 4” sino a un “fattore 10” (E. U. Weizsäcker, A. B. Lovins e L. H. Lovins, Fattore 4, Edizioni Ambiente, Milano 1998).

In termini più generali, qualitativi, si ha una gamma assai vasta di posizioni. Una aspettativa iperottimistica è quella che possiamo far risalire, tra gli altri, a Edward Teller il quale sottolineò l’importanza della crescita del sapere sostenendo che «se ogni secolo portasse a un raddoppio delle conoscenze rispetto al precedente, alla fine del prossimo millennio il sapere umano sarebbe aumentato circa di un migliaio di volte rispetto alle conoscenze attuali, qualsiasi cosa possa significare un’affermazione di questo tipo» (E. Teller, Sull’importanza della scienza e dell’etica – I, in: AA. VV., a cura di, Scienza ed etica alle soglie del terzo millennio, Società Italiana di Fisica, Città di Castello 1993). In tal caso, ci si potrebbe aspettare che, a parità di stile di vita e consumi pro capite, la variabile tecnologica T comporti una riduzione dell’impatto I di almeno un fattore 100. Questo atteggiamento ottimistico è sostanzialmente condiviso da coloro che ritengono che le nuove tecnologie, le cosiddette high-tech (biotecnologie, robotica e nanotecnologie), consentiranno di utilizzare le risorse terrestri mediante nanorobot capaci di operare su scala molecolare in condizioni di straordinaria efficienza.

Di parere opposto è chi intravede proprio nell’avvento di queste tecnologie dei potenziali pericoli che metterebbero a repentaglio la possibilità di sopravvivenza della specie umana. Noti scienziati e tecnologi come Bill Joy e Eric Drexler hanno lanciato l’allarme sui pericoli di queste nuove tecnologie che nel caso limite potrebbero comportare la realizzazione di automi autoreplicanti i quali, sfuggiti al controllo dell’uomo, assumerebbero un comportamento ecofago, divorando l’ambiente circostante sino a distruggere l’intera biosfera (Bill Joy, Perchè il futuro non ha bisogno di noi, pubblicato su Wired, aprile 2000).

Il dibattito tra gli opposti schieramenti si sta tuttora svolgendo su alcune delle più note riviste del settore. In particolare, Eric Drexler e Richard Smalley hanno difeso tesi opposte, portando ciascuno argomenti specifici anche se non conclusivi. Smalley, premio Nobel, ha sostenuto partendo dalla sua esperienza di chimico l’impossibilità di costruire macchine autoreplicanti su scala molecolare, invocando tre ostacoli che richiamano il diavoletto di Maxwell del secondo principio della termodinamica senza riuscire, tuttavia, a far cambiare opinione a Drexler.

Sembra tuttavia ragionevole assumere che il fattore tecnologico possa portare a un aumento dell’efficienza valutabile in modo cautelativo tra 4 e 10. Combinando fra loro le variazioni previste per i tre fattori (aumento della popolazione, ridistribuzione del fattore A e aumento dell’efficienza T) si osserva che è possibile ridurre complessivamente l’impatto I di un fattore compreso tra 3 e 4 riconducendolo entro i limiti generali di sostenibilità. Questo grossolano esercizio di “aritmetica della sostenibilità” induce pertanto a una cauta speranza, purché si agisca con tempestività in tutte e tre le direzioni principali (P. Greco, A. P. Salimbeni, Lo sviluppo insostenibile, Mondadori, Milano 2003).

Progettare la transizione: cambiamento di paradigma e di scala

Come abbiamo visto anche dall’esercizio precedente, la questione ambientale ci pone di fronte a interrogativi che non possiamo aggirare con sotterfugi e ambiguità. È l’intero stato delle nostre conoscenze scientifiche, ecologiche, economiche, etiche e politiche che deve essere sottoposto a una profonda revisione. Siamo in presenza di quello che gli studiosi dei sistemi chiamano una biforcazione. Ma quale strada imboccare? Oltre all’incertezza e all’ignoranza delle nostre conoscenze scientifiche, ci troviamo anche in uno stato di ignoranza persino più grave e clamoroso per quanto riguarda i principi etici e i sistemi economici e politici: quali sono quelli che potranno consentirci un più efficace governo della questione ambientale? Possiamo utilizzare gli stessi criteri che abbiamo individuato per l’analisi dello stato della conoscenza scientifica per dirimere le controversie e i conflitti di natura sociale, economica e politica che nascono intorno alle problematiche ambientali?

Le variabili che compaiono nel modello IPAT sono in misura maggiore o minore connesse con i modelli di sviluppo, i principi etici e le teorie economiche dominanti, che sono stati ideati e si sono imposti nel corso del tempo senza tener nel giusto conto i vincoli della biosfera È come se il mondo della cultura accademica fosse scisso tra ecologi ed economisti. Gli uni studiano il sistema della biosfera e i vincoli che essa pone all’attività umana. Gli altri continuano a credere nella possibilità di agire senza vincoli, al di fuori di qualsiasi limite.

Questa scissione nella nostra conoscenza dei sistemi sociali e ambientali ha portato due noti fautori di queste tesi contrapposte, Paul Ehrlich e Julian Simon, ecologo il primo ed economista il secondo, a confrontarsi in una famosa “scommessa”. Ehrlich prevedeva che, di lì a qualche anno, si sarebbe verificato un aumento del prezzo di alcuni metalli, mentre Simon sosteneva il contrario. Allo scadere della previsione, nel 1990, Ehrlich, perdente, pagò la somma pattuita nella scommessa. Ma la storia non finisce lì. Ehrlich individuò «quindici voci su cui scommettere, confrontando gli andamenti del 1994 con quelli del 2004. Ehrlich prevedeva […] che sarebbero aumentati la CO2 e l’ossido di azoto, l’ozono inquinante nella bassa atmosfera, l’anidride solforosa emessa dai paesi asiatici in via di industrializzazione, l’erosione dei terreni coltivabili, i morti per AIDS e la distanza di reddito tra il 10% più ricco e il 10% più povero dell’umanità […]. Questa volta tuttavia Simon rifiutò la sfida» (Franco Carlini, Scommesse sul pianeta inquinato, Il Manifesto, 5 ottobre 2003). Gli ecologi pensano che si debbano valutare le condizioni del contesto ambientale, mentre gli economisti sono fiduciosi nella possibilità che il progresso risolverà tutto. Ma possiamo permetterci di scommettere sul futuro del pianeta, oppure dobbiamo seguire un processo decisionale più razionale e meno rischioso per tutti?

Si possono individuare quattro principali scuole di pensiero economico rispetto alla questione ambientale, a seconda che siano centrate su una dimensione tecnocentrica/antropocentrica, oppure ecocentrica/biocentrica, e che a loro volta possono assumere una posizione estrema oppure moderata:

- tecnocentrismo/antropocentrismo estremo – fiducia nel progresso che risolverà ogni problema, nella crescita economica illimitata e nell’innovazione

- high-tech tecnocentrismo/antropocentrismo moderato: introduzione del concetto di sviluppo sostenibile considerato compatibile con una crescita sostenibile, regolata da politiche di governance globale e di ecoefficienza

- egocentrismo/biocentrismo moderato: politiche di conservazione ambientale, ipotesi di stato stazionario

- ecocentrismo/biocentrismo estremo: riconoscimento del valore intrinseco della natura, ipotesi di decrescita economica e della popolazione.

Le principali divergenze di vedute tra le scuole tecnocentriche e quelle ecocentriche sono essenzialmente di due ordini: sul piano dei valori, le prime due scuole attribuiscono alla natura un significato prevalentemente strumentale, mentre le altre due riconoscono un valore intrinseco, indipendente dagli interessi economici dell’umanità. Dal punto di vista scientifico, il punto centrale consiste nel riconoscere o meno la diverse caratteristiche dei sistemi viventi rispetto a quelli tecnologici. Come osservano Pignatti e Trezza (Assalto al pianeta. Attività produttiva e crollo della biosfera, Bollati Boringhieri, Torino 2000), mentre la biosfera è un sistema auto-organizzante lontano dall’equilibrio sostenuto dal flusso di energia solare capace di autoregolarsi in modo da mantenersi in una condizione stazionaria, «si è ora sviluppato un sistema produttivo creato dall’uomo che può espandersi senza vincoli in quanto può creare denaro in quantità illimitata. Viene attivato un flusso di energia che è interamente di origine tecnologica, estranea alla biosfera, che ne può assorbire senza danno soltanto in minima parte. Quindi questa energia, nella quasi totalità, viene a modificare in maniera traumatica le condizioni della biosfera […]. I sistemi costruiti dall’uomo, e che formano il sistema produttivo industriale, sono sistemi termodinamici vicini all’equilibrio,. non […] in grado di auto-organizzarsi; sono alimentati da una riserva di energia liberata dai combustibili fossili oppure da altre fonti energetiche differenti dalla sintesi clorofilliana, ed a queste fonti possono attingere senza limiti; non dispongono di un sistema di autoregolazione».

Mentre i fautori delle prime due scuole ritengono che vi siano sufficienti gradi di compatibilità tra l’attuale sistema economico e l’ambiente e propongono misure di riforma cautelative, che tuttavia non intaccano in profondità la concezione strutturale di base, altri autori (Georgescu-Roegen, principale esponente di un nuovo indirizzo di studi noto come bioeconomia; Arne Naess, fondatore della scuola di deep ecology, che qui è stata indicata con il termine di ecocentrismo estremo; Pignatti e Trezza, già citati e Serge Latouche, teorico della decrescita) propongono risolutamente la fuoruscita dall’economia capitalista, considerata incompatibile con le esigenze di salvaguardia della biosfera. Secondo questa visione, la fuoruscita dall’industrialismo (di tipo sia capitalista sia socialista) dovrebbe avvenire con gradualità attraverso un processo di transizione che potrebbe seguire a grandi linee i seguenti passi, al fine di garantire condizioni di sicurezza e stabilità della biosfera lontane da rischi globali imminenti: «popolazione stabilizzata a circa 1,5 miliardi di abitanti, e conseguente abbandono dell’agricoltura fondata sui fertilizzanti di sintesi, progressiva eliminazione del divario tra paesi industrializzati e Terzo Mondo; consumo energetico dell’ordine di 1010 Gcal; area forestale aumentata del 50% rispetto a quella attuale; decomposizione dei prodotti industriali dopo l’uso e generale sistema di riciclaggio dei rifiuti (Pignatti e Trezza, 2000).

Questo è sostanzialmente uno scenario a “bassa potenza”, intesa sia nel senso energetico del termine, sia dal punto di vista della densità, della capacità di carico e dell’impronta ecologica Esso delinea una società a piccola scala, decentrata, con forme di democrazia diretta e partecipata e tecnologie appropriate. Esistono esempi significativi di comunità che già sono orientate in questa direzione.

Quale dei vari modelli si imporrà nel tempo e quale dovrebbe essere la politica più razionale e saggia da seguire? Ci troviamo ancora una volta di fronte a un processo decisionale in condizione di ignoranza. Se dovessimo seguire il principio di precauzione saremmo portati a scegliere il modello che, in caso di errori, ci permetterebbe di correggerli senza gravi danni e costi, in condizioni di massima sicurezza: grandi progetti e grande scala sono sinonimi di grandi incertezza rischio ed errore. Viceversa, piccoli progetti e piccola scala comportano l’esposizione a piccola incertezza, minimo rischio ed errori correggibili. Saremo così saggi e razionali da seguire la filosofia del «piccolo è bello», sostenuta da Ernst Fritz Schumacher oppure la nostra hybris sarà tale da farci abbagliare dalle sirene dei megaprogetti e dei megarischi?

Intervento nell’ambito del convegno “Political Ecology and Federalism: A Multidisciplinary Approach Towards a New Globalization?”, organizzato dal Centre for Studies on Federalism (CSF) e svoltosi a Torino, il 27-28 aprile 2006.