Gandhi e bin Laden. Nonviolenza vs terrorismi – Nanni Salio

Che cos’è il terrorismo?

Che cos’è il terrorismo?

“Le parole sono pietre” (Carlo Levi) e violenza e guerra nascono prima nella mente umana, poi nel linguaggio e solo dopo si traducono in fatti ed eventi. Terrorismo e terroristi sono due vocaboli usati frequentemente nel linguaggio della politica, di difficile definizione e con una molteplicità di significati. Il primo di solito è usato al singolare e il secondo al plurale, ma come vedremo si deve piuttosto parlare di terrorismi e non solo di terrorismo, poiché siamo di fronte a un’ampia casistica.

A tutt’oggi non c’è una definizione condivisa accettata in sede internazionale, sebbene da tempo l’ONU stia lavorando in tal senso. (La letteratura su questo argomento è ovviamente vastissima. Ci limitiamo a segnalare testi e contributi che ci sembrano più utili e accessibili: Claudio Magris e Roberto Toscano, Il dubbio dell’Occidente. Chi è il vero terrorista?, «Corriere della Sera», 5 maggio 2005; Luigi Bonanate, La politica internazionale tra guerra e terrorismo, Laterza, Bari 2004; Antonio Gambino, Esiste davvero il terrorismo internazionale?, Fazi, Roma 2005; Luigi Bonanate, Il terrorismo come prospettiva simbolica, Aragno, Torino 2006). Possiamo tuttavia svolgere alcune riflessioni introduttive, utili per affrontare il problema che ci sta a cuore: la nonviolenza come strategia politica per lottare contro guerre e terrorismi.

Nel tentare di descrivere e/o definire cosa si intende per terrorismo possiamo iniziare con l’osservazione, in un certo senso “disperante” ma molto realista, di Noam Chomsky:

«“terrorismo” è quello che LORO fanno a NOI,

e “antiterrorismo” è quello che NOI facciamo a LORO»

(Settimana dei diritti umani 2002 Noam Chomsky 28 Dicembre 2002 ZNet

http://www.zmag.org/italy/chomsky-humanrights.htm)

Ma dietro questa apparente “disperazione” c’è la denuncia della lunga sequela di atrocità, misfatti, crimini, perpetrati in ogni tempo e luogo dagli eserciti di tutti gli stati, coperti con falsi tentativi di giustificarli attraverso il concetto di “guerra giusta”, “missioni umanitarie”, “esportazione della democrazia” e così via.

Un’analisi più ampia e sofisticata è quella proposta da Luigi Bonanate, il quale mette a confronto modelli diversi di conduzione della guerra, della resistenza e di azioni comunemente considerate terroriste (come quelle di Al Qaeda) secondo i parametri individuati nella concezione tomista di “guerra giusta” e in quella proposta da Michael Walzer. Nel primo caso, Al Qaeda e le forze di occupazione in Iraq raggiungono lo stesso numero di condizioni per ritenersi nel giusto, superate entrambe dalla resistenza iraquena. Nel secondo, Al Qaeda resta indietro di un punto rispetto alle altre due (Luigi Bonanate, Il terrorismo come prospettiva simbolica, Aragno, Torino 2006, si veda in particolare il capitolo conclusivo e le pp 96 e 101).

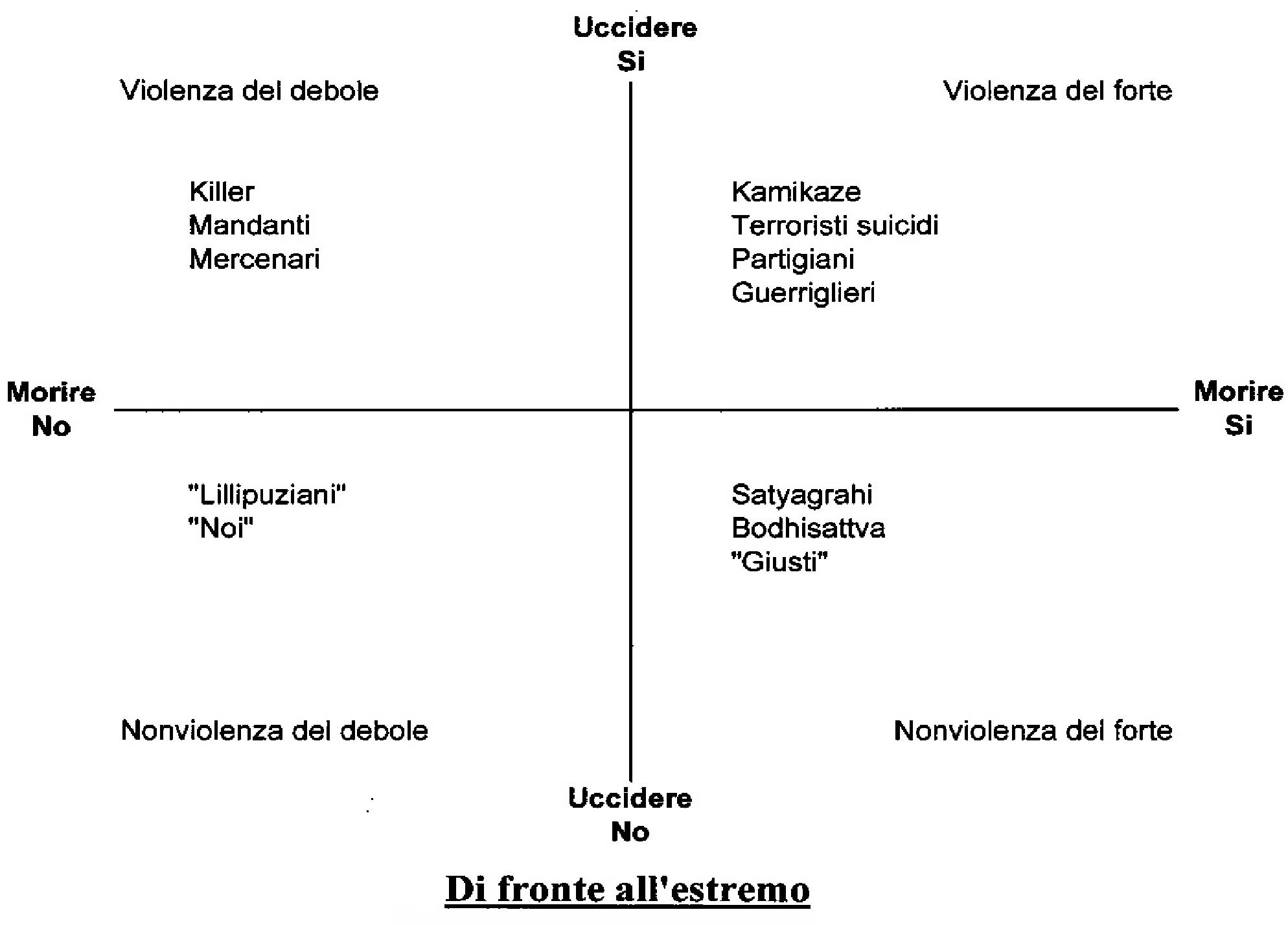

In un dialogo con Claudio Magris, l’ambasciatore Roberto Toscano mette in evidenza lo scarto tra mezzi e fini, tema tipicamente nonviolento, osservando che: «quando si parla di terrorismo si confondono fini e mezzi, si prende posizione sulla legittimità o meno della causa per cui l’azione terrorista viene messa in atto e, se la causa viene ritenuta “buona”, l’azione non è più definita terrorista». Si giunge in tal modo alla famosa affermazione secondo cui «“il tuo terrorista è il mio eroe” e viceversa». (Claudio Magris e Roberto Toscano, Il dubbio dell’Occidente. Chi è il vero terrorista?, «Corriere della Sera», 5 maggio 2005). Questa osservazione mette il dito nella piaga: l’inadeguatezza dell’attuale filosofia politica dominante di fronte ai problemi etici della violenza, della guerra e del terrorismo. Se ne esce solo con una piena ed esplicita assunzione di una filosofia politica della nonviolenza, che possiamo descrivere mediante il seguente schema, da intendersi come uno strumento empirico, una sorta di esercizio, non privo di possibili difficoltà e ambiguità nella scelta dei termini, soprattutto per quanto riguarda la natura dei fini (violenti o nonviolenti), che richiederebbero una analisi ben più ampia (Come quella condotta, per esempio, da Giuliano Pontara, Se il fine giustifichi i mezzi, Il Mulino, Bologna 1974).

Come si vede dallo schema, solo nel quadrante in alto a destra si hanno contemporaneamente mezzi e fini nonviolenti. Nel caso di società genericamente democratiche (quadrante in alto a sinistra) si possono avere fini nonviolenti, ma mezzi violenti qualora una guerra o una resistenza armata siano considerate giuste. Il quadrante in basso a sinistra corrisponde a mezzi e fini violenti. Ma il pericolo sempre latente è che anche le società democratiche scivolino verso questo quadrante e pratichino la tortura (guerra d’Algeria, Guantanamo, ecc.), provocando una deriva autoritaria della società verso quelle che sono state definite “democrature”, ibridi tra democrazie e dittature.

Tra le molteplici forme che può assumere il terrorismo, sembra importante soffermarsi su due in particolare, per evidenziare la complessità del fenomeno. Ci sono forme di “terrorismo mirato”, che forse potremmo chiamare più semplicemente e correttamente assassini, rivolti contro esponenti di spicco, simbolici, come capi di governo (Rabin, Kennedy), personalità politiche e religiose (papa Giovanni XXIII), leader di movimenti di resistenza anche nonviolenta (Gandhi, M. L. King).

E ci sono invece azioni terroriste vere e proprie contro la popolazione civile, ritenuta anch’essa responsabile, a torto o a ragione, della situazione politica che si intende modificare .Se si accetta questa distinzione, tutt’altro che secondaria sebbene non esaustiva, dobbiamo allora ricordare che i bombardamenti strategici della seconda guerra mondiale furono in molti casi (Dresda, Amburgo, Tokyo) veri e propri atti di terrorismo culminati in quello che a tutt’oggi è l’evento in assoluto più enorme: il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki nel corso del quale gli USA hanno incenerito all’istante circa trecentomila persone (prevalentemente bambini, donne, anziani, e qualche militare). Un massacro pari ad almeno cento volte quello dell’11/9.

D’altronde, anche i genocidi, praticati allo scopo di distruggere integralmente e/o incutere terrore, sono stati effettuati dagli Stati assassini (Rudolph J. Rummel, Rubbettino editore, Soverio Mannelli, Catanzaro, 2005), o meglio dalle elite che governano tali stati.

Sappiamo inoltre che l’intera dottrina della dissuasione nucleare è basata sull’ipotesi e sulla determinazione di compiere il più enorme, completo e definitivo atto di terrorismo globale (sterminismo secondo l’interpretazione dello storico inglese Edward Thompson), con centinaia di milioni di vittime prevalentemente tra la popolazione civile, tanto che questa strategia è stata chiamata non solo MAD (mutua distruzione assicurata, follia) ma anche “equilibrio del terrore”.

Ha dunque perfettamente ragione Dietrich Fischer nel ricordarci (The Real Threat is Nuclear Terrorism, www.transnational.org/SAJT/pressinf/2005/pi225_Fischer_NukeTerror.html) che la vera minaccia è costituita dal terrorismo nucleare favorito dalla proliferazione nucleare (verticale e orizzontale) di cui sono responsabili innanzitutto gli stati, a cominciare da quelli già dotati di armi nucleari.

Perché il terrorismo? Le cause

Se si incontrano gravi difficoltà nel definire cos’è il terrorismo, dobbiamo aspettarci difficoltà analoghe, se non maggiori, nell’identificarne le cause. Passeremo rapidamente in carrellata le tesi sostenute da alcune delle scuole di pensiero e dagli autori più significativi.

Nella sua imponente trilogia (Gli ultimi giorni dell’impero americano, Garzanti, Milano 2001; Le lacrime dell’impero, Garzanti, Milano 2005; Nemesis, Metropolitan Books, London 2007)) Chalmers Johnson sviluppa con ampi riferimenti storici la tesi del blowback, il contraccolpo provocato dalla politica estera ed economica degli Stati Uniti, che si è manifestato clamorosamente con gli attentati dell’11 settembre 2001. Questa politica crea insicurezza e instabilità crescenti e dilaganti, invece che sicurezza e stabilità

In un recente pamphlet, Hans Magnus Enzensberger (Il perdente radicale, Einaudi, Torino 2007) sostiene la tesi del terrorista come “perdente radicale”, frustrato, fallito di fronte alla sfida della globalizzazione.

Per avere spiegazioni più complete e meno monocausali, bisogna ricorrere a studi più completi come quelli condotti da Robert A. Pape. In un ampio lavoro sulle radici del terrorismo suicida egli si spinge a esaminare questo fenomeno in vari paesi e culture, rintracciandone l’origine non nell’islam ma nella guerra che da decenni insanguina lo Sri Lanka (Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, Radom House, 2005; si veda anche uno studio più breve, preliminare: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, «American Political Science Review», vol. 97, n. 3, august 2003; oppure Suicide Terrorism and Democracy: What We’ve Learned Since 9/11 www.cato.org/pubs/pas/pa582.pdf). Pape sostiene che il movente principale è di natura squisitamente politica e non religiosa, sebbene questa possa subentrare alla prima e sostenerla. La tesi di Pape è particolarmente importante perché rafforza l’idea che il terrorismo debba essere contrastato mediante la politica e non con la guerra.

Tra le molte voci intervenute nel dibattito, ricordiamo quella di Hildegard Goss-Mayr che, nel corso di una conferenza svolta a Vienna, ha sottolineato l’importanza di lottare contro la povertà, considerata come una delle cause importanti (The Roots of Terrorism and Seeking Solutions in a Global Context, «International Reconciliation», n. 1, 2005, pp. 7-13).

La questione della povertà, come molte altre, è alquanto controversa. Pur non potendo sviluppare un’analisi più esaustiva del dibattito, segnaliamo ancora un classico sull’argomento, lo studio di Walter Laqueur, L’età del terrorismo, Rizzoli, Milano 1987 (dello stesso autore si veda anche un testo più recente: Il nuovo terrorismo, Corbaccio, Milano 2002), che pur scritto vent’anni fa presenta un quadro significativo per comprendere anche i fenomeni odierni. Riferendosi al suo lavoro George Weigel elenca quelli che a suo parere sono gli 11 principali errori che si commettono nel tentare di comprendere la natura di questo fenomeno (Understanding Terrorism. Eleven Mistakes, www.eppc.org/publications/pubID.1905/pub_detail.asp)

A questo punto, si è tentati, spazio e tempo permettendo, di mettere a confronto questi 11 errori con le 11 lezioni che secondo Robert McNamara avremmo dovuto apprendere, ma ahimé non lo abbiamo fatto, dalla guerra. È un utile esercizio che suggeriamo a coloro che vogliano approfondire questo punto. (Si veda il bellissimo film The Fog of War di Errrol Morris, disponibile in DVD. Per il testo dei dialoghi, con le 11 lezioni, si veda: www.strategiaglobale.com/the_fog_of_war.html)

Lo scenario internazionale

L’evento cruciale che ha contribuito a cambiare radicalmente le relazioni internazionali è stato il 9 novembre 1989 e non l’11 settembre 2001. Due date che si contrappongono: il 9/11 contro l’11/9. Il primo caso è quello dello straordinario successo delle lotte pragmaticamente nonviolente condotte nei paesi dell’Est europeo che hanno provocato la più grande trasformazione di un sistema di relazioni internazionali senza sparare un colpo di fucile, contraddicendo le teorie di coloro che ritenevano tale transizione impossibile senza una guerra globale, che peraltro non si poteva combattere, pena il suicidio collettivo. Questo evento ha suscitato ingenue speranze in un futuro senza più guerre e in un enorme “dividendo della pace” che finalmente avrebbe potuto essere investito per risolvere problemi globali come la miseria estrema che affligge un quarto dell’umanità. Ma ben presto, solo due anni dopo, le guerre jugoslave prima e quelle del Golfo poi riaprirono una stagione nefasta che sarebbe culminata nel terribile blowback della data simmetrica, l’11/9.

Su questo evento, meno cruciale di quello precedente, ma tuttavia quanto mai significativo nell’immaginario collettivo, soprattutto in quello degli statunitensi, si scontrano interpretazioni contrapposte. Secondo quella corrente, si tratterebbe di un attacco sfuggito al controllo dell’intelligence USA e perpetrato dalla rete del terrorismo globale di Al Qaeda, diretta da bin Laden.

Ma la visione contrapposta è quella del “complotto”, o della “cupola”, per usare l’espressione proposta da Giulietto Chiesa (La guerra infinita secondo Giulietto Chiesa, www.saveriani.bs.it/MISSIONEOGGI/arretrati/2003_01/chiesa.htm, La guerra infinita, Feltrinelli, Milano 2002) e presa in prestito dal sistema mafioso. Anche in questo caso la letteratura è crescente e vastissima e qui ci limitiamo a dire che alcuni fattori oggettivi stanno alla base di questa storia: cosciente ed esplicito progetto di dominazione da parte della componente politica USA nota come neocon; ruolo strategico dell’industria petrolifera, tanto da far coniare a Gore Vidal l’espressione “colpo di stato mondiale dei petrolieri” (La fine della libertà, Fazi, Roma 2001); crescente crisi e perdita di potere economico degli USA; scontro non di civiltà (secondo la infelice ed erronea concezione di Huntington) ma di opposti integralismi (wahabita in Arabia Saudita e puritanesimo negli USA) “divisi solo dall’oro nero” come sostiene Johan Galtung nei suoi numerosi interventi sull’argomento (Due integralismi divisi solo dall’oro nero, «Il Manifesto» 28 maggio 2002; 11 settembre 2001: Diagnosi, Prognosi, Terapia, «Quaderni Satyagraha», n. 1, aprile 2002, pp. 40-57; September 11/October 7, 2001 and its Aftermath: Three Discourses, http://www.transnational.org/SAJT/forum/meet/2002/Galtung_11SeptandAftermath.html).

Nel campo specifico della peace research è ancora Johan Galtung a lanciarsi in una previsione: il crollo dell’impero USA (tra i vari contributi, si veda: 2015 crolla l’impero, «Carta» n. 27, 2004, http://www.carta.org/rivista/settimanale/2004/27/27Profumi.htm; La fine dell’impero americano. Le alternative per un nuovo ordine mondiale, http://italy.peacelink.org/pace/articles/art_15600.html) che avverrebbe seguendo modalità diverse da quanto successo nell’ex URSS, ma con conseguenze in larga misura imprevedibili. Contemporaneamente, è diventato luogo comune prevedere la nascita dell’impero di CINDIA (Federico Rampini, L’impero di Cindia, Mondadori, Milano 2006) e l’affacciarsi al mercato e allo stile di vita consumista occidentale di centinaia di milioni di nuovi consumatori benestanti, pur sempre immersi nel gran mare della miseria che li circonda. Tutto ciò ha innescato l’altro grande fenomeno in corso su scala planetaria: l’instabilità e il caos climatico (Di Al Gore si vedano il film e il libro, Una scomoda verità, Rizzoli, Milano 2006), che si sovrappone all’instabilità e al caos del sistema energetico, con la possibilità che si instauri un regime che Michael Klare definisce come “energofascismo” (Potere nero, «Internazionale», n. 679, 9-15 febbraio 2007, pp. 22-27).

Barbarie e antibarbarie

Se Hitler e il nazismo sono considerati comunemente sinonimi di barbarie estrema, sono molti coloro che sostengono che siamo in presenza di un preoccupante ritorno di “tendenze naziste”. Ma come argomenta con passione Giuliano Pontara (L’antibarbarie, EGA, Torino 2006), abbiamo anche un antidoto, quello della lotta satyagraha, che Gandhi ha saputo applicare con efficacia in Sudafrica (dando inizio alla lotta in “un altro 11 settembre”, quello del 1906) e in India e che altri dopo di lui hanno utilizzato nel corso di tutto il secolo scorso (M.L. King negli USA, Mandela e Tutu in Sudafrica, Solidarnosc, Havel, Charta 77 nei paesi dell’Est Europeo) e che continua a essere fonte di ispirazione per i movimenti che ovunque nel mondo lottano per nuovi mondi possibili.

Dal confronto tra Gandhi e Hitler, nel Novecento, siamo passati a quello tra Gandhi e bin Laden (Darrel J. Faschino, The Globalization of Religion and Politics: Gandhi and bin Laden www.cas.usf.edu/GlobalResearch/txt&Docs/fasching%20paper.doc). Alcuni si sono spinti sino a chiedersi esplicitamente che cosa avrebbe fatto il Mahatma di fronte al terrorismo globale del XXI secolo. Che cosa ci insegna la nonviolenza, che cosa ci direbbe Gandhi? Uno dei suoi nipoti, Arun Gandhi, prova a rispondere con le seguenti parole: “Quando sono disperato mi ricordo che lungo tutta la storia la via della verità e dell’amore ha sempre vinto; ci sono sempre stati tiranni e assassini, e per qualche tempo essi possono sembrare invincibili, ma alla fine cadono sempre” (in «Azione Nonviolenta», ottobre 2001; vedi anche Terrorismo e nonviolenza, www.sgi-italia.org/riviste/bs/Preview.php?A=672&R=1).

Bhikhu Parekh, uno dei più acuti studiosi del pensiero politico gandhiano ha invce immaginato un possibile dialogo tra Gandhi e bin Laden, sulla falsariga di quanto effettivamente il Mahatma fece a suo tempo con i fautori della lotta armata contro gli inglesi, che avevano promosso azioni terroriste mirate contro esponenti di rilievo dell’impero inglese (si confrontino il testo di Bhikhu Parekh, Why terror?, http://alainet.org/active/show_text.php3?key=6078 con quello scritto da Gandhi stesso in polemica con i terroristi di allora: The Philosophy of the Bomb, www.punjabilok.com/freedom/phil_ofbombs5.htm). Il noto monaco zen Thich Nhat Hanh si è invece cimentato in un dialogo diretto tra lui stesso e bin Laden, al fine di cercare di ascoltare e capire le ragioni profonde che lo hanno indotto a organizzare un attentato di tali dimensioni (Intervista a Thich Nhat Hanh, a cura di Anne A. Simpkinson, Che cosa direi a Osama bin Laden, «Buone Notizie», n. 3, 2001, pp. 3-7).

Da questi contributi emerge una prima indicazione di metodologia nonviolenta: seguire la filosofia del dialogo, dell’ascolto, del “guardarsi dentro”, del riconoscere i propri errori e chiedere scusa. È la stessa proposta fatta da Johan Galtung nei suoi lavori sulla trasformazione nonviolenta dei conflitti (disponibili nell’originale in www.transcend.org, oppure: La trasformazione nonviolenta dei conflitti, EGA, Torino 2000).

Lotte e iniziative nonviolente contro i terrorismi

Non c’è dubbio che, come sostiene Brian Martin, gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno causato enormi difficoltà alla causa della nonviolenza, offrendo una giustificazione apparentemente condivisibile da parte di moltissime persone per innescare una spirale di violenza e controviolenza nella quale l’alternativa nonviolenta è stata marginalizzata. «La nonviolenza offre numerosi modi per opporsi e prevenire il terrorismo, ma queste risposte sono del tutto diverse dal modo con cui le elite al governo vedono il mondo» (Brian Martin, Nonviolence versus terrorism, http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/02sa.html)

Oltre agli ipotetici dialoghi virtuali tra Gandhi e bin Laden, cosa si può effettivamente fare dal punto di vista della nonviolenza per contrastare i “due terrorismi”?

Per rispondere a questo interrogativo, occorre proporre un “programma costruttivo” che, ispirandosi a quello elaborato a suo tempo da Gandhi, sia adeguato ad affrontare i problemi odierni. Quello che presentiamo è un programma in dieci punti (ma potrebbero essere anche di più o di meno, a seconda delle priorità), che tiene conto del contributo di molti autori. Esso nasce dalla consapevolezza che “ci sono alternative!”, che ai problemi politici occorre dare una risposta politica e non militare ovvero modificare fini e mezzi della politica, facendo prevalere la formula che si è rivelata vincente il 9/11 del 1989: primato della politica, politiche di pace, people power (si veda il mio lavoro: Il potere della nonviolenza, EGA, Torino 1995) invece di quella militarista che ha prodotto l’11/9 del 2001 e che nei cinque anni successivi ha dimostrato ampiamente non solo di non avere raggiunto gli obiettivi, ma di aver aggravato i problemi.

1. Conferenza internazionale di pace per tutto il Medio Oriente, che comprenda tutti gli attori coinvolti, nessuno escluso, e tutti i problemi da affrontare. La conferenza potrebbe avviare un processo simile a quello iniziato in Europa nel 1975 con il Trattato di Helsinki sui diritti umani e culminata nella CSCE (Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), trasformatasi poi in una struttura permanente, l’OSCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

2. Inoltre, la conferenza sarebbe il primo passo verso la costituzione di una Unione dei paesi del Medio Oriente (Confederazione), che si ispirerebbe a quella dell’UE, che ha saputo porre fine alle guerre intestine che per secoli hanno lacerato il nostro continente.

3. Commissione per la Verità e la Conciliazione, simile a quella che Desmond Tutu e Nelson Mandela hanno creato in Sudafrica dopo la fine dell’apartheid, per innescare un processo di elaborazione dei traumi subiti dalle vittime, di riconoscimento e riparazione degli errori commessi da ciascuna delle parti in conflitto, di ricostruzione e riconciliazione.

4. Lotta alla miseria, all’esclusione, all’emarginazione per eliminare motivazioni che possono favorire il consenso del terrorismo, promuovere la transizione dall’attuale modello di economia e di sviluppo verso una economia nonviolenta, del dono e della sostenibilità.

5. Transizione da un sistema energetico ad alta potenza, centralizzato, dipendente da combustibili fossili e nucleari, non sostenibile, verso un sistema decentrato, a bassa potenza, basato su fonti solari distribuite e rinnovabili.

6. Trasformazione del modello di difesa offensivo in difensivo e nonviolento, mediante un processo di transarmo, smantellamento e riconversione del complesso militare-industriale-scientifico-corporativo; costruzione di CCP (Corpi Civili di Pace) su scala sia locale che internazionale e sotto la direzione dell’ONU, denuclearizzazione; riforma democratica dell’ONU.

7. Dialogo, ascolto profondo, tra culture e religioni per promuovere un processo di rifondazione delle religioni a partire dalla nonviolenza (Darrell J. Fasching, The Globalization of Religion and Politics: Gandhi and bin Laden, http://www.patelcenter.usf.edu/assets/doc/SecurityFaschingPaper.doc), riscoprendo in ciascuna delle grandi tradizioni pensieri ed esperienze significative come quella del tikkun nella tradizione ebraica, del sufismo nell’islam e la straordinaria esperienza di Badshah Khan, il Gandhi musulmano (Eknath Easwaran, Badshah Khan, il Gandhi musulmano, Sonda, Torino 1990)

8. Giornalismo di pace, secondo la scuola iniziata dalla rete Transcend (www.transcend.org) e proseguita con i lavori di Jack Lynch e Annabel McGoldrick, Peace Journalism, Hawthorn Press, Stroud, Gloucestershire 2005) per esprimere anche nel mondo dei media il punto di vista della trasformazione nonviolenta dei conflitti, sconfiggere la politica della paura e promuovere un dialogo continuo e creativo.

9. Mediazione internazionale, trasformazione nonviolenta dei conflitti, cultura della nonviolenza, operando a diversi livelli: di base, intermedi e di vertice, secondo i modelli elaborati, tra gli altri, da Paul Lederach e Johan Galtung.

10. Trasformare i terroristi suicidi in satyagrahi, dare una speranza ai “perdenti radicali” tenendo conto, tra l’altro, che secondo l’autorevole parere espresso nel corso di una conferenza, dal leader delle lotte nonviolente in Palestina, Mubarak Awad “Coloro con il maggior potenziale di diventare i più grandi attivisti nonviolenti sono gli attentatori suicidi” (Peter Ryan, Terrorism and Nonviolence, www.middleeastwindow.com/article-print-688.html, 21 june 2004). Nelle tradizioni religiose si incontrano sovente parabole e racconti che narrano la conversione di un brigante o di un assassino, come nel bel libro di Satish Kumar, The Buddha and the Terrorist. Lo schema della figura sottostante evidenzia questa possibile transizione e l’impegno che essa comporta.