Il pacifismo è morto?

Il pacifismo è sempre vivo e sempre morto

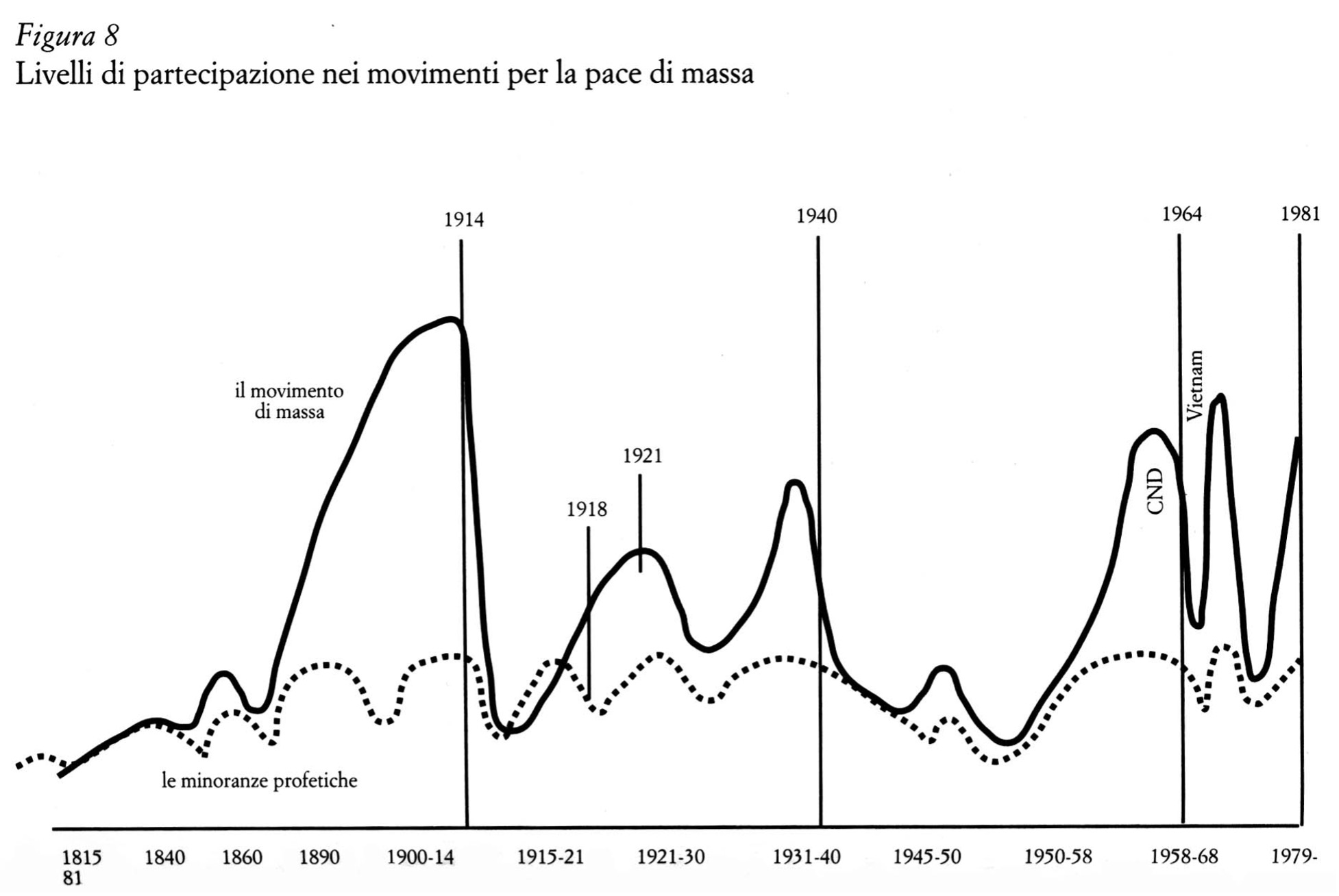

Guardando il grafico elaborato da Nigel Young, ci rendiamo facilmente conto che, in una prospettiva storica, il pacifismo è sempre stato vivo e morto al tempo stesso.

(Tratto da: G. Salio, Il potere della nonviolenza, EGA, Torino 1995, p.138. Il grafico si ferma alla fine degli anni ’70, ma ciò che è avvenuto dopo è sostanzialmente identico, anche se il picco del 15 febbraio 2003 è il più alto in assoluto.)

Le grandi mobilitazioni contro le guerre, incipienti o in corso, non sono quasi mai riuscite a impedirle. Di certo non hanno impedito le più disastrose, anche se esistono alcuni esempi di interposizione, soprattutto di gruppi di donne, che hanno evitato scontri violenti tra fazioni opposte. Al più, come in Vietnam, ne hanno accelerato la fine, dopo che il prezzo pagato in termini di vite umane, risorse distrutte e danni economici ha raggiunto livelli non più sostenibili. Secondo alcuni commentatori, la protesta contro la guerra in Vietnam ha avuto successo quando “Wall Street è scesa in piazza”.

Siamo tutti pacifisti e “passifiste” come dicono i francesi, cioè passivi. Tutti vorremmo una pace che non richiede impegno, che viene da sé, vorremmo essere “lasciati in pace”.

E’ un’aspirazione comprensibile e persino condivisibile, ma purtroppo il mondo non è così. Bastano piccole minoranze al potere e piccole minoranze armate, per mettere a ferro e a fuoco intere regioni e in prospettiva il mondo intero. Queste minoranze, questi bulli, hanno una ideologia militarista che li sprona, sono determinati, hanno un’agenda politica precisa, che intendono realizzare costi quel che costi. Di fronte a simili avversari il puro e semplice pacifismo non basta. E tanto meno la retorica della pace e le mobilitazioni su larga scala, da “seconda potenza mondiale”, che si limitano a fare il primo passo dell’azione, quella della protesta generica di massa.

L’azione nonviolenta

Come dovrebbe essere ormai ben noto, il XX secolo non è stato solo il più violento della storia, ma anche quello nel corso del quale si sono sviluppate grandiose lotte nonviolente coronate da successo. Il progetto A force more powerful, curato dal centro di ricerca che fa capo a Gene Sharp è un utilissimo strumento per far conoscere questa storia spesso dimenticata e occultata e per trarne la debita lezione, che si applica anche ai giorni nostri (si vedano i numeri di Azione Nonviolenta, da gennaio a luglio 2006). Per sintetizzare, come sostiene Michael Nagler:

“la guerra talvolta funziona, ma non è mai efficace”

”la nonviolenza talvolta funziona, ma è sempre efficace”.(Michael Nagler, Per un futuro nonviolento, Ponte alle grazie, Firenze 2005).

E’ di qui che dobbiamo iniziare, se non vogliamo cadere nelle faticose e spesso inconcludenti polemiche che hanno caratterizzato il dibattito sul voto pro o contro l’intervento in Afghanistan e la questione dello stato di salute del movimento per la pace.

La lezione che si può trarre dalle lotte nonviolente guidate dai grandi maestri (Gandhi, King, Mandela, Capitini) è che “ci sono alternative!”. Ma queste alternative vanno preparate per tempo, non si possono improvvisare, richiedono impegno, determinazione, chiarezza di obiettivi, risorse.

Una politica dell’azione nonviolenta

Paradossalmente, è stato meno difficile, storicamente, “abbattere un dittatore” con una lotta nonviolenta che far cambiare politica economica e militare a un governo eletto democraticamente. (Si veda a tale proposito il documentario Bringing Down A Dictator , che completa la serie di video del progetto A force more Powerful, sull’azione del movimento Otpor che ha portato alla caduta del governo Milosevic in Jugoslavia: Questione complessa e controversa, per le accuse di sostegno se non di connivenza con gruppi USA finanziati non solo da Soros ma anche dalla CIA, ma che merita comunque attenzione.) Nel primo caso l’obiettivo è chiaro, ben individuato, l’oppressione colpisce direttamente larghi settori della popolazione e pertanto favorisce la crescita di un ampio movimento di opposizione, come è avvenuto nelle lotte contro l’apartheid in Sudafrica e negli USA, o per la liberazione dell’India dal dominio inglese.

Per cambiare una politica economica o militare bisogna invece procedere per singoli obiettivi, che possono apparire minimi e non sempre raccolgono un grande consenso. Nel corso della lotta, pochi sono disposti a passare alla disobbedienza civile, pagando il prezzo che essa comporta, carcere compreso. Le bombe che cadono in Afghanistan, in Palestina, in Iraq o in Libano sono lontane da noi. Ne siamo colpiti moralmente ma non materialmente. La nostra indignazione non basta: possiamo andare tranquillamente al mare e l’azione di generica protesta verrà posticipata a dopo le vacanze.

Ben vengano comunque le grandi manifestazioni di tre milioni di persone (Roma, 15 febbraio 2003), purché poi non ci si limiti a congratularsi e ad andare “tutti a casa”. E non basta neppure esporre la bandiera della pace da tutti i balconi. Occorre alzare il livello della lotta, passando, se necessario, alla disobbedienza civile. Se i tifosi di quello squallido mercato sportivo chiamato calcio sono capaci di bloccare le linee ferroviarie in cinquantamila, senza pagare alcun prezzo e impedendo di fatto qualsiasi intervento della polizia, perché mai il movimento per la pace non è stato capace di attivarsi assediando il parlamento per impedire di inviare i nostri militari in Iraq, in spregio a qualsiasi diritto costituzionale e internazionale? Ma ci sono riusciti in Turchia, paese che non brilla certo in quanto a democrazia.

Il pacifismo e la nonviolenza “della domenica” non impediranno mai alla colossale macchina della guerra, che funziona ventiquattrore al giorno, con i nostri soldi, di entrare in azione quando un manipolo di politici e/o di militari lo decida.

Senza una chiara e condivisa politica della nonviolenza, il movimento per la pace è destinato a restare intrappolato negli happening delle manifestazioni più o meno grandi e degli slogan più o meno d’effetto. Come sostiene Galtung, il movimento per la pace, soprattutto italiano, è un movimento “estetizzante”. Può essere una bella cosa, ma non basta.

Progettare la transizione

Il movimento per la pace è un “movimento che non c’è” o, se vogliamo essere generosi, che “non c’è ancora”. Esiste invece una serie di molteplici gruppi, associazioni, comitati, che procedono in ordine sparso, promuovendo anche iniziative egregie che tuttavia non riescono a incidere a livello di decisioni politiche collettive. Qualcuno sa indicare qual è il programma del movimento per la pace, quali i suoi obiettivi concreti, non generici, sottoscritti da chi e come?

I punti nodali, intrecciati e inseparabili, sono il modello di difesa e il modello di sviluppo. Entrambi debbono essere modificati, se si vuole incidere sulle cause profonde che alimentano le guerre in corso e creano le condizioni per quelle future. Per far ciò occorre progettare sia la transizione da uno sviluppo centrato sulla crescita e su un sistema energetico non sostenibile a un modello di economia nonviolenta, equo e sostenibile, per le popolazioni odierne quanto per quelle future, basato su fonti energetiche rinnovabili, sia la transizione dall’attuale modello di difesa offensivo a un modello esclusivamente difensivo (transarmo) che consenta di sviluppare man mano la difesa popolare nonviolenta sino alla completa sostituzione del modello militare.

Ma per costruire queste alternative occorre individuare obiettivi specifici e predisporre il sistema logistico per conseguirli, ovvero passare dallo spontaneismo a una politica dal basso, partecipata, organizzata, indipendente da tutte quelle forze politiche che invece inseguono i falsi e pericolosi miti di una modernità decadente.

Concretamente, tutto ciò significa che il movimento dovrebbe concentrare le proprie modeste energie per condurre delle campagne mirate a ottenere alcuni primi obiettivi intermedi. Per esempio: riduzione delle spese militari del 5% all’anno e utilizzo dei fondi per la costruzione dei Corpi Civili di Pace, promuovendoli sia a livello italiano, sia europeo e delle Nazioni Unite. Ma i CCP non nascono da soli: richiedono scuole, corsi di formazioni, centri di ricerca. L’esperienza fallimentare del “Comitato consultivo per la difesa civile e non armata” insegna, tra le altre cose, che questi obiettivi sono scarsamente condivisi nell’ambito dei movimenti di base, compreso quello per la pace. C’è poca consapevolezza dell’importanza di una transizione a un modello alternativo. Nel dibattito parlamentare sulla questione Afghanistan quasi nessuno ha sollevato questo punto. E anche qui, molto concretamente, per rispondere a coloro che ritengono sprezzantemente che i “pacifisti”dicano solo delle “sciocchezze” occorre ribadire che per costruire una alternativa bisogna “mettere mano al portafoglio”. Bene, voi inviate i militari in Afghanistan, ma contemporaneamente vi chiediamo di stanziare 100 milioni di euro (questa sì una “sciocchezza” per il bilancio dello stato e rispetto al bilancio delle spese militari) per costruire qui e ora e non domani, dopodomani, mai, i Corpi Civili di Pace con tutti gli annessi e connessi. Altrimenti, le “sciocchezze” continuiamo a raccontarcele a vicenda.

E la stessa cosa si può dire per il modello di sviluppo. Coloro che continuano a parlare di crescita economica hanno l’obbligo morale e scientifico di dimostrare che essa è compatibile con i limiti di un pianeta finito e con l’esigenza di equità verso tutti gli esseri viventi e intergenerazionale. L’attuale sistema energetico, basato sui combustibili fossili, è arrivato al capolinea. Volenti o nolenti dobbiamo programmare al più presto una efficace transizione se non vogliamo che il sistema ci crolli addosso con una implosione catastrofica. I progetti, i centri di ricerca, le idee non mancano di certo e sono di patrimonio molto più diffuso rispetto alla questione militare che sembra bloccata sul piano mentale e ideativo. Oltre all’esempio concreto ed efficace di paesi virtuosi come la Germania e la Danimarca, si possono segnalare il progetto di legge 784 presentato l’11 luglio scorso (primo firmatario Ronchi) e più in generale la campagna per un “Contratto mondiale sull’energia e il clima”, che richiama quella lanciata anni fa per l’acqua. (Si veda il bel libricino Energia, rinnovabilità, democrazia, Edizioni Punto Rosso, Milano 2005.)

Il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto. Ogni tanto è utile vedere la parte vuota per fare autocritica e individuare nuove linee di azione, ma poi occorre anche fare l’inventario delle moltissime cose che riempiono l’altra metà. E allora ci si accorge che esistono anche i militari che disobbediscono agli ordini, per ragioni di coscienza (dai refusnik israeliani agli obiettori statunitensi, vedi Courage to Resist, newsletter di sostegno degli obiettori militari, tra i quali spicca il caso del luogotenente Ehren Watada, http://www.thankyoult.org/ ); le donne come Cindy Sheenan che assediano il ranch di Bush; i ploughshares che, interpretando alla lettera la profezia di Isaia 2,4: “Muteranno le loro spade in zappe [o aratri] e le loro lance in falci; una nazione non alzerà la spada contro un’altra, e non praticheranno più la guerra”, entrano nelle basi militari per distruggere e manomettere le autentiche armi di distruzione di massa (dal nostro Tury Vaccaio ai preti e alle suore statunitensi, sulla scia dei fratelli Berrigan): la rete già esistente di Corpi Civili di Pace (www.reteccp.org ) e le molteplici lotte contro l’attuale modello distruttivo, dai no-TAV alle donne indiane del movimento contro le dighe del Narmada, a tanti altri. E ritorna la speranza, unita alla necessità di un impegno quotidiano, costruttivo, per creare fiducia, organizzazione, capacità di lottare serenamente, senza cadere nella sindrome autodistruttiva del burn out.

Conflitti

Operativamente, la nonviolenza è l’arte di trasformare costruttivamente i conflitti, dal micro al macro, intesi non come sinonimo di violenza, né tanto meno di guerra, ma come occasioni che si ripresentano incessantemente nella nostra vita, individuale e collettiva, che ci pongono di fronte a un bivio: da un lato l’opportunità di una crescita costruttiva, dall’altra la deriva verso la distruttività

Ma come tutte le arti, come tutte le buone pratiche, anche questa non viene spontaneamente da sé: bisogna coltivarla, giorno dopo giorno, passo dopo passo, rialzandosi dopo le cadute. E gli attivisti dei movimenti debbono imparare ad affrontare costruttivamente anche i conflitti interni alle proprie organizzazioni e tra le organizzazioni, oltre ai conflitti interiori, dentro ognuno di noi. Non ci sono solo avversari esterni, ma la lotta è dentro di noi. La nostra debolezza deriva anche da questa scarsa capacità di lavorare su di noi, individualmente e collettivamente. Abbiamo accumulato molta esperienza, ma non ne facciamo tesoro e continuiamo a comportarci da dilettanti, oppure ci limitiamo alle dispute filosofiche, importanti ma insufficienti.

Forse ci sono molti “scienziati per la pace”, molti “generali”, e pochi “ingegneri per la pace”, pochi “operatori per la pace”. C’è bisogno di un lavoro quotidiano, tutti i giorni, tutto il giorno, dentro strutture autogestite, che possano essere uno stimolo continuo per fare ricerca, formazione, educazione e progettare/attuare l’azione diretta nonviolenta. Ce n’è quanto basta per impegnare seriamente e concretamente tutta quanta la nostra vita, senza perderci nelle nostre nevrosi da impotenza.

Il tempo stringe

Da un lato, dobbiamo continuare a fare i “profeti di sventura”, consapevoli di quanto ci suggerisce Gunther Anders in una bella parabola:

“Noè era stanco di fare il profeta di sventura e di annunciare incessantemente una catastrofe che non arrivava e che nessuno prendeva sul serio. Un giorno, si vestì di un vecchio sacco e si sparse della cenere sul capo. Questo gesto era consentito solo a chi piangeva il proprio figlio diletto o la sposa. Vestito dell’abito della verità, attore del dolore, ritornò in città, deciso a volgere a proprio vantaggio la curiosità, la cattiveria e la superstizione degli abitanti. Ben presto ebbe radunato attorno a sé una piccola folla curiosa e le domande cominciarono ad affiorare. Gli venne chiesto se qualcuno era morto e chi era il morto. Noè rispose che erano morti in molti e, con gran divertimento di quanti lo ascoltavano, che quei morti erano loro. Quando gli fu chiesto quando si era verificata la catastrofe, egli rispose: domani. Approfittando quindi dell’attenzione e dello sgomento, Noè si erse in tutta la sua altezza e prese a parlare: dopodomani il diluvio sarà una cosa che sarà stata. E quando il diluvio sarà stato, non sarà mai esistito. Quando il diluvio avrà trascinato via tutto ciò che c’è, tutto ciò che sarà stato, sarà troppo tardi per ricordarsene, perché non ci sarà più nessuno. Allora, non ci saranno più differenze tra i morti e coloro che li piangono. Se sono venuto davanti a voi, è per invertire i tempi, è per piangere oggi i morti di domani. Dopodomani sarà troppo tardi. Dopo di che se ne tornò a casa, si sbarazzò del suo abito, della cenere che gli ricopriva il capo e andò nel suo laboratorio. A sera, un carpentiere bussò alla sua porta e gli disse: lascia che ti aiuti a costruire l’arca, perché quello che hai detto diventi falso. Più tardi, un copritetto si aggiunse ai due dicendo: piove sulle montagne, lasciate che vi aiuti, perché quello che hai detto diventi falso”.

(Citato da Jean-Pierre Dupuy, Piccola metafisica degli tsunami. Male e responsabilità nelle catastrofi del nostro tempo, Donzelli, Roma 2006, pp. 8-9.)

Ma al tempo stesso non dobbiamo lasciarci travolgere dall’ansia che, negli ultimi tempi della sua vita, ha contagiato lo stesso Anders, secondo il quale “la risposta nonviolenta è obsoleta, è inefficace perché sono fiacchissime le sue azioni rispetto alla terrificante capacità di portar morte che ha la sua controparte…” (in: Goffredo Fofi, Da pochi a pochi, Elèuthera, Milano 2006, p. 137).

Il tempo stringe e grande è la nostra responsabilità per non lasciar che le profezie negative si autoavverino. La strada da percorrere ci è stata indicata dai grandi maestri che ci hanno preceduto e dagli innumerevoli testimoni e attivisti che anche oggi operano quotidianamente nei movimenti di base. Sta a noi accelerare il passo per realizzare l’arca prima che cominci il diluvio.

Trackbacks & Pingbacks

[…] Anche la salute del movimento per la pace è piuttosto malferma. Pur essendo noto da tempo che è un movimento altalenante, che dopo le grandi mobilitazioni si comporta come un fiume carsico, che si inabissa e scompare, sarebbe auspicabile che uscisse dallo stato comatoso in cui sui trova. E’ a partire da questa constatazione che qualcuno è stato indotto a decretarne la morte. (Enrico Euli, Il pacifismo è morto, e altri interventi, tra i quali il mio: Il pacifismo è sempre vivo e sempre morto. […]

I commenti sono chiusi.