John Berger, irriducibile storyteller – Guido Caldiron

Intervista. Un incontro con lo scrittore e critico d’arte inglese John Berger, a Roma per presentare «Capire la fotografia», il volume edito da Contrasto. «L’Inferno di Bosch si è tramutato in una sorta di profezia del clima mentale che la globalizzazione e il nuovo ordine economico hanno imposto al mondo»

«Non so dirti che cosa faccia l’arte ecome lo faccia, ma so che spesso ha giudicato i giudici, chiesto vendetta per gli innocenti e mostrato al futuro quel che il passato ha sofferto, così che non lo si è più dimenticato. So anche che quando l’arte, qualunque ne sia la forma, realizza questo, i potenti ne hanno paura e che, a volte, una simile arte circola tra la gente come una voce e una leggenda, perché dà senso a quel che le brutalità della vita non sanno spiegare, un senso che ci unisce, perché finalmente è inseparabile dalla giustizia. L’arte, quando funziona così, diventa il punto di incontro dell’invisibile, dell’irriducibile, del duraturo, del coraggio e dell’onore».

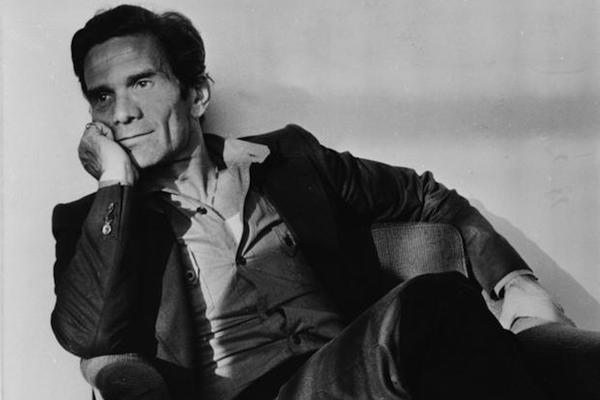

Scrittore, disegnatore, critico d’arte, poeta, giornalista, sceneggiatore cinematografico, autore teatrale, John Berger — in Italia per presentare Capire la fotografia (Contrasto) — ha intrecciato nella sua lunga esistenza l’amore per l’arte e un impegno politico vissuto principalmente nella forma di un’attenzione costante per gli ultimi. Una passione per la libertà e una ricerca per affinare di continuo il proprio sguardo nei confronti del mondo che ne fanno un testimone lucido e appassionato del nostro tempo.

Fin dagli anni Cinquanta lei spiegò dalle pagine del «New Statesman» che era stato l’interesse per l’arte a spingerla verso la politica e il sociale. «Non sono assolutamente io che trascino la politica nell’arte, è l’arte che mi ha trascinato nella politica», scrisse allora. Come è nato questo intreccio tra le due grandi passioni della sua vita?

In realtà, da ragazzo più che essere interessato a quanto accadeva nella società britannica, ne ero impressionato e addirittura commosso sul piano umano. Avevo un senso di classe per certi versi innato. E questo ben prima di apprendere qualcosa di politica o di studiare arte. Ero stato mandato in un collegio di quelli che formavano gli ufficiali per l’esercito dell’impero britannico: la disciplina era terribile, il clima improntato al sadismo. A sedici anni non ne potevo più: sono evaso e mi sono iscritto alla scuola di belle arti. Disegnavo molto bene fin da bambino, ma lì finii per scoprire ciò che amavo davvero. Gli artisti e i lavori che mi attraevano di più erano quelli con un preciso contenuto politico o sociale.

A Roma, ho apprezzato Caravaggio, ma all’epoca guardavo soprattutto ad artisti che erano quasi miei contemporanei, i pittori messicani come Diego Rivera. Ma eravamo nel 1943, c’era la guerra e avvenimenti come la battaglia di Stalingrado colpirono profondamente la mia immaginazione, come quella di tanti miei coetanei, e mi spinsero ad arruolarmi: dovevamo combattere per fermare il fascismo. Dopo la liberazione, a Londra, eravamo in tanti a credere che si dovesse impedire che tutto tornasse come era stato negli anni Trenta: la crisi economica, la minaccia fascista, l’annuncio della guerra. Mi sono impegnato nella lotta contro il riarmo nucleare, poi ho iniziato a sostenere gli artisti dissidenti dell’Urss, di cui facevo uscire clandestinamente le opere dal paese, e i giovani della Primavera di Praga. Tutta la mia generazione sentiva che non era sufficiente protestare. Bisognava agire per cambiare le cose.

Questa scelta, che non l’ha mai abbandonata, l’ha portata nell’ultimo decennio in Chiapas a incontrare Marcos e a sostenere i movimenti francesi contro Sarkozy. Che forma ha assunto nel suo lavoro di scrittore e di saggista sull’arte e la fotografia?

Credo proprio di sì, perché prima di essere «arte», un quadro o una fotografia raccontano qualcosa, contengono ciò che comunemente si chiama un messaggio, un segno tangibile del mondo e delle persone che lo abitano. O almeno, è questo che cerco quando osservo un quadro o un’immagine. Quanto allo scrivere, penso che nel momento in cui si creano dei personaggi, in realtà si inventa molto poco: si tratta soprattutto di osservare e ascoltare — principalmente di ascoltare — molte persone e poi, diciamo così, di fare un’opera di sintesi. C’è poi un altro motivo per cui mi considero un «narratore di storie» piuttosto che un romanziere. Al suo apparire, nell’Inghilterra della fine del XVIII secolo, il «romanzo» raccontava principalmente le vicende interne alle famiglie ricche e aristocratiche. Non mi interessava inserirmi in una simile prospettiva, guardavo piuttosto al mistero contenuto nelle storie che si tramandano i marinai o i contadini. I miei personaggi sono detenuti, prigionieri politici o persone che vivono per strada, senza casa. O che comunque si chiedono quale debba essere il posto che occupano nel mondo. Le loro storie ci interrogano, ci conducono a domandarci in quale realtà viviamo, in cosa e come potrebbe cambiare ciò che ci circonda.

A questo proposito, lei ha sottolineato come nella situazione attuale, segnata prima dal dominio neoliberale — da lei definito come «fascismo economico» -, e poi dalla crisi, si sia operato un «sequestro del linguaggio»: siamo stati privati anche degli strumenti per definire una possibile alternativa. Dopo la rivolta urbana che ha scosso Londra alcuni anni fa, ha scritto che a quei giovani «mancavano le parole» per dire la loro rabbia. È davvero così?

In effetti credo sia uno dei rischi più grandi che corriamo oggi: un pericolo che si alimenta di due fenomeni principali. Da un lato, con lo sviluppo del capitalismo finanziario, il potere di decisione su ciò che avviene a livello mondiale si è per molti versi concentrato nelle mani di pochi, di un ristretto gruppo di operatori economici, quando invece prima era articolato in più livelli, nei singoli Stati e passava attraverso le scelte dei politici, l’azione dei partiti. Perciò se prima i cittadini potevano incidere o almeno influenzare in qualche modo le scelte finali, oggi sono stati completamente esautorati dalla nuova configurazione del potere globale. La «democrazia» nel senso tradizionale del termine, non esiste più. Anche se i politici continuano a parlare, la loro è soltanto una prova di forza formale, priva di reale significato. Accanto a questa trasformazione decisiva, ve ne è poi stata un’altra. Rispetto al passato, oggigiorno tutti noi viviamo praticamente immersi nel linguaggio dei media: media che risentono dell’influenza, e talvolta del controllo diretto, di quegli stessi ambienti economici che guidano il mondo. Media che, in maggioranza, pretendono di raccontarci la realtà, ma che, a causa del loro legame indissolubile con il potere e quindi della loro mancanza di libertà e autonomia, non fanno che costruire un discorso vuoto, un linguaggio dove per il reale non c’è alcuno spazio. Tutto ciò ha condotto, specie i più giovani, a nutrire un forte scetticismo, se non un vero e proprio sospetto, non solo nei confronti del linguaggio dei media, ma del linguaggio tout court. E, in questa situazione, come dar loro torto?

Per questo ha paragonato la cultura dell’età della globalizzazione all’orizzonte claustrofobico descritto da Hieronymus Bosch nell’Inferno del suo celebre trittico conservato al Prado: un mondo spaventoso senza alcuna via d’uscita?

L’Inferno di Bosch si è tramutato in una sorta di profezia del clima mentale che la globalizzazione e il nuovo ordine economico hanno imposto al mondo: l’orizzonte è del tutto assente, non c’è continuità tra le azioni, non ci sono pause né percorsi, un passato, un futuro. Non solo: non si vede neppure di sfuggita un «altrove» o un «altrimenti», ciò che è dato è del tutto simile a una prigione. Restando su questo piano, proprio partendo dal Giardino delle delizie di Bosch possiamo fare una comparazione con l’opera di Brugel, che non era esattamente suo contemporaneo ma non era nemmeno troppo distante da lui. Entrambi erano a un tempo affascinati e terrorizzati da ciò che gli uomini sono in grado di fare ai loro simili, specie se vengono incoraggiati e messi nella condizione di agire da un potere senza pietà. Se però Bosch dà vita a questo incubo, un inferno che non conosce alternative, Brugel descrive un orrore simile, ma lo fa ricorrendo a tante piccole storie, quelle che riempiono tutti i suoi quadri.

Non si tratta di una differenza da poco, perché i protagonisti delle storie mostrate da Brugel sembrano conservare in ogni caso la possibilità di uscire dalla situazione terribile in cui si trovano e questo per il solo fatto che l’artista li ha ritratti, ne ha mostrato le vicende. Bosch sembra voler chiudere gli occhi rispetto al terrore che gli suscita il mondo, mentre Brugel esprime in qualche modo un sentimento di fraternità nei confronti dei protagonisti delle storie che dipinge. È questo senso di comunità che può fare la differenza: l’alternativa a ciò che subiamo inizia quando la pensiamo possibile, quando ritroviamo il desiderio di raccontare le nostre «storie» e ascoltare quelle degli altri.

Il suo sguardo sulle immagini fotografiche sembra nutrirsi di questa duplice lettura. Come spiega in «Capire una fotografia», dopo il Vietnam lei metteva in guardia sul fatto che l’essere inondati di scatti terribili provenienti dal fronte non aiutava necessariamente a comprendere le cause del conflitto, imprigionandoci anzi per certi versi in una sorta di orrore indifferenziato. Oggi, al contrario, ritiene che le foto possano attirare l’attenzione sui conflitti dimenticati. Cosa è accaduto?

Credo che dipenda molto dal tipo di immagini e dall’epoca in cui ci capita di osservarle. In alcuni casi, le foto che raccontano una guerra possono avere un’influenza determinante sulle persone e sul loro modo di misurarsi con quel determinato conflitto. Posso fare un esempio attuale con il caso di Gaza: senza alcune immagini che ci sono arrivate dalla Striscia, anche nell’ultimo anno, non ci saremmo resi conto di ciò che stava avvenendo. Più in generale, con ciò che ho scritto dopo il Vietnam, intendevo riflettere sul fatto che le fotografie di guerra illustrano molto bene «i risultati» dei conflitti, ma non ci dicono nulla delle cause che li hanno scatenati e non necessariamente l’indignazione che provocano ci conduce ad agire. A volte, la causa prima che ha prodotto il momento terribile che ci è mostrato, perde la sua valenza politica e la foto diventa una testimonianza della condizione umana in generale. Un’accusa contro tutti e, quindi, quasi automaticamente contro nessuno.

il manifesto, 30 ottobre 2014

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!