La follia libica di Obama: essere o non essere… – Richard Falk

Il risultato in Libia rimane incerto, ma quel che sembra chiaro oltre ogni ragionevole dubbio è che l’intervento militare non ha salvato la partita né per l’opposizione indistinta nota come ‘i ribelli,’ né certamente per la gente del paese. Ha, a quanto pare, gettato il paese in un conflitto violento protratto, con la bilancia delle forze nazionali che pende decisamente a favore del regime di Gheddafi nonostante un grosso assalto militare condotto dalla coalizione a guida americana, recentemente appaltato, a quanto si presume, alla NATO. Ma da quando la NATO non è un alleanza a predominio USA? Il meglio che si possa sperare al momento è una tregua che salvi la faccia impegnando la dirigenza libica in un vago schema di condivisione del potere, lasciando però il processo decisionale più o meno tale quale, magari sostituendo Gheddafi con suo figlio, che può offrire all’Occidente la bardatura cosmetica della modernità liberale, da esibire come autentico interesse nelle riforme.

Il risultato in Libia rimane incerto, ma quel che sembra chiaro oltre ogni ragionevole dubbio è che l’intervento militare non ha salvato la partita né per l’opposizione indistinta nota come ‘i ribelli,’ né certamente per la gente del paese. Ha, a quanto pare, gettato il paese in un conflitto violento protratto, con la bilancia delle forze nazionali che pende decisamente a favore del regime di Gheddafi nonostante un grosso assalto militare condotto dalla coalizione a guida americana, recentemente appaltato, a quanto si presume, alla NATO. Ma da quando la NATO non è un alleanza a predominio USA? Il meglio che si possa sperare al momento è una tregua che salvi la faccia impegnando la dirigenza libica in un vago schema di condivisione del potere, lasciando però il processo decisionale più o meno tale quale, magari sostituendo Gheddafi con suo figlio, che può offrire all’Occidente la bardatura cosmetica della modernità liberale, da esibire come autentico interesse nelle riforme.

Il presidente Barack Obama ha scelto la Libia come luogo dove tracciare una riga nella sabbia, benché sia una linea piuttosto vacillante e confusa. È stata finalmente tracciata in risposta a quella che due settimane fa si definiva un’imminente atrocità in procinto di essere inflitta alla gente di Benghazi, sebbene la prova di tale prospettiva di tremendi versamenti di sangue non sia mai stata molto presente aldilà del vaniloquio del dittatore. Obama ha smesso quello che gli interventisti più ardenti del suo campo chiamavano derisoriamente ‘titubanza’. Piegandosi a tali critiche, il 28 marzo Obama uscì chiaramente a sostegno dell’azione militare, benché attentamente circoscritta per portata e natura in riferimento al suo sforzo umanitario presumibilmente esiguo a protezione dei civili libici. La futilità di evitare una vittoria di Gheddafi sulla base dell’istituzione di una Zona di Non Sorvolo, seppure impropriamente espansa a una Zona di Non Traffico Veicolare, avrebbe dovuto essere evidente a tutti coloro che sono famigliari con il corso di numerose lotte politiche recenti intraprese per il controllo politico di uno stato sovrano. Ciò cui si è effettivamente assistito è stato principalmente qualcosa di ben diverso da uno sforzo di proteggere i civili libici. È stato piuttosto un tentativo non autorizzato di volgere la marea del conflitto a favore della campagna insurrezionale distruggendo quante più possibili risorse militari possedute dalle forze armate della Libia, sgombrando la strada a un avanzamento dei ribelli.

La campagna e il carattere dell’opposizione non sono mai stati chiaramente stabiliti, essendone la descrizione più precisa un‘accozzaglia di forze d’opposizione cui ci si riferisce misteriosamente come a ‘i ribelli’. Per contrasto con l’apparente fallimento e inettitudine della sua sfida militare, la campagna di pubbliche relazioni dei ribelli ha funzionato a meraviglia. Ha soprattutto mobilitato i falchi umanitari alloggiati nel nido presidenziale di Obama, soprattutto Samantha Power, Hilary Clinton, e Susan Rice, come pure il recentemente defunto ex-capo della Pianificazione Politica del Dipartimento di Stato, Anne-Marie Slaughter. In particolare, Samantha Power si è a lungo appellata al governo USA affinché usasse la sua potenza ovunque al mondo dovessero verificarsi gravi abusi ai diritti umani (salvo che in un grande paese aldilà delle ambizioni d’intervento), a quanto pare facendo un’analogia fra ogni crisi umanitaria e le circostanze del tutto differenti del Rwanda (1994) dove un piccolo sforzo per mitigare un enorme genocidio fu inopportunamente bloccato dalla Casa Bianca di Clinton. E nei media i celebranti di questo intervento sono stati guidati dai pii membri fidati del NY Times, Nicholas Kristof e Thomas Friedman. Almeno Friedman, il santo patrono delle ‘guerre selezionate’ è stato abbastanza sensato in quest’occasione da riconoscere che Obama avrebbe bisogno di essere aiutato dalla fortuna perché la sua politica libica possa avere una chance di lieto fine, in gradito contrasto con il suo strombazzamento dell’intervento in Iraq. Se non ci fossero in gioco delle vite, potrebbe risultare divertente notare la nuova umiltà cosmica di questo giornalista estremamente arrogante, in passato sempre piccato di chiamare per nome di battesimo i leader mondiali mentre gli ammanniva nei suoi articoli la sua guida non richiesta, ora ridotto a trattare l’intervento libico come l’equivalente di una nottata a Las Vegas!

L’intera stampa cortigiana da pubbliche relazioni presso i ribelli, aiutata da quell’entusiasta francese d’alto bordo in cerca di pubblicità che è Bernard-Henri Lévy, ha anche convinto in modo fuorviante l’opinione pubblica mondiale e vari capi politici occidentali che il regime di Gheddafi fosse contrastato e odiato dall’intera popolazione libica rendendolo estremamente vulnerabile all’intervento. Questo ha incoraggiato la credenza che la sola alternativa all’ intervento militare fosse che il mondo occidentale stesse fermo ad assistere a un genocidio su vasta scala contro la popolazione libica. Tutta questa rappresentazione del conflitto era nel migliore dei casi prematura, e probabilmente intenzionalmente fuorviante per fare apparire che le uniche scelte a portata dell’ONU e della comunità globale fossero intervenire militarmente o far nulla beccandosi le conseguenze. Fra le altre opzioni, la diplomazia e la ricerca di una tregua non sono mai state seriamente perseguite.

Anche senza la saggezza spuria del poi, l’impresa internazionale potrebbe essere criticata da un altro angolo in quanto progettata per fallire: un intervento discutibile poiché è apparsa sempre più un’insurrezione armata contro il governo insediato, eppure assolutamente carente rispetto a quanto servirebbe per garantire l’unico risultato proclamato come giusto e necessario — la caduta del governo Gheddafi. Come può essere vinta una tale lotta, che comporta ancora un’altra sfida paternalistica alla dinamica dell’auto-determinazione, affidandosi alle bombe e ai missili delle potenze coloniali, in atto senza neppure la disponibilità di far seguire all’attacco una disposizione al peacekeeping sul terreno? Se ci fosse stata tale disponibilità, avrebbe almeno messo in collegamento i mezzi d’intervento adottati e la missione politica proclamata. Pur con questa posizione più credibile le probabilità di riuscita resterebbero comunque scarse. Se consideriamo l’andamento degli ultimi sessant’anni, pochissimi interventi di attori coloniali o egemonici sono riusciti pur con la loro schiacciante superiorità militare. Le uniche storie di ‘successo’ della politica interventista riguardano paesi di poco conto come Grenada e Panama dove non c’era una resistenza organizzata, mentre i fallimenti hanno avuto luogo nelle grosse prolungate lotte in Indocina, Algeria, Indonesia, e altrove.

In Libia le prospettive sono state ancora peggiorate dall’incoerenza, inesperienza, e mancanza di disciplina esibita dalle forze ribelli. Questo sforzo di un’opposizione debole e disorganizzata per indurre le forze straniere a procurarsi una vittoria altrimenti fuori portata ricorda l’elenco di presunti vantaggi rifilato da scaltri esuli irakeni a manovratori neoconservatori come Richard Perle e Paul Wolfowitz durante l’avvio della guerra in Iraq (2003). Ricordiamoci le promesse di saluti floreali per le truppe USA in arrivo a Baghdad o di un cambio di regime come un gioco da ragazzi raggiungibile senza vittime o costi americani degni di nota. Come per la Libia la promozione dell’intervento si basava sulla falsa supposizione che gli occupanti stranieri sarebbero stati accolti come liberatori e che il regime di Saddam Hussein mancava di qualsiasi base popolare di sostegno. Obama ha cantato questa ninnananna degli interventisti quando ha lodato l’abitante del villaggio che ringraziava un pilota USA il cui aereo era casualmente precipitato su qualche territorio in mano ai ribelli.

Una tale valutazione negativa dell’intervento libico sembra abbastanza chiara. La stessa valutazione veniva data all’inizio della crisi dai più qualificati alti funzionari dell’entourage ristretto di Obama, come Robert Gates, ministro della difesa. Perché Obama non ha dato retta a quei sensati consigli? Purtroppo ogni presidente democratico, e nessuno più di Obama, lotta per mantenere l’immagine di essere disposto a usare la forza perseguendo l’interesse nazionale in qualunque occasione si presenti. Dobbiamo fare una pausa per riconoscere che Obama ha perseguito una politica estera generalmente militarista pur riuscendo a ottenere il premio Nobel per la Pace, cosa cui i maneggiatori della precedente amministrazione non sarebbero mai riusciti, probabilmente neppure provandoci. E qui in Libia i rischi d’inazione devono essere parsi troppo grossi da sopportare. Invece Obama ha cercato di spingere all’azione in due modi: guidare lo sforzo diplomatico per ottenere un mandato dal Consiglio di Sicurezza ONU e poi fornire gran parte dello sforzo militare per la fase iniziale dell’operazione, per poi ritirarsi in fretta in secondo piano mentre la NATO presumibilmente ne rileva la guida. Questo percorso intermedio è disseminato di contraddizioni: per convincere il Consiglio di Sicurezza, ed evitare un veto russo o cinese, è stato necessario dipingere la missione nei termini umanitari più ristretti in quanto solo a protezione dei civili, mentre proteggere i ribelli (che non sono ‘civili’ in termini legali) comportava una scala d’attacco ben maggiore di quella implicata dall’istituire una Zona di Non Sorvolo; oltre a questo, se lo scopo assoluto era l’eliminazione del regime di Gheddafi, l’intervento dovrebbe oltrepassare di parecchio i vincoli posti dalla decisione del Consiglio di Sicurezza, cioè spostare l’equilibrio del conflitto armato. Come si è frattanto chiarito, gli obiettivi militari approvati sono stati drammatica-mente superati nel tentativo difettoso di proteggere i ribelli e aiutarli a vincere, ma apparentemente invano.

Ovviamente anche gli astenuti hanno sangue sulle mani e condividono qualche responsabilità per quanto è andato storto. Questi membri astenuti del Consiglio di Sicurezza si sono associati a un mandato per l’uso della forza che pareva incoerente con le assicurazioni della Carta ONU di astenersi dall’intervenire in questioni essenzialmente nell’ambito della giurisdizione nazionale, come era ed è sicuramente questa lotta. Hanno anche permesso ai sostenitori del Consiglio di Sicurezza di rafforzare le loro speranze striscianti con l’ inserimento della clausola permissiva ‘con tutti i mezzi necessari’. Cina, Russia, India, Brasile, e Sud Africa dovrebbero vergognarsi del loro atteggiamento, di critica prima del voto e d’astensione durante assicurando così l’autorizzazione, per riprendere poi la critica di iniziative che avrebbero dovuto essere previste e precluse con un linguaggio ben più forte nella risoluzione 1973. Il voto risultò 10 a favore, nessuno contrario, e cinque astenuti.

Tale sprezzo per i limiti dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU, grottescamente rafforzato dal suo stesso mancato ruolo di successiva supervisione che assicurasse il non superamento dell’accordo approvato sull’uso della forza, ha ancora una volta indebolito l’ONU come ente agente entro la cornice costituzionale della Carta ONU. Fa sì che appaia, nel settore pace e sicurezza, più un agente di forze geopolitiche e neoimperiali dell’Occidente che un ente obiettivo in cerca di attuare il dominio della legge tanto verso i forti che verso i deboli. Dovremmo ricordarci tutti che quando fu istituita l’ONU all’indomani della seconda guerra mondiale le venne assegnata primariamente la responsabilità di minimizzare il ruolo della guerra negli affari umani. Bisognerebbe rievocare e riaffermare solennemente le ispiranti parole d’apertura del Preambolo alla Carta ONU: “Noi, i popoli delle Nazioni Unite, determinati a salvare le successive generazioni dal flagello della guerra”. Permettere che queste parole vengano selettivamente prevaricate dalla norma recentemente avallata sulla ‘responsabilità di proteggere’ (R2P), è fornire uno strumento selettivo che spudoratamente esibisce due pesi e due misure. Dov’erano quelle voci umanitarie e paternalistiche quando la popolazione civile di Gaza veniva assoggettata a un attacco omicida da cielo, mare terra per ben tre settimane da parte delle Forze di Difesa Israeliane (27 dic. 2008 – 19 gen. 2009)?

Per tutto questo periodo di fermento rivoluzionario nel mondo arabo, spiccato è stato il paternalismo di Obama. Pur celebrando a intermittenza queste sollevazioni popolari, Obama si è sentito sfrontatamente autorizzato a pronunciarsi su quali capi dovessero restare in carica e quali no, come se fosse effettivamente il primo dirigente supremo globale designato. E tali pronunciamenti mancano per giunta anche dell’apparenza di coerenza a meno che siano valutati da un punto di vista esclusivamente geopolitico. La Casa Bianca è stata in buoni rapporti con Mubarak fin quando il movimento popolare ne rese ingestibile la presenza, dopo di che gli è stato imposto di andarsene. In Yemen viene detto al capo di abdicare dopo aver fallito nell’acquetare le proteste, mentre in Bahrain la famiglia reale Al Khalifa è sostenuta da Washington benché gestita come monarchia assoluta, pur essendo non solo recentemente ricorsa a mezzi estremamente violenti per sedare dimostranti disarmati. Essa ha pure invitato il suo vicino più forte, l’Arabia Saudita, a mandare oltre confine le sue truppe per aiutare a ristabilire l’ordine.Questa decisione comporta ulteriori mosse repressive per frustrare i forti appelli popolari per un nuovo ordine politico basato sulla democrazia e sui diritti umani.

Le manovre di Obama dentro e fuori dalla ribalta durante lo svolgersi degli avvenimenti nel mondo arabo rivelano i due lati dell’attuale dilemma americano: non ancora pronti a buttare il mantello del supervisore imperiale nelle regioni post-coloniali del mondo, ma posti di fronte alla pressione contraddittoria del declino imperiale e di un eccessivo coinvolgimento. Questo patriarca implume sa tenere conferenze al mondo, e addirittura gestire un’avanzata militare o due, ma non si sorregge, corrobora nulla e ottiene poco. Obama sembra star facendo un provino come Amleto in questa tragedia globale che si va schiudendo.

TRANSCEND Media Service, 11.04.11

Traduzione di Miky Lanza per il Centro Studi Sereno Regis

http://www.transcend.org/tms/2011/04/obama%E2%80%99s-libyan-folly-to-be-or-not-to-be%E2%80%A6/

__________________

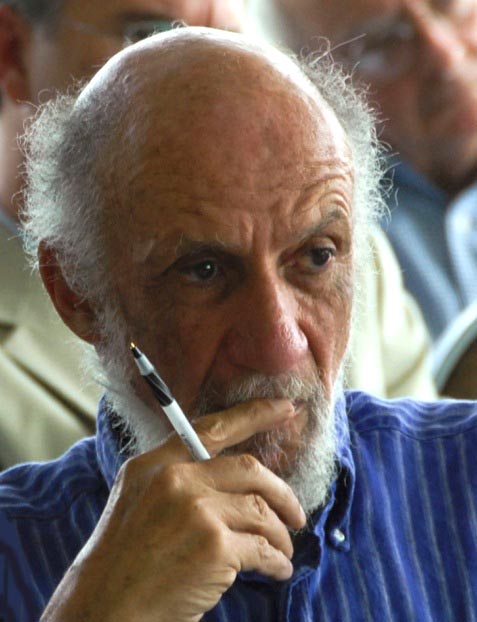

Richard Falk is membro della rete TRANSCEND Network, studioso di relazioni internazionali, professore emerito di diritto internazionale all’Università di Princeton, autore o coautore di 20 libri e redattore o coredattore di altri 20, conferenziere, attivista in affari mondiali, e osservatore fiduciario in due postazioni ONU nei territori palestinesi. Dal 2002 vive a Santa Barbara, California, e insegna alla sede locale dell’Università di California – Studi Internazionali e Globali, e dal 2005 presiede il consiglio d’amministrazione della Nuclear Age Peace Foundation [Fondazione per la Pace nell’Era Nucleare].

![chomskycarp460[1]](https://serenoregis.org/wp-content/uploads/2012/01/chomskycarp4601.jpg)

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!