Le disillusioni del processo di pace

Le politiche del processo di pace hanno enfaticamente assicurato che la pura prospettiva di produrre la pace non-esista.

È sbalorditivo che, malgrado l’enorme divario fra il massimo che Israele è disposto a concedere e il minimo che l’Autorità Palestinese potrebbe accettare quale base di una definitiva ricomposizione del conflitto, i capi di governo, specialmente a Washington, continuino ad attaccarsi a ogni appiglio pur di far riprendere dei negoziati inter-governativi.

Non è dunque un segnale sufficiente che Israele non abbia la capacità o la volontà di concordare sull’estensione del congelamento parziale di nuovi insediamenti per altri miseri 90 giorni, nonostante gli scandalosi incentivi dell’amministrazione Obama (20 cacciabombardieri F-35 utili per un attacco all’Iran; una promessa preventiva senza precedenti di opporre il veto a qualunque iniziativa nel Consiglio di Sicurezza per il riconoscimento di uno stato palestinese; e l’assicurazione che non verrà mai più chiesto a Israele d’accettare una moratoria sugli insediamenti) offerti per la parziale sospensione della loro illegale attività d’insediamento.

In effetti, si stava chiedendo a un rapinatore consuetudinario a mano armata di smettere di rapinare qualche banca per tre mesi in cambio del pagamento di un enorme pizzo. Proposta che si qualifica chiaramente come identificazione spudorata dell’illegalità israeliana per conto di un processo di pace che non ha prospettive di produrre pace di sorta, e ancor meno giustizia.

La quale giustizia è qui concepita in relazione al soddisfacimento dei diritti palestinesi, specialmente quello di auto–determinazione, che nel corso degli anni è stato già ben limitato.

La perdurante divisione della Palestina storica

I palestinesi hanno accettato i confini del 1967 (decisione ratificata dall’OLP nel 1988) come base unilateralmente ridotta delle pretese territoriali associate all’auto-determinazione. Questo è solo il 22% della Palestina storica e meno della metà di quanto proposto dall’ONU nel suo piano di partizione del 1947, che a quel tempo fu del tutto ragionevolmente rifiutato dai palestinesi e dai loro vicini arabi come manovra colonialista che non consultò mai la popolazione indigena, che pure ne subiva gli effetti perversi.

Questa è, in retrospettiva, una straordinaria concessione in anticipo sui negoziati, che tuttavia non è stata mai riconosciuta né da Israele né dagli Stati Uniti, il che getta l’ombra pesante del dubbio che non ci sia mai stato un reale impegno credibile di porre fine al conflitto per via diplomatica.

La spudoratezza continua

Invece di castigare Israele per il suo rifiuto di mostrare almeno una parvenza di flessibilità pragmatica che possa rendere l’approccio di Obama un po’ meno fatuo e regressivamente debole, il governo USA ha semplicemente annunciato di stare abbandonando gli sforzi di persuadere Israele a estendere la moratoria, e di apprestarsi a una ripresa dei negoziati fra le parti senza precondizioni, vale a dire che l’espansione degli insediamenti e la pulizia etnica sarebbero ora potuti continuare incontestati.

UE: si fa sentire sugli insediamenti tacendo però sull’istituzione dello stato

Ciò era troppo perfino per l’Unione Europea, normalmente passiva. Qualche giorno fa un incontro dei ministri degli esteri UE a Bruxelles ha rilasciato una dichiarazione in cui s’insisteva sulla cessazione di ogni attività israeliana in quelli che sono stati chiamati “insediamenti illegali”, e sulla cessazione “immediata” del blocco di Gaza mediante l’apertura di tutti i valichi a beni umanitari e commerciali, nonché all’ingresso e all’uscita delle persone.

Per una volta, la dichiarazione UE è stata apprezzabilmente risoluta: “La nostra opinione sugli insediamenti, ivi compresa Gerusalemme-Est, è chiara: si tratta d’insediamenti illegali per il diritto internazionale e un ostacolo alla pace”.

Purtroppo, la dichiarazione UE ha taciuto sul tema del riconoscimento della statualità palestinese, perdendo l’opportunità di rafforzare il passo diplomatico simbolicamente importante intrapreso da Brasile, Argentina, e Uruguay di riconoscere la Palestina entro i confini del 1967.

Ciononostante, la UE ha preso le distanze da Washington, lasciando gli USA alla loro sconsolata solidarietà solitaria con Israele. Il cui rifiuto di una soluzione diplomatica con la Turchia all’indomani del suo attacco flagrantemente criminale del maggio scorso alla Flottiglia della Libertà che trasportava materiale d’assistenza umanitaria agli assediati di Gaza, conferma questa percezione delle sue condizioni di paria.

Sotto questa cappa di cupe nubi di delusione e disillusione, le genti della Palestina occupata nonché i vari milioni di rifugiati patiscono la loro aspra esistenza quotidiana mentre il mondo guarda e aspetta, apparentemente incapace d’aiuto.

L’inviato permanente USA per il conflitto, George Mitchell, continua a dire che l’obiettivo dei colloqui è “uno stato indipendente, vitale di Palestina … che viva a fianco d’Israele”. L’incoerenza di tale obiettivo dovrebbe essere evidente. Come si può parlare onestamente di un tale immaginario stato palestinese come “vitale” quando la dirigenza USA concorda con Israele che bisogna incorporare “successivi sviluppi” (espressione in codice per gli insediamenti, gli arraffamenti di territorio, il muro, la pulizia etnica, l’annessione di Gerusalemme) nel risultato dei negoziati?

E che specie di “indipendenza” si sta contemplando se i confini palestinesi devono ancor sempre essere controllati dalle forze di sicurezza israeliane e ci si aspetta che una Palestina smilitarizzata viva a fianco di un militarissimo Israele? L’approccio USA gioca con le vite umane tanto quanto con il linguaggio, eppure quasi tutti i media mainstream accettano questo ulteriore cambiamento di percorso senza neppur alzare scetticamente un sopracciglio.

Il valore della retrospettiva

Queste considerazioni ignorano altri aspetti problematici dell’attuale congiuntura. Il governo Netanyahu esige il riconoscimento dell’Autorità Palestinese di Israele come “uno stato ebraico”, passando in tal modo sopra ai diritti umani della minoranza palestinese dell’Israele pre-1967, forte di circa 1.5 milioni ossia il 20% della popolazione complessiva, a vivere da cittadini in condizioni di non-discriminazione e dignità.

Talora è utile il ricorso alla storia. Perfino la notoria Dichiarazione Balfour, pura asserzione della prerogativa coloniale britannica, prometteva al movimento sionista solo “una patria”, non uno stato sovrano. Le dinamiche della guerra e della geopolitica e un’abile propaganda gradualmente ne spostarono i parametri di interpretazione, permettendo a una patria di trasformarsi in uno stato sovrano con una disastrosa catena di conseguenze per la popolazione nativa.

A tale riguardo la recentissima posizione di Hamas di rifiutare il riconoscimento a Israele pur concordando sull’istituzione di uno stato palestinese entro i confini del 1967 è un ragionevole sforzo di tracciare una linea di separazione fra l’affermare l’illegittimità e la riconciliazione tenendo conto delle circostanze politiche. Aspettarsi di più è sospingere i palestinesi in un inaccettabile angolo di umiliazione, in effetti avallando la nakba, e tutto quanto ne è seguito mediante espropriazioni e abusi.

Ovviamente, il tema dell’auto-determinazione non spetta ai non-palestinesi di determinarlo. Chi si appella a Washington, perfino adesso, incurante della sua partigianeria e dei malcelati allineamenti, per imporre una soluzione è quindi doppiamente fuorviato. Perfino Hilary Clinton ha riconosciuto giorni fa l’impossibilità di adottare un tale approccio.

Quel che sembra chiaro attualmente è che sia l’Autorità Palestinese sia Hamas paiono disposti ad accettare un proprio stato entro i confini del 1967, più o meno lungo le linee disposte appunto nel lontano 1967 nella Risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza, che resta un documento di riferimento che si suppone sia sostenuto da un perdurante consenso internazionale. Quello che ciò comporterebbe rispetto alla sua attuazione è certamente molto controverso, specialmente in relazione a quei famigerati “successivi sviluppi”, da intendersi meglio come massicce interferenze indebite sulle prospettive palestinesi di assurgere a stato separato.

La sconsideratezza della diplomazia

Molti nella diaspora palestinese dubitano che una soluzione a due stati sia raggiungibile o desiderabile, appellandosi piuttosto a un singolo stato democratico bi-nazionale laico, che sia coerente con il mandato storico della Palestina, il solo che abbia l’intrinseca capacità di riconciliare le idee contemporanee di democrazia, diritti umani, e una pur tardiva realizzazione dei diritti palestinesi, ivi comprese le richieste differite da lungo tempo dei rifugiati palestinesi.

La geopolitica è rigida e non si sta muovendo in direzioni utili. La diplomazia USA sta anzi nuovamente forzando la mano nella regione per indurre a riprendere colloqui fra le parti sui temi definiti “essenziali” (confini, dispositivi di sicurezza, Gerusalemme, insediamenti, rifugiati, relazioni coi vicini).

Mentre procede questo sconsiderato valzer diplomatico, altri orologi hanno un ticchettio forsennato: gli insediamenti in espansione a ritmi accelerati, nuovi segmenti del muro in costruzione, pulizia etnica in intensificazione a Gerusalemme-Est, le pratiche e le strutture di apartheid in Cisgiordania in continuo consolidamento, la popolazione intrappolata e imprigionata di Gaza che vive continuamente sull’orlo di una crisi di sopravvivenza, i rifugiati nei loro campi che sopportano il loro squallido e inaccettabile confino.

Netanyahu tuona minaccioso che Gerusalemme è la capitale d’Israele, che mai a un solo rifugiato palestinese verrà permesso di ritornare, che Israele è uno stato ebraico, e che qualunque cosa Tel Aviv chiami “sicurezza” dev’essere trattata come non negoziabile. Dati questi presupposti, combinati con le disparità di potere negoziale fra le parti, nonché il ruolo egemonico unilaterale degli Stati Uniti, chi eccetto uno sciocco potrebbe pensare che possa emergere una pace giusta da uno schema così deforme di diplomazia geopolitica?

Non è meglio a questo punto basarsi sul crescente Movimento di Solidarietà alla Palestina, pace dal basso, e al successo correlato che si sta sperimentando nella Guerra di Legittimità (Legitimacy War) contro Israele, ciò che Israele stesso nervosamente chiama “il progetto di delegittimazione” considerato dai suoi leader e think tank come una minaccia ben più temibile alle proprie ambizioni illecite che la resistenza armata?

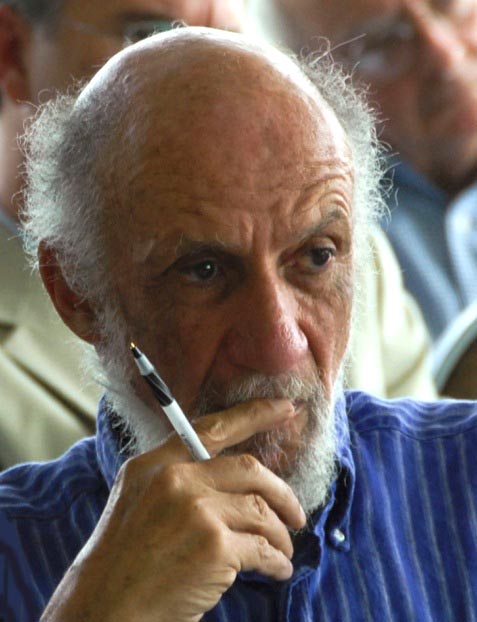

Richard Falk è professore emerito Albert G. Milbank di Diritto Internazionale alla Princeton University e professore incaricato in Studi Globali e Internazionali all’Università di California, Santa Barbara. È autore e redattore di numerose pubblicazioni che coprono un periodo di mezzo secolo. Di recente ha curato il volume International Law and the Third World: Reshaping Justice (Routledge, 2008). Attualmente è al suo terzo anno di una missione di sei anni come Relatore Speciale ONU sui diritti umani dei palestinesi.

Al Jazeera, 18 dicembre 2010

Traduzione di Miki Lanza per il Centro Studi Sereno Regis

Titolo originale: The delusions of the peace process

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2010/12/201012188187905194.html

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!