Gomorra e Danilo Dolci – Giuseppe Casarrubea

Capita a molte persone di avvertire il senso della vicinanza, di una profonda affettività, il bisogno della protezione. Normalmente, però, la familiarità e l’affinità elettiva sono qualcosa di raro. Un dono che non si può spacciare con rappresentazioni sostitutive, magari analoghe, ma artificiose come i surrogati di certi prodotti. Le persone, come i personaggi su una scena, sono insostituibili mentre svolgono la loro parte.

Capita a molte persone di avvertire il senso della vicinanza, di una profonda affettività, il bisogno della protezione. Normalmente, però, la familiarità e l’affinità elettiva sono qualcosa di raro. Un dono che non si può spacciare con rappresentazioni sostitutive, magari analoghe, ma artificiose come i surrogati di certi prodotti. Le persone, come i personaggi su una scena, sono insostituibili mentre svolgono la loro parte.

Per cambiarle bisognerebbe prima di tutto chiudere il sipario. Ma noi vogliamo mantenerlo aperto perché le azioni che ci sono appartenute sono sempre nel loro pieno svolgimento e dimenticare significa smarrire il proprio orientamento.

Gomorra e’ un termine originariamente biblico. E’ un sintomo della degerenazione sociale, di un gruppo criminale che si arricchisce sulle spalle della collettivà deprivandola del suo futuro. Un sistema chiuso nel quale trovano posto varie organizzazioni criminali come la mafia, la camorra, la ‘ndrangheta, la sacra corona unita, gli stellari, la yakuza giapponese, il coronelismo latinoamericano e via dicendo. Il loro denominatore comune e’ l’arricchimento senza fine. Un pozzo di San Patrizio infinito. Una voragine aperta sulla superficie terrestre che si ripete innumerevoli volte fino ad impedire che le comunità che ne sono interessate possano svilupparsi serenamente sprofondando al contrario in questi burroni danteschi. Questa è la Campania di oggi, la Sicilia che viviamo, nonostante le vittorie delle forze dell’ordine.

*

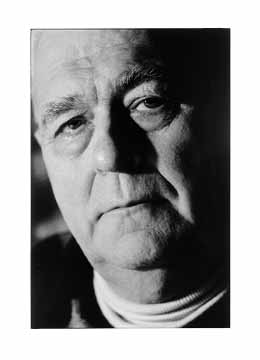

Questa era anche la Sicilia di ieri, quando ai primi anni Cinquanta vi giunse con un treno del mattino e cinquanta lire in tasca Danilo Dolci. Qualcuno ha voluto vedere in questo straordinario intellettuale di cui il 30 dicembre ricorre l’undicesino anniversario della morte, un predicatore laico, qualche altro il precursore di Saviano. E allo stesso modo di come questi narra della barbarie della camorra, si attribuisce allo scrittore e sociologo triestino (Sesana, Slovenia, a pochi chilometri da Trieste), lo stesso impegno sociale dimostrato dallo scrittore di Napoli nella lotta contro la Gomorra campana, paragonandola a quella sorta di “bestiario” che era la Sicilia negli anni ’50. L’analogia regge con qualche sostanziale variante.

La prima e’ che Dolci non fu mai un predicatore, ne’ tanto meno un moralista; non trovò mai un pulpito da cui predicare e non ebbe una chiesa. Non fu mai chierichetto di qualche parrocchia. Fu un laico, con un grande animo religioso. Ma un laico, nemico dichiarato di qualsiasi convinzione dogmatica. Si rimboccò le maniche ed entrò subito in scena, con le persone che voleva cambiare, mettendosi nei loro panni, ma con il suo cervello, con la sua professionalità di architetto. Mancato, perché diceva che voleva fare l’architetto degli uomini.

La seconda è che la Sicilia degli anni ’50 non e’ minimamente paragonabile alla Campania più degradata di oggi. I camorristi esibiscono lo sfarzo del lusso sfrenato e delle loro ville; ostentano la loro ricchezza, il disprezzo dell’autorità costituita. La mafia siciliana degli anni Cinquanta, per quanto perversa e ostile ai lavoratori e al popolo in genere, vestiva i panni della stessa borghesia stracciona, anche se ricca. Se si fa eccezione dei siculo-americani, i mafiosi locali, nel loro attaccamento viscerale al territorio, soffrivano di una certa insularità paesana che conferiva loro l’aria degli interpreti austeri e inesorabili della società in cui vivevano e da cui erano assorbiti. La Sicilia di allora non era disgregata come invece sono molte città meridionali e del Nord alle prese con l’involuzione del consumismo. Per quanto la mafia regnasse in modo capillare sull’isola, i suoi abitanti avevano un senso di coesione e di attaccamento a certi valori che oggi non ci sono più, come l’uso del dialetto, i legami intrafamiliari, la crescita dei figli, il ruolo femminile come deposito della memoria e nucleo forte dell’autoconservazione familiare, lo stare insieme, la cultura analfabeta che spingeva il mondo contadino ad animare il proprio mondo, a dargli un’anima inesplorabile, ecc. Per tutto ciò Dolci e’ stato da me vissuto come un’occasione.

*

Personaggio assai trasparente mi riconduce direttamente, per mano, al mio paese, a Partinico, alla mia famiglia e alla mia infanzia. A quell’aggregato di persone che tra di loro avevano certamente vincoli di sangue, ma che costituivano “famiglia” nel senso classico siciliano. Cioe’ per il modo di stare insieme e, prima ancora, perché questa particolare frequentazione, se non proprio convivenza estesa a tutti i suoi membri, era ed e’ un guscio protettivo, una specie di caverna o di casa dalla strana architettura dove si poteva “coabitare”, come in una trincea comune contro un nemico esterno, spesso immaginario, talvolta reale, dislocato in tempi, spazi e modi definiti.

Gli anni Cinquanta in Sicilia non erano quelli che viviamo. Le questioni si risolvevano a colpi di pistola o di fucile. Si rientrava a casa e non era rara la possibilità che si incontrasse un morto all’imbocco di una strada, a un quadrivio. I killer si appostavano dietro l’angolo e aspettavano il loro bersaglio con pazienza. Poi se ne tornavano tranquillamente a casa.

Rispetto alla vittima designata di solito l’atteggiamento sociale era di condanna. Il perdente aveva sempre torto; si dava per certo che si fosse macchiato di qualche colpa; si accettava la “lezione” esemplare. Questa era la regola conseguente a uno Stato apparentemente assente, o presente e nemico. Allora le regole sociali e le regole mafiose coincidevano. La percezione immaginifica del nemico era vissuta sotto un profilo istintivo, quasi astratto e spingeva a vederlo sempre in agguato, come succedeva agli indiani nei film western americani che se ne stavano con le asce sotterrate, o all’opposto concettuale, come i militi sabotatori venuti dal nazifascismo che passavano la loro vita “in sonno”, veri e propri “ghiri”, pronti a svegliarsi alla prima chiamata, al primo allarme. Per questo si tendeva a stare insieme. Magari senza vincoli particolari tranne il volere essere vicini, per non scomparire nel mondo circostante. Si stava insieme per istinto difensivo. Era un fatto atavico, risalente a epoche storiche remote.

Quella mia era una famiglia, come tante altre. Fatta di zii e cugini, padri e madri, una sola nonna. Di vedove soprattutto. Come ai tempi in cui le epidemie o le carestie mietevano centinaia di vittime e alteravano i vecchi equilibri demografici, mutando le strutture dei nuclei familiari. Mia nonna Nenetta era il vertice della piramide, vedova come mia madre. D’estate ce ne stavamo in crocchio la sera davanti alla porta di casa sua. Formavamo tutti insieme (mia nonna aveva sette figli tutti sposati) un grande cerchio che trasbordava il limite del largo marciapiede e costringeva qualcuno a sedersi magari in mezzo al “cassaro” in basolato. Tanto, macchine non ne passavano. Raramente di giorno se ne vedeva qualcuna, di quelle che si mettevano in moto girando la manovella che si doveva applicare davanti al motore o che quando doveva girare a destra o a sinistra faceva scattare una bacchetta rossa in uno dei suoi fianchi a seconda della direzione che doveva prendere la macchina. Zii e zie con qualcuno del vicinato se ne stavano a chiacchierare ad alta voce, in quella specie di abitudinario raduno popolare, mentre noi ragazzi, i miei cugini ed io più qualche ragazzo che si aggiungeva dalle strade vicine, giocavamo a nascondino, a “libera tutti”, a “scarica canale”, a “mazzi e scanneddi”, ai “pisoli”, a “strummula”, “a signa” e via dicendo. Quando poi eravamo stanchi ce ne tornavamo alla base, dalla nonna.

Ma per i vicini del quartiere e per il paese, mia nonna, l’unica che avevo, era “Donna Nenetta, ‘a turnara”. “Donna” era il femminile di “don”, di probabile derivazione dal latino “dominus”, e per le donne “domina”. Cioè signora. Da quello che ho capito in seguito il “don” era un titolo qualificativo che indicava rispetto e un certo status sociale e perciò si dava ai galantuomini, a gente di riguardo, ai mafiosi soprattutto. Ma nessuna delle persone che conoscevo nella mia parentela e nelle sue vicinanze sociali aveva questa virtù. “Donna” invece aveva un uso molto vario ed era un termine che dipendeva dalle circostanze in cui si usava e dalle persone alle quali si riferiva. I suoi significati oscillavano da “signora”, “padrona”, secondo il senso latino, a quello di “domestica”, cameriera. Si attribuiva anche alle massaie, alle lavoratrici e a varie categorie di persone di sesso femminile che esercitavano una qualche attività sociale riconosciuta e condivisa.

*

Mia madre era “donna Graziella”. Gestiva un piccolo negozio di generi alimentari in via La Perna a Partinico, dove ero nato e cresciuto anche con mio padre per un anno e mezzo, fino all’assalto contro la Camera del lavoro – da parte della banda Giuliano, si disse -. L’ultima volta che lo vidi – mi raccontava mia madre – mi teneva in braccio, era di domenica e mi voleva portare con se’ alla sezione del Pci, sede anche del sindacato, dove da lì a qualche ora sarebbe caduto in un attentato terroristico. Era il 22 giugno 1947. Quell’anno fu di fuoco e di piombo nero per tutta l’Italia con decine e decine di morti e feriti, Camere del Lavoro e sedi della sinistra distrutte dalle bombe e dai mitra.

In via La Perna con mia madre abitammo per pochi anni. Ho labili ricordi quali possono essere quelli di un bambino di circa quattro anni. Non cresciuto nell’allegria, ma con il “pagliaccetto” nero. L’allegria era stata interrotta in modo traumatico da un evento tragico, violento e improvviso.

Come un uragano, un fulmine, una guerra lampo. Poche immagini: la luna rossa sul tetto della casa a un piano dove abitavamo io e mia madre, o nelle serate senza luna il buio sulle tegole; una fontanella forse in ghisa dove mia madre mi inviava a riempire la brocca o il secchio; il dirimpettaio di famiglia “burgisi”, don Sasà che la mattina all’alba tirava fuori carretto e cavallo e partiva per la campagna; sua moglie che seccava la salsa sullo “scanaturi” o metteva ad asciugare fichi e pomodori tagliati a metà, nel “cannizzu”; i primi giochi d’infanzia con le noccioline sugli infiniti rivoli dei sassi che componevano il selciato della strada in discesa, con la sua bella “cabaletta” incurvata, al centro. Sentivo allontanare ogni mattina quel cavallo, dopo il tumulto dei ferri delle sue zampe sul selciato, quando dolcemente ciascuna pietra cominciava ad essere schiacciata dal cerchio metallico delle ruote del carretto che finalmente s’avviava, come una carezza sempre più lontana, una ninna nanna, un invito a tornare a dormire, a fare altri sogni. Le peggiori erano le serate d’inverno quando il vento infuriato soffiava forte sotto le porte e sembrava volesse aprirle come un ladro, un fantasma. Ricordo la paura di mia madre tutte le volte che si rientrava in casa. Cercava dappertutto, anche sotto il letto e dentro gli armadi. Temeva la presenza di estranei, di malintenzionati. Allora mi stringeva tra le sue braccia ed io avvertivo il suo respiro caldo e ritmato sull’orecchio e mi sentivo al sicuro. Era la persona più indifesa del mondo. Me la ricordo sempre vestita a nero e con una tristezza negli occhi che non l’abbandonò mai.

Eravamo soli in quella famiglia che le sere d’estate si riuniva in crocchio dalla nonna Nenetta, in corso dei Mille dove lei abitava prima da sola e poi, qualche anno dopo la vicenda di mio padre, con mia madre e con me. Come in un’assemblea popolare davanti a quella porta di casa si parlava del più e del meno e ogni tanto si salutavano i passanti che a quell’ora ormai si ritiravano nelle loro case per chiudere la loro giornata più o meno faticosa. La televisione non c’era ancora, le notizie nel paese arrivavano con grande ritardo o non arrivavano affatto. Quasi mai raggiungevano tutte le case.

Erano tempi tristi i primi anni Cinquanta, di fame, di analfabetismo, di follia. Nel quartiere “Spine Sante”, che giustamente Danilo Dolci sceglierà come il luogo dove avviare le sue battaglie civili contro la disoccupazione e contro il sottosviluppo, molte famiglie avevano un pazzo in casa. Anche se le case erano piccole e umide, molte avevano una prigione con grata di ferro dove si rinchiudeva il pazzo per evitare che andasse in giro a fare danni.

Danilo Dolci fu il primo a documentarne anche fotograficamente l’esistenza, perché per noi che abitavamo nel paese era ovvio che si facessero tutte le cose a cui assistevamo, e perciò tutto quello che vedevamo ogni giorno non veniva percepito.

*

Fu una di quelle sere in cui il crocchio era al completo che vidi per la prima volta Danilo Dolci. Passava in modo insolito, dal “cassaro” in compagnia di alcune ragazze. Si dirigeva verso “porta Alcamo”, appena all’uscita dal paese, dove si incontravano le “montagne russe”, una vecchia casa rossa e un bunker in cemento armato fatto costruire dai fascisti prima dell’arrivo trionfale degli Alleati in Sicilia. Simbolo per antonomasia dell’ingresso al corso dei Mille (“u cassaru”) era una secolare palma (“u peri ‘i parma”) che segnava l’inizio della città. Tutta l’estensione urbana seguiva a maglia una linea immaginaria che andava dritta da questa secolare palma a un altro monumentale albero che le carte geografiche militari davano come punto di orientamento nel territorio: “u peri ‘i pignu”, cioe’ un pino tanto imponente da avere una sua rilevanza nelle mappe militari del XX secolo. Ma la sua storia va ben oltre se il solitario gigante, grazie a Dio ancora in vita, non sfuggì all’occhio attento di Christopher Heinrich Kniep, l’artista “close friend”, che accompagnava Goethe nel suo straordinario e misterioso viaggio in Sicilia. Lungo quest’asse che corre dritto da una punta all’altra del paese, Bruno Caruso tracciò, in una sua incisione a colori, un morto che occupava l’intera pianta topografica dell’abitato.

Ricordo. Era l’estate 1953. Avevo appena sette anni e non so il motivo di quella inconsueta passeggiata serotina. Non so se in quell’anno o qualche anno dopo Danilo era andato ad abitare da quelle parti, in corso dei Mille. So solo che il gruppo procedeva a passo svelto al centro del “cassaro” e che questo semplice e normale fatto era già un atto – se mi e’ consentito il termine – rivoluzionario.

Dalle nostre parti infatti, specialmente la sera, se si era costretti a uscire di casa o a rientrare avendo fatto tardi, le persone camminavano sui marciapiedi, quasi accostati alle porte delle case. Solo molti decenni dopo me ne sono dato una spiegazione. Chi cammina nel mezzo della strada e’ un facile bersaglio, ha più difficoltà a trovare un immediato rifugio.

Perciò i miei concittadini, senza saperlo, nei secoli avevano appreso inconsciamente l’abitudine autodifensiva di camminare più vicini alle porte delle case, più accostati ai muri. In caso di emergenza avrebbero potuto trovare più facilmente il battente della porta di casa di un parente o di un amico ai quali chiedere aiuto.

Queste considerazioni, unite alla condizione culturale e sociale in cui versava Partinico in quegli anni mi convince ora sempre più del contrasto che avrebbe potuto notare un ipotetico spettatore che avesse visto quel crocchio di persone immobili e quel gruppo in movimento. Il primo inghiottito dalla violenza dell’ambiente, l’altro testimone di nonviolenza, segno tangibile di una ricerca di riscatto che questo provvidenziale continentale per la prima volta rappresentava. Capii qualche anno dopo che fino a quel momento eravamo stati sempre vittime.

Fonte: VOCI E VOLTI DELLA NONVIOLENZA, Supplemento de “La nonviolenza e’ in cammino”, Numero 271 del 6 dicembre 2008